Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang présentent dans DC Mini, nom emprunté à Kon Satoshi, une chronique pour aborder « ce dont le Japon rêve encore, et peut-être plus encore ce dont il ne rêve plus ». Ils voyagent aujourd’hui en Corée pour évoquer la série Kingdom de Kim Eun-hee.

Le Royaume du Post-Genre.

Par Yangyu Zhang.

En 2019, Netflix diffusait sa première série coréenne, Kingdom. La deuxième saison, qui fut à son tour accueillie favorablement, sortait en mars 2020. Après avoir signé des feuilletons policiers (Signal, 2016) et politiques (3 Days, 2014), la scénariste Kim Eun-hee tenta un autre saut à travers les conventions de genres, arrivant à créer un hybride à partir du feuilleton historique et d’une apocalypse zombie, parsemé d’enquêtes criminelles et de réflexions socio-politiques. Kingdom fut adapté du Kingdom of the Gods, tout d’abord une série webcomics, puis développée par Netflix qui prévoit déjà une troisième saison en 2021.

La série se déroule en Corée durant l’ère Joseon, quelques années après les invasions japonaises (1592-98) et raconte comment une plante rare arrive à ressusciter un être humain tout en le/la transformant en zombie. La plante fut utilisée la première fois afin de créer une armée invincible capable de repousser l’ennemi, puis elle tomba dans les mains du puissant clan Haewon Cho qui devait s’en servir afin d’usurper le trône. Ceci mena à la zombiéfication de nombreux citoyens à travers le pays.

Cette terreur prend une autre dimension lorsque des paysans affamés dévorent à leur insu de la chair humaine déjà infectée. Au fur et à mesure qu’ils sont transformés (on découvre au cours de la deuxième saison que ce sont les œufs d’un parasite qui vit sur cette plante qui sont la cause de la maladie), ils se mettent sur le champ à attaquer ceux qui les entourent, qui deviennent également des zombies qui les rejoignent. Par la suite, la série se prête à une logique de propagation que le public international connaît bien désormais. Afin de trouver un remède et mettre fin à cette peste, un petit groupe, composé du prince héritier Lee Chang (Ju Ji-hoon), son garde du corps Mu-Yeong (Kim Sang-ho), l’infirmière devenue médecin Seo-Bi (Bae Doona), et le guerrier énigmatique Yeong-Shin (Kim Sung-kyu), se lance sur une quête tout en combattant les forces du ministre Cho Hak-ju (Ryu Seung-ryong) et de sa fille, la reine Cho (Kim Hye-jun) qui complotaient d’emblée contre le roi – souvenons-nous que le roi était décédé puis ramené à la vie par le ministre Cho.

Plusieurs éléments que l’on retrouve toujours dans les feuilletons historiques chinois et ceux de la Corée du Sud sont présents dans Kingdom, notamment la splendeur du palais et les luttes pour le pouvoir en son sein. D’un point de vue politique, la série démontre l’immense différence entre la monarchie corrompue et les masses qui souffrent de la famine, de la maladie, de la guerre. Les clichés sont aussi au rendez-vous, tel l’abject roi absent et la jeune reine cruelle et sournoise, les élites gonflées qui obéissent aveuglement à l’ambition de leur chef tandis que les autres, avec un sens de l’éthique et du devoir, sont persécutés. Mais là où la série se fait maline tient à son utilisation de l’horreur tirée de la culture populaire, afin d’en faire une métaphore de l’appétit du peuple et l’oppression qu’il subit de la part des puissants. Le peuple souffre tellement qu’il est prêt à tuer ses voisins, les membres de sa famille afin de se nourrir ; les élites sont avares et sans pitié, elles éliminent sans hésiter ceux et celles qui les encombrent, évoquant ainsi cette banalité du mal, chère à Hannah Arendt et sa définition de la structure du pouvoir, mais aussi à ce que le penseur chinois Lu Xun nomme le monde cannibale, dans lequel les gens ordinaires se nourrissent quotidiennement du malheur des autres.

Se distinguant de l’horreur hollywoodienne actuelle, qui révèle une peur du terrorisme contemporain et qui critique l’égoïsme de la société capitaliste, Kingdom s’interroge sur les raisons institutionnelles d’une telle tragédie, autre thème de circonstance dans le cadre de l’histoire de l’Asie de l’Est, tout en y ajoutant une dimension contemporaine. Le médecin interprété par Bae Doona est intelligente, persévérante, brave et dévouée, elle est également directe, un peu geek, lorsqu’elle exprime de l’affection. A ses yeux, chaque vie importe et mérite d’être sauvée, peu importe son statut social. Encore et encore, on la retrouve au bon endroit au bon moment afin de livrer une information clé ou d’accomplir un tâche qu’elle seule est en mesure de faire. C’est à elle qu’incombe la responsabilité de découvrir la vérité au sujet de cette plante de résurrection dans une société où ce rôle est toujours attribué à un homme qui arrive sur le champ à identifier et saisir toutes les formes de connaissance. L’ambition de la reine à vouloir prendre le pouvoir sur tout le pays, sans se sacrifier ni dépendre de son père, son mari, ou de son fils, remet en cause les trois formes d’obéissance auxquelles les femmes sont sujettes dans l’éducation confucéenne, ainsi que le système patriarcal passé et présent. L’objectif de la série ne prône pas une voie politique radicale, mais de telles intrigues peuvent s’adresser à une part du public qui réagirait moins favorablement si le message féministe était exprimé directement.

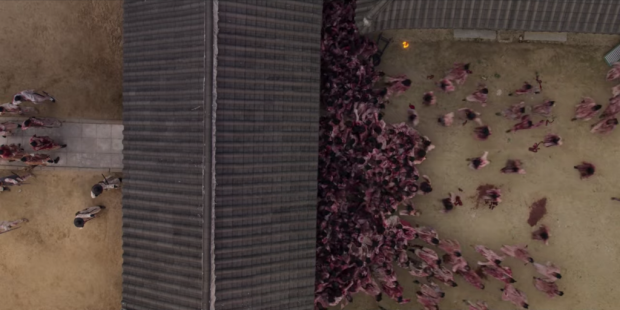

Kingdom atteint aussi une splendeur formelle qui s’éloigne de l’esthétique « culte » familière, notamment dans les épisodes 2-6 de la deuxième saison, réalisés par Park In-je. Le sang infecté des domestiques recouvre leurs vêtements à l’intérieur du palais et génère une palette puissante de blancs et rouges, soulignant que tous.tes étaient des victimes avant de se transformer en monstres et de s’en prendre aux innocents. Ils sont si nombreux mais chacun d’eux est désorienté et désespéré. Ce choix de couleur les distingue des tons plus sombres et obscurs auxquels les zombies sont associés, abstraits et terrifiants, comme c’est souvent le cas dans les productions de ce genre à Hollywood. Le rouge est également la couleur de la cour, suggérant que la monarchie serait composée des misères du peuple tout comme elle l’est de son sang. Lorsque la reine est attaquée et se transforme alors qu’elle porte son plus beau costume, celui-ci perd tout son sens et les deux tons de rouge se fondent dans la figure d’une flamboyante reine zombie.

Cette idée de retrouver des zombies dans un cadre impérial trouve peut-être son origine dans le cinéma fantastique de Hong Kong. En 1979, le film The Shadow Boxing fut le premier à affubler un zombie d’un costume de la dynastie Qing (1616-1912) que portaient ceux dotés d’un titre officiel (un gwanbok). Depuis, les zombies sont souvent vêtus de la sorte dans les films de Hong Kong. L’idée remonterait à une tradition apparue au début du XXè siècle en Chine, lorsque les riches portaient un costume semblable au gwanbok y compris lorsqu’ils n’avaient pas de titres officiels. Lorsque l’image apparaissait à l’écran, le public pouvait se dire que ces zombies étaient simplement des individus enterrés au mauvais endroit, hanté par le mal, ou encore qu’ils avaient été traités injustement avant leur mort et qu’ils n’arrivent pas à trouver le repos. Plutôt que de mordre, ils se servent de longs doigts difformes afin de blesser les gens et parfois les transformer à leur tour en zombie. Profondément influencé par le taoïsme, le bouddhisme et le chamanisme, il faut être en possession d’objets de rites, en connaître les performances, puisque c’est de l’esprit qu’il s’agit plutôt que d’une autre partie du corps.

En préservant ce lien impérial et en y ajoutant ce zombie qui court, reconnaissable auprès d’un public international, Kingdom fait figure d’exemple à suivre pour l’effort de globalisation engagé par Netflix, tout en créant d’autres pistes pour ces feuilletons hybrides en Asie de l’Est.

Yangyu Zhang.

En fleurs.

Par Stephen Sarrazin.

Il existe une vallée expérimentale dans laquelle vivent, entre les sommets, des êtres tels que les zombies. Nous qui sommes sains habitons un de ces sommets et sur l’autre on retrouve les robots charmants. Les zombies habitent dans cette « vallée de l’étrange » parce qu’ils incarnent ironiquement le dualisme cartésien : ce sont des cadavres animés. Ils sont réduits au statut d’objet, et se mélangent à d’autres êtres-ils sont allés sous la terre.

Timothy Morton, Dark Ecology.

Kingdom, une série produite par Netflix combinant l’histoire et l’horreur incarne cette idée de vivre « entre », de mener une vie de « vallée ». Une série qui trouve une brèche narrative permettant au temps et aux éléments organiques du récit de creuser des tranchées à travers un usage conventionnel du récit de costumes et des fictions zombies devenues une référence média que l’on ne cesse de croiser depuis le début du XXIè siècle. Sa trame de récit trace rapidement un chemin vers les explications et les solutions, exprimant un désir de nous amener vers une autre histoire, celle de l’origine de la crise. Alors que nous découvrons la deuxième saison de cette série, en 2020, à l’heure de la pandémie COVID-19, de nombreux détails résonnent sur le champ, du parasite qui vit sur cette fleur de résurrection à l’épidémie qui se propage après avoir ingéré de la chair contaminée…

Pour ceux qui sont végétariens ou vegan, l’un des plus terrifiants aspects de la série tient à l’étiquette de table, lorsque le peuple met la main, et les dents, à la viande. Cela vaut également pour le roi infecté qui dévore un jeune apprenti médecin dans le premier épisode de la première saison et devient ainsi le premier porteur du virus lorsque son cadavre est acheminé dans sa région, où les gens meurent de faim. L’infirmière, qui sera rapidement promue médecin, ignore que les restes contaminés du jeune homme ont servi de plat pour nourrir ceux de sa communauté… Ces derniers meurent empoisonnés en un instant et deviennent des zombies cannibales qui transmettent à leur tour le parasite d’une morsure à l’autre. La jeune femme leur découvrira deux points faibles : la chaleur et la peur de l’eau. Les zombies ont de la chance, cette région se trouve aux pieds de montagnes d’un automne froid à la Kim Ki-duk. Kingdom aborde l’enjeu de vivre aux côtés d’une peste à l’ère de l’aisance des services de livraison.

Suite à cette mauvaise nourriture déposée chez les paysans qui permet au récit de démarrer, tout s’accélère, de la contamination à la résurrection (aucun temps mort entre les deux). Une quête dont le but est d’éliminer la maladie et qui fait fi de l’autre récit qui plombe la série, celui du coup mené par le clan Cho visant le pouvoir du roi. Le spectateur arrive ainsi à goûter au soulagement que procure la disparition des comédiens incarnant le perfide ministre Cho et sa fille la jeune Reine, une fois mordus. Et une fois de plus, la série anticipe un constat contemporain devant cette volonté d’éliminer ceux qui viseraient à se servir de cette tragédie afin de renforcer leur pouvoir. La vitesse et l’économie de moyens (les plans-drone répétitifs, une opulence de la cour représentée de façon sommaire, toute comme l’incompétence des magistrats de province) viennent créer un puissant contraste entre ces paysans, abattus, fatigués, qui peinent à se déplacer, et qui se transforment en athlètes aux corps vifs et solides, qui bondissent, qui font du sprint…

Ces zombies n’ont pas connu la terre comme ceux d’autrefois (ceux auxquels Morton a peut-être pensé, dont les mains émergent du sol dans les cimetières et sont ainsi des icônes de cette étrangeté que nous leur trouvons, celle de leur ressemblance troublante). Ces cadavres n’ont jamais été aussi vivants et se distinguent du modèle référentiel et politique de Romero (en avril 2020, une photo prise de manifestants dans l’Ohio, hurlant aux portes de leur gouverneur, visages écrasés contre le ver, avec leurs casquettes MAGA et aucune forme de social distancing entre eux, rappelait l’immense Zombie de George Romero (1978), dans lequel des zombies tentent d’entrer dans un shopping mall où des survivants se sont réfugiés. Existe-il encore un moment qui ne soit pas un moment Baudrillard ?) et celui de la série The Walking Dead qui annonçait la venue de Trump et la vague d’horreurs qui allait s’abattre sur la nation. Une armée qui avait été créée au départ pour vaincre les envahisseurs et désormais prête à dévorer les siens. Tout y est.

Ohio – Avril 2020

Les personnages deviennent des flèches qui sont lancées, le prince, l’infirmière désormais médecin, ainsi que le redoutable chasseur de tigres, celui qui est responsable de ce plat servi à ses voisins. Chacun d’entre eux tourne le dos à la cour, au pouvoir, afin d’apprendre en intensif le langage des fleurs, ce qui rend cette série nettement plus intelligente qu’elle n’en a l’air.

Stephen Sarrazin.

À lire aussi :

DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 1 : Unforgiven (sur Dans un recoin de ce monde)

DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 2 : Dimmer (sur Vers la lumière)

DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 5 : Osugi Ren, last man standing

DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 6 : Festival des ex, les aléas de Tokyo Filmex

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 9 : L’Enfance Dehors

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 10 : Le Fermier samurai

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 11 : NANG

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 12 : His Lost Name / 21st Century Girl

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 13 : Ikimono No Kiroku (I Live In Fear)

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 14 : Thin Red Line / My Body, My Heat

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 16 : Archéologie d’un Coffret

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang – Chapitre 17 : À Bicyclette

DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang – Chapitre 18 : Film/Catastrophe

Suivre

Suivre