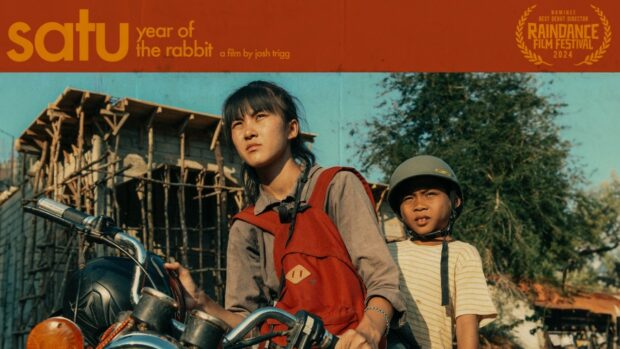

À l’occasion du festival Si loin, si proche 2025, le réalisateur Joshua Trigg était invité pour présenter son film Satu, Year of the Rabbit, tourné au Laos pendant la pandémie. Premier long-métrage de fiction de son auteur, ce road movie, à la fois quête d’identité et tendre récit d’aventure, a été remarqué dans plusieurs festivals, dont le Festival International du Film de Nara lors duquel Naomi Kawase lui a remis le Golden SHIKA Award qui lui permettra de développer son prochain projet à Nara, dans le cadre de NARAtive.

Vous avez choisi le 16 mm pour ce film, ce qui donne une image très particulière, en adéquation avec le rapport du personnage à la photographie argentique. Pouvez-vous nous parler de ce choix ?

J’ai toujours été obsédé par l’idée de tourner en argentique, même quand je fais de la photographie. Mon père était journaliste de guerre, et il a toujours utilisé la pellicule. Je pense que pour moi la pellicule a toujours été, je ne sais pas, quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais je pense aussi qu’il y a quelque chose de beau dans l’idée de capter quelque chose sur un support physique plutôt que numérique : tu as l’impression que la lumière a peint cette image pour toi, sur un support que tu peux tenir dans ta main, tu peux la développer, la travailler dans la chambre noire… Je trouve qu’avec le film, la pellicule Kodak, c’est vraiment le même processus. Il y a cette dimension tangible qui vous rappelle à quel point c’est extraordinaire de capturer un instant. De nos jours, avec les téléphones et ce genre de choses, ce geste a l’air tellement trivial : nous avons des centaines de photos sur notre téléphone, et, bien sûr, certaines sont importantes, mais elles semblent banales parce qu’on n’a pas vraiment réfléchi ces images. En outre, il y a aussi la question de la texture de la pellicule, son grain, cette dimension organique. C’est comme la différence entre le MP3 et le vinyle ; si on vous propose d’écouter une de vos chansons préférées dans l’un des deux supports, il faudrait être fou pour choisir le MP3. Le vinyle offre une expérience plus singulière. Mais je m’égare, je pourrais disserter sur ce sujet pendant des heures… Ces défauts sur la pellicule, comme les rayures du vinyle, ils racontent une histoire. Tout ce processus participe au récit. La pellicule que j’ai utilisée pour Satu, elle s’est beaucoup altérée parce qu’elle a voyagé avec nous, et vous pouvez vraiment le ressentir à l’image. Il y a des poussières, des cheveux et des traces de détérioration. Si on regarde un film tourné en 16 mm mais en studio, tout est bien plus propre parce qu’on a protégé la pellicule. Avec le 16 mm, le film en lui-même partage ton voyage ou ton aventure, profondément. C’est un sujet tellement riche, je pourrais en parler pendant des heures, je vais donc en rester là pour aujourd’hui. J’ai pris moi-même les photos qu’on voit dans le film, la chambre noire est l’un de mes lieux préférés.

Vous avez mentionné que le tournage a eu lieu pendant le COVID. Tournage en pellicule, pendant la pandémie, avec de jeunes acteurs, comment s’est déroulé un tel tournage ?

Et avec des animaux ! Le tournage a été très compliqué, mais il y avait aussi de vrais avantages. Le premier avantage était que le pays était vide, comme si on nous avait réservé un incroyable décor de studio. Du point de vue de la production, c’était idéal. D’un point de vue logistique, c’était très compliqué. Il fallait faire des allers-retours avec peu de moyens de transport, gérer les quarantaines en entrant et sortant du pays… Nous portions des bracelets électroniques et les autorités devaient toujours savoir où nous étions. À la fin, on a pu les retirer. Pour être honnête mon ingé son en avait assez, ça pouvait se retirer avec une clef Allen. Je répétais : « Évitons de faire ça, portons les, même si c’est moyennement fun… »

Quant aux enfants… J’ai l’habitude de travailler avec des enfants. Je suis l’aîné d’une fratrie de quatre, donc ça ne me faisait pas peur, surtout si nous trouvions les bons acteurs. Le garçon est vraiment bon, et naturellement doué. J’ai été inspiré par Le Voleur de bicyclette et d’autres films avec des enfants non professionnels dont je pense qu’ils sont souvent meilleurs que les enfants acteurs professionnels. Pour ce qui est des animaux, le problème est la gestion des différents paramètres. Notre tournage a duré vingt-six jours, ce qui est assez long pour un film indépendant.

Comme il y avait des enfants, on ne pouvait pas les faire travailler aussi longtemps, nous étions tenus de respecter les lois britanniques, naturellement. Donc on tournait moins de temps chaque jour, mais en se préparant davantage, ce qui n’était pas un mal, parce que nous avions peu de réserves de pellicule. Nous avions 72 bobines de 120 mètres de film, soit à peu près douze heures de film. Pour un film indé à petit budget, la plupart des gens filment au moins trente heures. Nous n’avions donc qu’un tiers de ces ressources, et avec le COVID, ça ne simplifiait rien.

Comment avez-vous trouvé les deux acteurs principaux? Ils sont étonnants, étant donné leur jeunesse.

Oui, ils sont épatants tous les deux. Le garçon, Itthiphone Sonepho, est un acteur né. Il a un groupe Facebook avec ses amis, pour faire des courts-métrages et des vidéos. Quant à l’actrice, Vanthiva Saysana, c’est une danseuse. C’est une amie de mon ami Lee Phongsavanh, qui est lui-même danseur. On a tourné un essai avec eux et ils étaient incroyables, mais comme on les a trouvés très vite, on s’est dit que tout était trop facile, qu’on devait continuer à chercher parce que nous les avions trouvés trop rapidement. Ça n’avait pas de sens que nous ayons autant de chance. Alors on a encore passé deux mois à chercher des acteurs et à la fin j’ai bien dû admettre qu’ils étaient sans conteste notre meilleure option. Elle parlait anglais, mais lui non.

Comment avez-vous travaillé malgré la barrière de la langue ?

Les langues, c’est juste une question de… Tout d’abord je dois avouer ma passion pour les langues et les alphabets. Quand j’étais enfant, j’ai passé six mois à apprendre les hiéroglyphes ; ma première lettre d’amour, je l’ai écrite en hiéroglyphes, j’étais ce genre d’enfant… Et c’est comme ça avec toutes les langues, du cherokee au japonais, mais je n’ai jamais réussi à m’y tenir jusqu’à parler la langue, sauf l’espagnol, parce que j’ai vécu en pays hispanophone. Quant à tourner dans une autre langue… Ça a toujours été mon désir, de tourner dans d’autres langues que la mienne. Mais ça pose des problèmes spécifiques, parce qu’il faut être prudent. Il faut que les gens qui parlent la langue puissent apprécier votre film sinon c’est une perte de temps. C’est un travail fastidieux et rationnel : bien sûr, il faut beaucoup répéter et avoir une équipe capable de vérifier que les dialogues du script sont bien écrits.

Comme nous avions peu de réserves de pellicule et que nous travaillions beaucoup sur les lieux mêmes du tournage, nous enregistrions avec un téléphone placé au-dessus de la caméra. Chaque jour, c’était un rituel : on filme, on regarde ce que le téléphone a enregistré, Lee vérifie… On fait venir les gens qui peuvent aider, et on discute franchement : qu’est-ce qui ne va pas dans la scène ? Parce qu’il y aura forcément un problème, comme des choses dans la diction qu’on ne peut pas percevoir sans parler la langue : pas forcément un problème de dialogue, mais un mot bégayé ou bafouillé. Si c’était dans notre langue, on se dirait peut-être qu’il faut refaire la scène. Mais en fait, ce n’est pas toujours si grave, parfois, justement, ça fait plus naturel. C’est aussi dans ces détails qu’on joue à se rapprocher du documentaire, parce que j’ai appris à aimer ces imperfections qui surviennent quand les gens s’expriment naturellement. Et finalement, la seule question, quand on regarde ce qu’on a tourné, est : est-ce que ça marche ? Si quelque chose ne marche pas, on prend une décision. On tourne une autre prise, ou je fais une coupe à cet endroit, et je montre des papillons ou quelque chose d’autre de pertinent. Et alors on réenregistre l’audio à part (cette partie se fait avec un enregistreur numérique). Cette option existe aussi. Il faut toujours être malin, et se demander quand ça vaut la peine d’user de la pellicule, et quand mieux vaut être créatif parce qu’on ne peut pas se permettre autant de prises. Trois minutes de dialogue, on n’a qu’une seule chance, ça fait beaucoup de métrage, donc c’est toujours un choix à faire…

L’histoire de Satu est très liée à l’histoire et à la géographie du Laos ; comment avez chez-vous préparé cet aspect, en tant que réalisateur étranger ?

Quand j’ai voyagé à travers le pays pour des documentaires, on avait du temps entre les prises. Il y a eu une semaine d’attente d’un visa avant de passer d’un pays à l’autre, on a donc loué une voiture et on a traversé le pays de Vientiene à Luang Prabang. C’est incroyable à quel point il a déjà changé ; à l’époque, avant les nouvelles routes, des trajets qu’on fait maintenant en une heure en duraient sept… Et pendant ce voyage, on est tombé sur ce petit temple rouge à Pha Tang. Et je suis tombé amoureux de ce lieu précis. Cet endroit est si beau visuellement, je n’avais jamais rien vu de pareil, et c’est donc devenu la première graine du projet. J’ai noté les endroits que nous avions trouvés et je me suis demandé comment les intégrer dans le film. Même pendant le tournage, quand nous étions devant le champ de riz où nous allions tourner, je me suis dit : ce n’est pas celui-là, nous devons retrouver le bon, il était si beau. On y était à la saison des pluies, où tout est plus vert, plus grand. On était tellement obsédés par ce paysage que, pendant que les autres se reposaient, on a repris la route et, au bout de deux heures, on l’a retrouvé. Mais il fallait encore plus de lieux, du coup avec l’équipe locale on a lancé une période d’exploration de deux semaines où on s’envoyait des cartes et des photos de lieux qui pourraient être cinématographiques ; c’était comme une petite aventure avec ces gars qui nous informaient à distance, même si bien sûr j’aurais préféré tout explorer par moi-même. À l’arrivée, c’est un mélange d’endroits que j’avais visités et de lieux qu’ils ont trouvés. Je savais que je voulais que mes personnages vivent une aventure, en moto, en marchant, en courant et même en bateau. J’aimais beaucoup l’idée de la dernière destination, Muang Ngoy, parce que cet endroit n’est accessible que par bateau. Ça semblait difficile, mais ça permet de souder les équipes, c’est l’école Werner Herzog, celle où tout le monde souffre ensemble. Si c’est trop facile, à quoi bon ! Plus sérieusement, souvent tout le monde avait un peu l’impression d’être en vacances, alors que je paniquais pour des questions d’argent dans mon coin à passer des coups de téléphone pour quémander des sous. Il y avait des photos qui passaient dans le groupe où tout le monde jouait à s’asperger dans une cascade en buvant des bières. Je me disais : « c’est bien qu’ils s’amusent, j’ai besoin qu’ils s’amusent, parce que ça ressortira dans le film et facilitera le tournage », mais intérieurement j’étais à l’agonie. J’ai pris dix ans pendant ce tournage.

Ce film est une histoire laotienne, pleine de questions identitaires, le prochain sera un film japonais. Pourquoi cet intérêt pour les cultures autres que la vôtre plutôt que de faire un film anglais ?

Un jour sans doute, je ferai un film anglais, mais je n’en ai jamais jusqu’à présent ressenti le besoin. Je pense que j’y viendrai, parce qu’avec l’expérience on se rend compte que le lieu n’importe pas tant que ça. Quand j’ai commencé, je me suis senti attiré par cette partie du monde. Vers vingt-cinq ans j’ai travaillé à Bangkok et je me suis dit que cet endroit était trop cool, j’ai été happé par cette ville qui ressemblait à une ruche, toujours en mouvement, avec sa chaleur… Et, je ne sais pas comment le dire, mais la nourriture est si bonne, les gens que j’ai rencontrés si accueillants, c’est tellement excitant quand on est jeune ! Surtout que c’était mon premier voyage en Asie, que j’étais en plein choc culturel. J’ai toujours été intéressé par les cultures asiatiques mais quand on est sur place, qu’on écoute autour de soi, on est vraiment happé. Je pense que je serai toujours plus fasciné par les cultures des autres que par la mienne, je pense que c’est un rapport sain au monde. Dans cette période de repli identitaire, dans laquelle on essaie de nous enfermer dans une culture donnée, rencontrer des amis dans un pays communiste à l’autre bout du monde, liés par le désir de faire des films, à mon sens, c’est quelque chose qu’il faut cultiver.

Lee Phongsavanh est un de mes meilleurs amis, il viendra avec moi en mars au BFI à Londres pour une projection. Pour moi c’est important. C’est peut-être parce que j’ai grandi dans plein d’endroits différents, j’ai fréquenté une dizaine d’écoles, je ne me suis jamais vraiment senti attaché à un endroit. Je n’ai pas vraiment eu d’amis d’enfance liés à un endroit, alors je me suis fait des amis en voyageant, un ami dans cette école, un ami dans cette autre, des amis en Espagne, des amis au pays de Galles, des amis à Los Angeles, des amis à Londres… Avant même d’être étudiant, j’avais tellement déménagé que je n’avais pas de maison. Et l’université, c’est l’endroit idéal pour rencontrer des gens du monde entier. Mes amis venaient de Hong Kong, du Japon, de Corée… Quand je suis avec eux, j’ai l’impression qu’on se comprend bien, sans doute parce que personne parmi nous ne se sent totalement chez lui en Angleterre. C’est peut-être lié aussi à ma mère, elle est née au Congo, a grandi à Hong Kong ; je pense que ses interrogations identitaires ont aussi un peu déteint sur moi.

Un jour, je ferai sans doute un film au Royaume-Uni, même si je me rends compte que je trouve que c’est un pays très laid. Mais bien sûr, il y a de la beauté dans cette laideur, et pour moi le contraste peut générer du cinéma. Jusqu’ici, je n’avais jamais envisagé ce pays comme un lieu de cinéma, mais maintenant je commence à voir l’ironie de cette beauté dans la laideur… Si je faisais un film au Royaume-Uni, ce serait l’histoire d’un groupe de vingtenaires politisés qui essaierait de faire quelque chose que la société réprouve, dans un lieu profondément laid, mais ils seraient au moins aussi cools que le lieu est laid… J’ai une idée, effectivement, mais ce sera pour plus tard…

En effet, votre prochain projet vous conduira au Japon, dans le cadre de NARAtive (projet de financement de films centrés sur la ville de Nara, organisé par Kawase Naomi, ndlr). Avez-vous déjà décidé du projet ?

Oui, j’ai commencé à écrire. J’y travaille depuis août dernier, j’ai les grandes lignes depuis juillet. On en est à l’étape du script. Cette fois je coécris le film avec un vieil ami norvégien avec qui je discute toujours de mes projets. C’est un très bon auteur.

Une idée du type d’histoire que vous voulez raconter ? Quelque chose que vous pouvez partager ?

C’est un histoire à propos de… Je n’ai pas encore peaufiné ma petite phrase de synopsis, je vais essayer de dire ça de façon distinguée : c’est une romance tragique sur fond de masculinité toxique. C’est l’histoire d’une petite famille qui déménage de Tokyo à Nara. Le père apprend à se rendre compte de ce qui est important pour sa famille. L’histoire d’amour entre la mère et le père est au centre de tout. Le père est le personnage principal, il est inspiré d’une version de mon propre père, mais en mieux. Il a fait des choix merdiques, enfin, pas exactement merdiques, mais la famille ne s’entend plus et se désagrège. Comment faire des choix à la hauteur de son amour pour l’autre ? Ils s’aiment, mes personnages s’aiment vraiment, c’est ce qui rend la situation si tragique : malgré tout le lien est en train de se rompre. Comment continuer ? C’est tout ce que j’en dirai pour l’instant – il y aura l’importance de Nara comme environnement bien sûr. En matière de films japonais, j’ai beaucoup aimé L’Innocence de Kore-eda et j’ai envie de voir Perfect Days de Wim Wenders.

J’essaie d’être très prudent dans mon écriture pour bien faire les choses. C’est le neuvième film de ce projet NARAtive, ils en ont déjà fait huit. Ils font un film tous les deux ans, je suppose qu’ils vont me guider un peu. J’ai besoin de leur aide pour vérifier les aspects culturels. J’aimerais jouer avec les codes de la retenue dans la représentation de la famille japonaise, juste un tout petit peu. Peut-être dans les moments d’intimité. J’aime beaucoup l’idée que la mère et la fille puissent se lâcher complètement en dansant ensemble, j’ai l’impression que les gens font ça entre eux, quelles que soient les normes sociales. Je suis impatient de travailler sur ce genre de moments.

NARAtive est un projet incroyable, j’admire Naomi Kawase pour tous ses efforts : elle fait venir les gens à Nara mais elle les aide aussi à réaliser leurs films. Si elle peut faire ça avec un petit festival, ce serait beau que de plus grands festivals copient l’initiative, peut-être avec des sponsors, l’aide des régions… Je sais qu’ils font déjà beaucoup de choses, mais financer un premier long est si difficile… Pour ce projet, il faut encore que je trouve la moitié du financement, on reçoit une somme importante mais pas encore assez pour faire le film. J’essaye de trouver l’argent pour boucler le budget mais il faut aussi que j’arrive à payer mon loyer. Mon rêve serait de me concentrer entièrement sur le film, mais ce n’est jamais aussi simple.

Mais, en réalité, ce qui m’attire au Japon, c’est avant tout le sushi.

Propos recueillis le 10/02/2025 à Paris, interview et traduction de l’anglais par Florent Dichy.

Remerciements à Emma David.

Satu, Year of the Rabbit. Laos/Royaume Uni. 2024. Projeté dans le cadre de Si loin, si proche 2025.

Suivre

Suivre