Dans cette carte blanche donnée au cinéaste Hirai Atsushi à La Cinémathèque française, deux de ses courts-métrages ainsi que le long-métrage There Is a Stone de son assistant-réalisateur Ota Tatsunari ont été diffusés. Revenons sur cette surprenante séance qui nous a permis de découvrir de nouveaux cinéastes japonais avec des films encore inédits jusqu’ici.

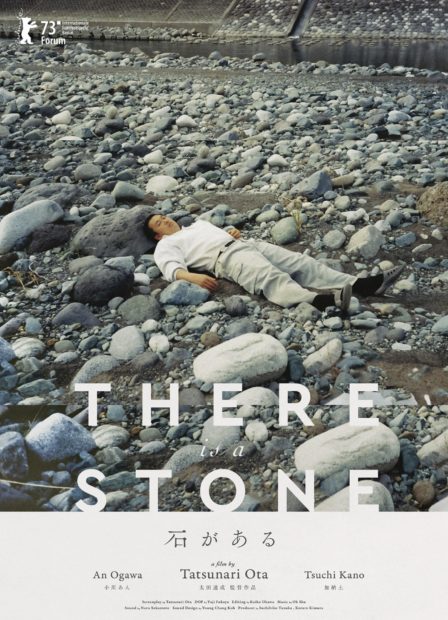

There Is a Stone d’Ota Tatsunari : People Crossing – Let’s Go to the City

Une jeune femme tokyoïte voyage dans une petite ville de campagne pour y faire du tourisme. De fil en aiguille, elle tombe sur un homme visiblement obsédé par les pierres et passe le reste de sa journée avec lui.

Synopsis bien énigmatique pour un film dont la candeur est son principal atout. Le projet est très simple : nous montrer le dépaysement de cette jeune Tokyoïte dans une petite ville de campagne japonaise, tout en en montrant cette ville de campagne sous un regard fantasmé. Ce fantasme, on peut le comparer au jeu Animal Crossing. Dans ce dernier, nous venons de la ville pour aller vivre à la campagne dans un petit village peuplé d’animaux humanoïdes tous plus gentils les uns que les autres. Dans ce petit village, tout fonctionne de manière fantasmée et irréelle : l’argent tombe des arbres, l’on peut devenir ami avec n’importe quel habitant en un claquement de doigts, on s’inscrit parfaitement et très rapidement dans une communauté en dépit de notre caractère « d’étranger » (puisque, plus que de venir de la ville, nous sommes humains quand les autres sont des animaux humanoïdes). There is a Stone est accidentellement la parfaite adaptation du jeu, réunissant tant le sentiment de candeur que de nostalgie fantasmée qui émane d’Animal Crossing, tout en se drapant d’une mise en scène magnifique et d’une direction d’acteurs formidable.

Tout commence lorsque notre héroïne demande à un passant de l’amener quelque part : première interaction très candide où elle fait du stop. Puis, alors qu’elle est adossée à une pente, des enfants l’appellent en criant afin qu’elle vienne jouer au foot avec elle : cette dernière accepte. S’ensuit une séquence formidable de jeu entre elle et les garçons, qui ramène aussitôt notre héroïne à l’enfance. C’est ainsi que, quelques secondes plus tard, dans une scène d’un burlesque hilarant, elle fait l’étrange rencontre avec cet habitant fasciné par les pierres. Dès cette séquence, la puissance du cinéaste (déjà à l’œuvre) montre qu’elle n’est pas qu’au service de jolies images « cartes postales » du Japon périurbain. Dans une composition grandiose, le cinéaste filme cet étrange échange entre la Tokyoïte et l’habitant qui, d’un côté et de l’autre de la rive d’un canal n’arrivent pas à communiquer. L’habitant traverse donc le canal, se mouillant par la même occasion, pour aller voir la jeune femme et qu’elle lui dise simplement qu’elle n’avait rien à lui dire. Puis il retourne de l’autre côté, encore plus mouillé, pour revenir quelques minutes après afin de lui proposer de jouer aux ricochets avec lui.

Pour revenir sur la composition des plans, il s’agit là sans conteste d’un des gros points forts du film. Chaque plan se voit magnifié par sa composition qui pourrait être gâchée par un suresthétisme (ou plutôt, une superficialité de leur construction), mais qui ne l’est pas grâce à l’approche très réaliste du cinéaste dans cette composition, qui émane même lorsqu’il convoque le burlesque. Évidemment, dans les premiers plans, lorsque l’on voit de telles compositions avec de nombreux surcadrages et autres effets de style, notamment dans des plans fixes, l’on pense instinctivement à Ozu. Mais, très loin du cinéaste nippon, sa composition diffère par le mouvement que capte le cinéaste, mais aussi par celui qu’il crée, à travers des mouvements de caméra parfois légers, parfois larges, mais surtout à travers un mouvement qui, même dans un cadre fixe, traverse le plan. Ainsi, même lorsqu’il filme le vide, le rien (plusieurs fois, au lieu de couper tout de suite, il laisse la caméra tourner et le plan exister ou bien parfois il filme des éléments non narratifs tels l’eau ou bien des paysages), l’on retrouve cette composition aussi incisive que libre et belle. Devant ces plans d’une grande beauté, nous n’avons pas l’impression d’une réalité modelée et imposée par le réalisateur afin de correspondre à une certaine idée du beau, mais bien à une capture du beau dans un moment clé sur lequel le réalisateur n’a aucun pouvoir, si ce n’est celui du regard et du découpage.

Autre usage très surprenant et plutôt bien pensé : celui du jump-cut. Beaucoup de scènes consistent à montrer le banal et l’anecdotique : notre personnage principal retourne en enfance et s’amuse, d’abord avec des enfants, puis avec un homme-enfant, lors de multiples jeux. Pour éviter la redondance, que le cinéaste ne travaille aucunement dans sa recherche du ludique comme du candide, il use donc du jump-cut pour insister sur le caractère dynamique des diverses activités de nos personnages. Cela donne au film un rythme très spécial qui, dans sa relative lenteur, est au final très vivant (d’autant plus que d’un synopsis aussi simple, une personne qui ère simplement dans une ville, Ota Tatsunari en tire un film d’1h40 sans aucun ventre mou).

De nombreuses idées parcourent le métrage : son travail du minéral et de l’aqueux notamment, qui donne lieu à de très belles images (comme ce bâton qui flotte tristement pour signifier l’arrêt de la relation entre nos deux personnages), des ruptures de ton aussi brusques que douces pour signifier la fin de l’aventure et le début d’un sentiment qui va très bien avec le fantasme : celui de la nostalgie et de la mélancholie. La solitude de cet homme qui, dans n’importe quel autre film, pourrait être un affreux stalker, est touchante puisqu’il est dépeint comme une sorte marginal romantique qui, dans les faits, ne fait jamais rien de mal et s’arrête toujours quand il lui est demandé de s’arrêter.

There Is a Stone est donc un adorable long-métrage qui mérite d’être vu. Tout en douceur, le cinéaste nous dépayse à la manière d’un Animal Crossing qui aurait croisé le chemin du cinéma contemplatif et du burlesque du réel. Très étrange mélange donc, mais qui fonctionne à merveille dans cette expérience réjouissante (et à la beauté plastique incroyable). Si le film n’est pas bouleversant, il est assurément ce qui pourrait se faire de mieux dans le « feel good movie ».

There is a Stone d’Ota Tatsunari. 2023. Japon. Projeté à La Cinémathèque française.

COURTS-METRAGES DU REALISATEUR HIRAI ATSUSHI

Oyu

Petit film sur les bains publics, Oyu nous fait découvrir cet endroit aux nombreux passages à travers le point de vue du personnage principal. L’on déambule, l’on entend ici et là les conversations des autres clients. Alors que notre héros écoute principalement, nous, nous le regardons écouter. Il est très proche de notre situation de spectateur mais son personnage subsiste par un mystère latent qui ne sera que dévoilé à la fin du métrage. Si esthétiquement, le film est très fort (avec son personnage écouteur/spectateur qui nous transporte assez facilement dans cette errance brumeuse), saluons aussi l’important travail technique effectué. Filmer dans des bains publics, rien que du fait de la vapeur produite par le lieu, devait être une chose très complexe. Pourtant, l’image très nette nous permet à la fois de voir cette vapeur sortir de l’eau, de nous la faire ressentir, sans intervenir dans l’œil de la caméra et, ainsi, la gêner. Une véritable prouesse technique pour un court-métrage très beau.

Oyu de Hirai Atsushi. 2023. France – Japon. Projeté à La Cinémathèque française.

Retour à Toyama

Dans celui-ci, nous suivons Takumi qui, revenant de France, rend visite à sa famille au Japon après le décès de son père. Un peu plus creux esthétiquement, ce film est surtout intéressant pour sa beauté plastique beaucoup plus appuyée et construite. L’on se plaira alors à voir déambuler le jeune homme plein de nostalgie dans sa petite ville, nostalgie marquée par les ruines de cette dernière (comme un cinéma fermé depuis 2012, ou bien des barrières en fer rouillées sur des ponts en pierre). Un très joli film sur la nostalgie.

Retour à Toyama de Hirai Atsushi. 2020. France. Projeté à La Cinémathèque française.

Thibaut Das Neves

Suivre

Suivre