C’est avec plaisir que nous allons à la rencontre de Davy Chou, réalisateur du magnifique Sommeil d’or, en salles le 19 septembre. Depuis sa découverte à Paris Cinema (lire ici), les images du documentaire sur l’âge d’or du cinéma cambodgien (1960-1975) ne nous ont en effet pas quitté, et nous avions pléthore de questions à poser à son auteur, qui nous reçoit tout souriant deux jours avant la sortie de son premier long métrage. Plus d’une heure et demi plus tard, la rencontre s’achève sur un débat concernant La Jeune Fille de l’eau de Shyamalan, venant conclure un échange passionnant dans lequel l’amour du jeune cinéaste pour le cinéma et son sujet transparaît à chaque phrase. On ressort heureux de cette belle rencontre avec une envie : revoir Le Sommeil d’or, sûr d’en percer encore un peu mieux les secrets après cet entretien. Interview par Victor Lopez, photos et retranscription par Julien Thialon.

Nous sommes à deux jours de la sortie du film qui est le fruit d’un travail de très longue haleine. Comment te sens-tu à cette date limite et cette distribution est-elle une forme d’accomplissement ou juste le résultat naturel qui découle de la longue production du film ?

Je me sens plutôt bien au sens où on a fait tout ce qu’on pouvait. Les gens qui ont travaillé sur la commercialisation du film : la distribution, les coproducteurs, les attachés de presse et tous les autres ont fourni un travail formidable. Les dés sont maintenant jetés et j’ai juste hâte d’y être. C’est mon premier film, donc forcément, c’est tout nouveau. Il n’y aura pas énormément de copies au début le 19 septembre (3 copies France en première semaine – ndlr). Cela reste quand même un petit film et je suis très content qu’il sorte en salles. Je suis donc très excité (rires). Sur la question de l’aboutissement : avec deux très bons amis qui sont le producteur du film, Jacky Goldberg, qui est par ailleurs critique aux Inrockuptibles, et Sylvain Decouvelaere, directeur de production, nous avons crée une société de production : Vycky Film. On ne pensait pas du tout à une sortie en salles ou vraiment dans un petit coin de notre tête. On n’osait pas trop y penser, cela nous paraissait trop irréel. Un an après la première diffusion mondiale qui était au festival de Pusan en octobre 2011 (suivie d’autres projections dans plusieurs festivals internationaux qui m’ont permis de voyager pendant plusieurs mois), pouvoir bénéficier d’une sortie dans les salles françaises, c’est tout de même quelque chose de spécial.

Est-ce qu’avant d’évoquer plus spécifiquement le film, tu peux nous parler de ton parcours et de la manière dont est née ton envie de cinéma ?

Un peu comme tout le monde, je regardais des films américains quand j’étais enfant. Mon premier était un Walt Disney au cinéma. Mes parents n’ont jamais été cinéphiles mais j’avais un oncle qui était le fils d’un grand producteur de cinéma. Il adorait les films d’action hongkongais, comme ceux avec Jackie Chan et, entre mes 8 et 12 ans, il m’emmenait systématiquement au cinéma quand il y avait un nouveau film de Jean Claude Van Damme par exemple. Un jour, je voulais aller voir Se7en qui était interdit aux moins de 12 ans alors que je n’avais pas ma carte d’identité et, faisant déjà à l’époque plus jeune que mon âge, on m’a refusé l’entrée. Il y avait alors un autre film qui passait en même temps : Heat de Michael Mann. Un film de gangsters ? Pourquoi pas, me suis-je dit. Cela a changé ma vie : après les 2h50 de Heat, il s’était passé quelque chose de tellement fort ! Je croyais que c’était à cause des acteurs. J’ai regardé passionnément tous les films avec Robert De Niro et Al Pacino. Très vite, j’ai bouffé le cinéma américain des années 70 et j’ai compris que c’était plus ce cinéma que les acteurs que j’aimais. Ma cinéphilie, au départ, c’était cela. Sans jamais avoir pensé à faire des films. Puis, en terminal, j’étais au lycée à Lyon et il y avait un club vidéo. Quelqu’un dans la classe arrive et me dit « Il paraît que tu es cinéphile, tu veux pas rentrer dans le club vidéo, on apprend à faire des courts-métrages ? ». J’ai refusé dans un premier temps mais il était tellement persévérant qu’au final j’y suis allé. On a commencé à faire des courts-métrages ensemble et c’est à cet instant que j’ai senti que c’était ce que je voulais faire.

J’ai donc réalisé des courts-métrages amateurs et des films collectifs pendant tout mon lycée et en classe préparatoire. Par la suite, comme j’étais en école de commerce, j’ai plutôt appris à faire de la production à un niveau semi-professionnel où l’on produisait avec des casquettes de producteurs. J’en ai profité pour réaliser mes deux premiers courts-métrages solo. Mon premier était en 2006 : Le premier Film de Davy Chou, qui était comme son nom l’indique un film plutôt théorique sur la question des influences : comment oser et que faire en tant que premier film quand on se sent écrasé par le propre poids de ses influences et pères de cinéma ? Le film est une sorte de remake de The Big Shave de Scorsese qu’il avait réalisé en 1967. Mon deuxième court-métrage date de 2007, Expired, que j’avais fait lors de mon premier voyage au Cambodge. Lors de trois semaines de vacances avec ma famille, j’avais pris une caméra que je venais d’acheter et j’avais filmé sans avoir l’idée d’en faire un film. J’ai assemblé l’ensemble d’une manière poétique entre fiction et documentaire de 10 minutes. Il s’est retrouvé sélectionné au festival de Belfort en 2008. C’est juste avec ces deux petites expériences qu’en 2009 j’ai décidé de partir au Cambodge pour réaliser Le Sommeil d’or.

C’est amusant, on retrouve des citations sonores de Heat dans ton premier court-métrage et il existe peut-être un pont entre celui-ci et Le Sommeil d’or avec la thématique de la mémoire des lieux qui est ancré dans un imaginaire cinéphilique, que l’on trouve dès ce premier film ainsi que dans ton long, quand tu filmes d’anciens cinémas qui sont devenus autre chose…

Cela n’a pas été du tout conscient, mais quand tu le dis, c’est évident. Mon premier court-métrage est divisé en trois parties. La première est une exploration des lieux vides qui est une toute petite salle de bain avec six plans et des mouvements de caméra minuscules dans un milieu confiné mais avec pour chacun d’entre eux la bande son d’un film qui a compté dans ma cinéphilie personnelle et qui est rapporté à ce mouvement de caméra précis. Le dernier mouvement était un panoramique avec la musique de Bernard Herrmann de Taxi Driver. Scorsese avait réinventé le panoramique avec Taxi Driver en lui donnant le mouvement parfait pour symboliser la névrose d’un type complètement fou qui voit le monde tourner autour de lui. C’était un jeu sur la cinéphilie mais ramené dans la trivialité d’une salle de bain minuscule, puis d’un type qui, au lieu de se saigner comme il le faisait dans le film de Scorsese, s’éclate les boutons un par un. Dans le Sommeil d’or, ce sont d’autres réflexions mais c’est évidemment comment faire parler les lieux avec la cinéphilie, comment ramener un son ou une musique de cinéma pour faire décoller d’un coup le réel vers l’imaginaire cinéphilique.

Quand tu arrives au Cambodge en 2009, tu travailles avec un groupe de jeunes cinéphiles : Kon Khmer Koun Khmer, qu’on voit d’ailleurs dans le film refaire une scène de l’Etang sacré. Cette scène est narrée dans un premier temps, puis on voit la préparation du remake et finalement tu choisis de ne pas montrer le résultat. Pourquoi ?

Je reprends avant de répondre deux points. Tout d’abord, ces jeunes ne sont pas des cinéphiles. Les jeunes cinéphiles n’existent pas vraiment au Cambodge. Comme on le voit dans le film, il y a une cassure entre l’ancienne et la nouvelle génération concernant la culture du cinéma. Je n’ai pas rencontré de jeune cambodgien que l’on puisse appeler cinéphile avec la même définition que l’on a en France. Il n’y a plus l’habitude de voir des films en salles car il n’y a presque plus de cinéma au Cambodge. C’était un groupe de jeunes avec lequel j’ai travaillé en faisant un atelier de vidéos, un peu comme quand j’étais au lycée. Ils ont réalisé un film collectif, puis une exposition autour du cinéma cambodgien des années 70. Ils ont ensuite décidé de rester ensemble dans le collectif Kon Khmer Koun Khmer en essayant de faire des courts-métrages et des évènements liés au cinéma. Pour la scène à laquelle tu fais allusion, à l’écriture c’était clairement les repérages et le tournage qui m’intéressaient. Mais je pensais quand même la coller à la fin du film même si le plus important était le processus, pas le résultat. L’idée était la transformation d’une parole en quelque chose d’autre : comment redonner à construire le cinéma cambodgien perdu. L’une des stratégies dans cette séquence-là était : comment la parole, qui n’est plus que le seul vestige de la personne qui raconte la scène culte qu’il a perdu, peut se transformer matériellement en action ? C’est cela qui me passionnait. La parole devient un écho chez les jeunes. Il y avait une part de volontarisme de ma part car c’est moi qui ait demandé à ces jeunes d’écouter le cinéaste et ensuite de refaire cette scène-là. Il fallait une impulsion, une mise en situation, si l’on peut dire. Néanmoins, ils étaient complètement libres pour cette scène et d’un coup, ce qui m’intéressait de filmer, c’était leur gestion, leur discussion, afin que le spectateur puisse glisser à un moment donné dans son propre imaginaire sur le jeu des ressemblances et des écarts. Soit se demander : est-ce que la discussion de cette équipe de 20 ans aujourd’hui en 2010 à propos de ce film est-elle similaire à la discussion qu’a eu le réalisateur 40 ans auparavant ? Y a-t-il des différences dû aux mœurs (la scène en question est une scène de nudité – ndlr) ? On peut faire alors un jeu fantastique car on a aucune prise réelle sur laquelle s’appuyer mais on peut faire jouer son imaginaire. Décrivons la séquence : Ly You Sreang raconte son film, on voit quelques images de plans de coupe qui s’amusent à recréer un peu sa séquence mais juste avec le pauvre réel qu’est aujourd’hui le lieu où s’est déroulé le tournage. Et tout d’un coup, des jeunes arrivent et agissent. Ils regardent, et on comprend qu’ils sont en fait en train de faire du repérage grâce à des gros plans. Encore une fois, il y a une partie volontariste de ma part où soudain il y a une apparition, presque un peu insolente, comme une effraction de la jeunesse dans le film qui était présente avant mais d’une façon un peu périphérique. Ils apparaissent en gros plans alors que la plupart des intervenants, c’est-à-dire les survivants, sont filmés en plan large.

À cet instant, j’avais en tête une séquence très précise de Heat, celle où Robert De Niro et son équipe débarquent dans une sorte d’entrepôt et ont un dialogue vraiment très obscur avec beaucoup de gros plans. La scène suivante voit Al Pacino et son équipe, qui étaient en train de les observer, débarquer dans le même lieu. Ils essaient de savoir ce que signifiait les repérages de De Niro, qui est en train de préparer un coup. On se rend alors compte que De Niro a tendu un piège car il sait très bien qu’il est suivi par Al Pacino. De ce fait, caché plus loin, il prend des photos au téléobjectif de l’équipe d’Al Pacino pour mieux les connaître. C’est une séquence que j’ai beaucoup aimé, justement pour son mystère et l’incarnation des acteurs en gros plan. Un repérage de cinéma, c’est un peu comme cette discussion un peu absurde sur un casse qu’a De Niro avec son équipe. On débarque dans un lieu, on regarde, tout reste à façonner, à construire, puis on va passer au vrai casse qu’est le tournage.

Donc pourquoi ne pas montrer les images de la fin ? C’était monté à un moment, et on a hésité jusqu’à la dernière minute avant de décider qu’on en avait pas besoin. Encore une fois, c’est plus l’imaginaire que la réalité qui doit primer. Montrer l’image réalisée, c’était aussi un tremplin imaginaire, mais je pensais plutôt que l’action se suffisait pour que l’on puisse imaginer les images de cette recréation ou même de l’ancien film, que le spectateur se crée ses propres images.

Le Sommeil d’or est un film sur l’absence d’image. Comment as-tu appréhendé cette problématique et comment sont venues les idées de mise en scène de la représentation de cette absence ?

Beaucoup sont nées en écriture et sont liées au repérage. Ce dernier est un mot flou et précis en même temps. Pendant les repérages, les idées arrivent et il faut les mettre sur papier. Les grandes lignes de la mise mise en scène étaient quand même les grandes lignes décidées en préparation avec le chef opérateur, le chef ingé son et le producteur. Tout cela nous a permis de déblayer. J’ai écrit seul au Cambodge et j’avais le temps de faire circuler ces informations. Et en concommitance avec mon premier court-métrage presque geek cinéphile, on avait avec le staff des références de films. Heureusement, sur le tournage, c’est là où on défait et refait un peu tout… L’important, c’est d’avoir défini ses grands axes de la mise en scène, une direction, en sachant exactement où on va. Ici clairement, c’est répondre à ce défi de comment sentir et voir alors qu’il n’y a pas d’images, tout en prenant le choix qu’on a dû faire au départ de ne pas montrer les images d’avant, car il restait quand même des résidus.

Donc oui, au tournage il fallait un peu réinventer comme la scène du jardin où le son a précédé l’image. On avait retrouvé cette sorte de bande-annonce radio d’un film perdu qui s’appelait La Vierge Démon du même réalisateur qui avait fait L’Etang sacré. C’était comme si le film renaissait, on se demandait en même temps ce qu’on allait fournir comme support à ce son. Rapidement, j’ai eu l’idée de filmer ce jardin du réalisateur, où vous avez l’impression quand vous y êtes, d’être dans un studio de tournage complètement féérique avec une femme nue sur un buffle, des statues dorées avec des créatures, etc. On a vraiment l’impression que le réalisateur, qui n’a pas pu assouvir son désir de faire des films depuis 40 ans, le fait dans son jardin en le recréant comme un set de cinéma. Très vite, il y avait des idées de plans et on a créé ensuite au montage. Mais une séquence comme la dernière du film, qui est pour moi presque la plus importante, l’épilogue qu’on a appelé Le Réveil de l’hippocampe est en fait une combinaison. Il y avait cette scène de l’hippocampe qu’on avait fimé, c’est-à-dire le cinéaste Ly Bun Yim et je n »imaginais pas du tout que cela puisse être la fin du film. Il y avait cette idée que les films devaient réapparaître à la fin mais que les deux soient combinés et même que les films soient vu par les jeunes, ce qui n’était pas du tout prévu. Tout cela s’est joué au montage et j’ai trouvé cela absolument passionnant. Il y a l’écriture, les idées de mise en scène, le tournage, et, au montage, il y a une imbrication différente. En fonction de la manière dont on a filmé, on adapte les possibilités de réagencer les choses.

Remontons à la préparation du film : pensais-tu déjà au Sommeil d’or à ton arrivée au Cambodge ?

Non, pas tout à fait. Quand j’ai fait mon premier voyage au Cambodge en 2008, je savais déjà que je voulais réaliser un projet sur le cinéma cambodgien. Je savais aussi que je ne connaissais pas le Cambodge et que j’avais donc besoin d’un travail préparatoire pour obtenir des connaissances sur le pays. Ce projet, je l’avais déjà défini précisément : c’était l’atelier vidéo avec plusieurs écoles dont les Kon Khmer Koun Khmer à Phnom Penh. Cela m’a permis de faire des repérages en 2008. Pendant trois semaines, j’ai fait du tourisme avec mes parents, je les ai filmés. J’ai aussi beaucoup rencontré d’acteurs locaux et je suis allé voir dans les écoles s’il y avait la possibilité de réaliser ce projet. J’ai reçu beaucoup de retours enthousiastes. En y retournant en 2009, il y a eu cet d’atelier et, en filigrane, j’ai commencé à travailler sur la préparation du Sommeil d’or car je savais que c’était un travail au long cours, qu’il fallait rencontrer les protagonistes, faire des recherches… J’avançais ainsi dans ma connaissance du cinéma cambodgien. Mais ce n’était pas complètement intensif non plus car j’étais très pris par l’atelier vidéo.

Au niveau du montage financier, cela a-t-il été difficile ? Il a fallu faire des aller-retours entre la France et le Cambodge ?

Non, car je ne suis pas le producteur du film, c’est Jacky, Sylvain et une autre collaboratrice, Vanessa Labarthe, qui nous beaucoup aidé. Tous les trois faisaient le travail depuis Paris et moi évidemment, je me concentrais sur l’écriture, mais je pouvais le faire au Cambodge. C’était d’ailleurs le meilleur endroit pour le faire. Fin 2009, on avait réuni une petite somme d’argent qui était largement insuffisante pour faire le film, mais on était tellement content d’avoir trouvé de l’argent qu’on a commencé à tourner en mars 2010 pendant un mois avec une équipe française et cambodgienne. En réalité, on avait pas assez d’argent pour finir le film, même pas pour finir le tournage. On était un peu parti « à la pirate » mais on attendait une subvention du CNC et la réponse est tombée en plein milieu du tournage ! J’avoue que si on ne l’avait pas eu, je ne sais pas comment on aurait fini le film. Ensuite, on a un peu navigué à vue car c’était notre premier film. En postproduction, on a eu des trous de financement, et petit à petit, on les a bouclés par différents moyens en faisant du financement participatif mais également en rencontrant un distributeur, Studio 37, qui est affilié au cinéma Orange, ce qui nous a permis d’éponger nos dettes.

« Une des reflexions du Sommeil d’or, c’est comment faire parler les lieux avec la cinéphilie, comment ramener un son ou une musique de cinéma pour faire décoller d’un coup le réel vers l’imaginaire cinéphilique. »

Une question sur le titre : c’est une référence aux Beatles ?

Tout à fait, ce n’est pas moi qui l’ai trouvé mais l’un de mes meilleurs amis : Sabri Louatah, qui est un romancier qui a sorti Les Sauvages chez Flammarion récemment. Il vient avec ce titre, Golden Slumbers que je ne connaissais pas et qui était parfait pour le film. Il y avait un monde qui était doré, glorieux, que l’on a voulu tuer mais qui était juste endormi et ne demandait qu’à se réveiller. Et c’est le but du film : réveiller un monde et lui redonner sa parure dorée. Puis, on l’a traduit en français ce qui a donné Le Sommeil d’or.

La première phrase du film est « J’aime le cinéma depuis que j’ai 4 ans ». On a vraiment l’impression que le cinéma est lié à l’enfance dans le film, à la fois pour les personnages des cinéphiles, dont les souvenirs de cette enfance ont été volés, que pour le pays, qui vivait une sorte d’âge d’or enchantée disparu. Est-ce que, en rencontrant les protagonistes, cette idée d’un âge de l’enfance lié au cinéma était prégnante ?

Non, cela m’est apparu après effectivement. Je ne dirais pas que le film dit que le cinéma a un lien avec l’enfance car c’est juste cette histoire particulière, mais j’ai trouvé que le souvenir du cinéma cambodgien était le plus vif, c’est-à-dire le plus passionnel et meurtri, chez les spectateurs de 50 ans d’aujourd’hui, qui en avaient donc 12 à l’époque. Ils ont adoré ces films et soudain ils se sont retrouvés empêché de les revoir. Ces films perdus sont devenus des rêves fantasmés. C’était chez les enfants que le sentiment devait être le plus fort. C’est comme si les Khmers rouges leur avait subtilisé leur enfance. C’était les témoignages les plus passionnels je dirais.

Concernant les protagonistes qui étaient adultes dans les années 60 et 70, les cinéastes et actrices, on a l’impression de deux attitudes. Soit l’oubli complet, comme Yvon Hem, qui avant le film n’avait jamais évoqué son passé et utilise le film comme témoignage à sa propre famille, ou le ressassement de la mémoire comme Dy Saveth et son mur de photos qui fait éternellement revivre la mémoire du passé…

Je dirais même qu’il y a en quatre et que chacun des personnages, et c’est vraiment le fruit du hasard, porte en lui une façon très différente et personnel de faire avec cette question du passé, de la disparition et de la brutalité d’un changement de vie soudain.

Je pense qu’Yvon Hem en avait parlé à ses enfants car il a recommencé à faire quelques films après les Khmers rouges. Quelques-uns de ses enfants sont dans les médias et font des reportages pour les ONG. Ce n’est pas comme si, tout d’un coup, il avait changé de vie… Il me parlait tout le temps de l’avenir et du présent, me disait que le passé n’était pas important. Il a continué à naviguer dans le milieu de l’audiovisuel et du cinéma et voulait continuer à avoir un regard sur le présent, c’était très important pour lui. Il n’empêche que son fils a une question au début du film qui est assez brutale, lorsqu’il demande où ils sont, faisant référence à son ancien studio, dont il m’avait parlé et que j’avais visité seul, mais qu’Yvon Hem n’avait jamais montré à ses enfants. Et c’était très étrange et paradoxal, car c’était quelqu’un qui est très favorable à la transmission. Dans ces paradoxes, on sent tout le poids du trauma. C’est troublant quand son fils lui demande pourquoi il ne l’a jamais amené là-bas et qu’il lui répond que c’est trop douloureux pour lui, car ce n’’est pas en les faisant venir ici qu’il va faire renaître le passé. C’est une sorte d’amertume qui le caractérisait, accompagnée de ce désir de transmission, mais tellement déçu que l’amertume et la résignation sont aussi présentes.

Celui pour lequel c’était le plus difficile de parler était Ly You Sreang. Je ne sais pas si on le sent dans le film car il est tellement sensible dedans, mais au début, ce n’était pas évident, notamment l’action d’être filmé. Quand je lui parlais des films et du passé, il commençait à parler avec enthousiasme avec la même sensibilité qu’il montre dans le film. Puis, quand on a commencé à dire qu’on allait faire la même chose mais en filmant, il a commencé à sortir plein d’arguments pour ne pas le faire. il pensait soudainement que ce n’était pas une bonne idée. Je ne comprenais pas jusqu’au moment où il a fait l’aveu d’avoir peur qu’on le croit pas car il a perdu tous les films. Il ne se sentait plus légitime de parler car il n’avait plus ses films pour preuve de son existence de cinéaste. Il a fallu tout un travail de confiance. Il y a quelque chose d’un peu maladif là-dedans aussi, ce sont des choses qui datent de 40 ans et qui sont tellement comprimés que quand elles sortent, tout explose. On le voit bien dans sa dernère séquence, où pendant 10 minutes, il raconte comment il s’est échappé des Khmer rouges. Tout sort d’un coup, il essaie de garder le contrôle mais c’est impossible.

Dy Saveth, c’est de façon la plus littérale la nostalgie telle que l’on peut l’imaginer. C’est quelqu’un qui reste dans la bulle du passé, même si elle est très ancrée dans le présent, car la nouvelle génération est très présente autour d’elle. Il y a cette tension assez étrange, car elle est avec souvent des jeunes, c’est une femme qui continue à s’amuser dans la vie, à danser. On allait souvent dans les clubs le week-end et on s’éclatait avec les chansons cambdogiennes ! Elle est dans le plaisir avec un côté un peu hédoniste, mais en même temps, c’est quelqu’un qui, quand tu vas chez elle, reste dans le passé, avec ses murs tapissés de photos anciennes, comme si elle voulait faire perdurer cette petite bulle et la transmettre. Elle est également l’une des dernières survivantes, elle est le visage de ceux qui ont péri. Enfin, Ly Bun Yim, c’est une manière très différente d’appréhender tout cela. Il n’y avait aucune difficulté à le faire parler, dès qu’on le lance sur un film, il parle et on ne peut plus l’arrêter. Le fait qu’il n’y ait pas de contrechamp tragique à cela, c’est-à-dire qu’à aucun moment on le sent tiraillé par la perte, contrairement aux trois autres, cette façon d’être tout le temps enjoué, enthousiaste et à partir au quart de tour dans le récit de ses films perdus, c’est quand même une manière de se protéger, presque de nier la perte de ses films en faisant comme s’ils étaient toujours là. C’est quelque chose qui m’a beaucoup plus. En en parlant, il les fait réexister.

On a l’impression d’une mémoire cinématographique assez vive. Par exemple, tout le village semble se déplacer volontiers sur la colline Sy Saveth pour le tournage…

Chez les anciens, c’est généralisé. Le film essaie de le montrer : dès que l’on interview une personne de plus de 50 ans et qu’on lui demande quel est son film préféré de l’époque, la personne se met à parler et raconte le film comme si elle l’avait vu la veille. Pour les jeunes générations, c’est plus compliqué et cela dépend. Pour la scène que tu cites, celle ou Dy Saveth retourne sur la colline d’un lieu de tournage pour la première fois, il y a un phénomène presque magique, un rituel qui est apparu presque chimiquement, car on ne savait pas à quoi s’attendre. Tout d’un coup, tous les villageois qui étaient là à l’époque et qui ont maintenant 40-50 ans, qui avaient vu Dy Saveth tourner quand ils étaient plus jeunes, se rappellent très bien de la scène car c’etait un moment très important de leur enfance. Ils l’emmenent un peu comme une procession et ce qui est vraiment dingue, c’est qu’il y ait plein de jeunes qui suivent le mouvement. Je pense qu’ils avaient tous entendu l’histoire de cette colline où l’on a brûlé Dy Saveth pendant un tournage. Il y a une vraie circulation des mythes, pas forcément des films en eux-mêmes, mais du mythe du cinéma cambodgien de l’époque, qui était venu tourner une fois dans ce village, donnant son nom à un lieu de ce village.

On arrive en 1975 au bout d’une heure de métrage. Comment s’est décidé cette structure chronologique et le fait de placer à ce moment la césure ?

C’est vraiment le travail du montage, qui a duré un an, qui a determiné cette structure-là alors qu’à l’écriture c’était complètement différent. Si je reviens sur le projet initial, on n’avais pas du tout la structure plus classique du film d’aujourd’hui, qui est une progression chronologique. L’un des films qui a été l’une des grandes inspirations de la forme initiale du Sommeil d’or, c’était 24 City de Jia Zhang Ke. En plein montage, j’ai vu I Wish I knew du même réalisateur sur l’histoire de Shanghai, qui était le prolongement de son travail de 24 City. Je voulais vraiment que les gens aient une grande place dans le film avec une partie par cinéaste, avant de passer à la rencontre suivante. En fait, c’était impossible de faire cela, car c’était réamorcer le récit depuis le début à chaque fois, donnant un effet de répétition au film. Narrativement, cela ne fonctionnait pas du tout. Il a donc fallu réagencer. Pourtant, on savait bien dès le départ qu’on allait pas réaliser un film type documentaire historique, avec une narration chronologique, où chaque protagoniste allait avoir 20 secondes pour qu’on avance année après année pour que chacun porte un message reformulé par le montage. Cela n’aurait pas été du tout le projet formel du métrage.

Toutefois, il y avait quand même cette question de « quid de l’histoire » et notamment de ce récit sur la période Khmer rouge qui, à l’écriture, était beaucoup moins importante. Ceci était lié au fait que je ne connaissais pas la question quand je suis allé au Cambodge, parce que je suppose que le poids du trauma des générations a fait que j’avais du mal à me plonger dedans. Je partais donc avec peu de connaissances. Il y avait aussi une part de pudeur, je me disais : « Non, le film n’est pas sur les Khmer rouges mais plutôt sur le cinéma cambodgien perdu de cette époque ». Or, en réalité, même si le régime était la toile de fond, c’était aussi quelque part le sujet du film. Le montage nous a appris qu’il fallait avoir le courage de montrer aussi cela, ce trou noir d’attraction que constituait cette partie sur le génocide et les récits qui allaient avec. D’autant que ceux-ci tenaient énormément à cœur aux personnages principaux qui voulaient raconter comment ils avaient vécu cette période. Il fallait nous respecter cette volonté mais également assumer le fait que le film était aussi sur ce sujet. À partir de toutes ces réflexions, qui ont mis du temps à émerger, cette structure est née, avec le monteur Laurent Leveneur. C’est comme si le film était une sorte de train vers la tragédie d’un pays et que le long métrage au départ de la démarche essayait de l’éviter en faisant des petits sauts, une promenade faussement heureuse et joyeuse, parce que c’est vrai qu’on y racontait l’insouciance des années 60 et l’enthousiasme des jeunes de 20 ans qui commencaient à faire des films, avec cette conscience de l’arrivée mais en voulant l’éviter un peu naïvement. Au bout d’une heure de film, l’aspiration est trop forte, ce poids du train de l’histoire est plus fort que nous, il faut monter dans le train pour aller jusqu’au bout. Il y a une demi-heure du film qui traite presque uniquement des Khmer rouges, qu’on en oublie presque la thématique du cinéma qui ne reste qu’en filigrane, alors qu’au début c’était l’inverse.

Ly You Sreang finit le récit en faisant le raccord absolu de 1975, sa fuite des Khmer rouges, à 2008 en un seul plan de 10 minutes alors que ce n’était pas du tout la question au départ. Il nous permet de sortir de ce train et de replonger les pieds dans le présent. Pas se libérer car c’est un peu trop violent, mais de sentir que cette histoire que l’on ne voulait pas assumer ni prendre en charge, on peut maintenant regarder le présent, voire directement sans le filtre du passé, sans le ricochet. Le passé est toujours là comme un fantôme mais il est réapparu, d’où l’idée de filmer cette séquence du présent un peu longue des rues du Cambdoge contemporain qui se reconstruit, mais c’était pour moi le vrai aboutissement du film. C’était normal qu’on le prenne le temps d’y être.

Ton prochain film est un long métrage de fiction contemporain que vous allez tourner au Cambodge, peux-tu nous en dire un peu plus ?

Je viens de finir la première version du scénario. C’est une fiction au Cambodge que je vois comme la suite du Sommeil d’or, en mettant en scène uniquement un groupe de jeunes. C’est l’opposé du Sommeil d’or mais en même temps les jeunes ont une place importante dans Le Sommeil d’or, progressive et évolutive qui se concrétise par la séquence de tournage dont on a parlé tout à l’heure. Cela m’intéresse de raconter une histoire de la jeunesse contemporaine. C’est une histoire d’amitié, de classe sociale et qui s’intéresse plus particulièrement à cette classe moyenne émergente que j’ai beaucoup fréquentée personnellement quand j’étais au Cambodge. Des jeunes qui ont une soif immense de mondialisation, de modernité, d’entertainment, de divertissement lié à la transformation industrielle et économique du pays, à Internet qui fait que les modes de vie de nos voisins (Thaïlande, Corée du Sud, etc.) créent de nombreux désirs, alors que la réalité est tout autre. Si on arrive à le financer, j’espère qu’on pourra le tourner d’ici la fin de l’année prochaine.

Quel est l’état du cinéma cambodgien aujourd’hui ?

Il y a trop peu de films produits par an, de l’ordre de 3 à 5 maximum qui sortent en salles. Il n’y a pas d’école de cinéma ni de subventions publiques pour produire les films et très peu de cinéastes. Rithy Panh est le seul cinéaste cambodgien reconnu internationalement. Ceci étant dit, pour ce que j’en ai vu quand j’étais sur place, je reste très optimiste sur l’avenir pour plusieurs raisons dont la principale est le nombre d’initiatives et de projets qui sont lancés par les organisateurs sur place pour reconstruire pas à pas, dans un projet à long terme, le cinéma cambodgien, notamment la Cambodia Film Commission. Créée en 2009, elle essaie également d’attirer les tournages étrangers à tourner au Cambodge pour faire un transfert de compétences avec les techniciens locaux, mener des ateliers de formation à l’image, au son et même à la réalisation documentaire, ce dernier ayant été organisé par Rithy Panh qui est également la personne à l’idée de la création de cette Commission du Film cambodgien. Grâce à cet atelier, il a révélé une bonne demi-douzaine de jeunes cinéastes cambdogiens qui font maintenant leur premier documentaire/long métrage. Il y a aussi le groupe Kon Khmer Koun Khmer que je connais bien, il y a des gens talentueux à l’intérieur qui essaient d’apprendre par eux-mêmes et dès qu’il y a des ateliers. Il faut qu’il y ait un support et un soutien public, une politique qui vienne accompagner ces initiatives. Néanmoins, les choses vont dans le bon sens, et je reste persuadé que dans les années qui viennent, et même si cela prendra du temps, on pourra voir de plus en plus de jeunes cinéastes cambodgiens émergés au moins dans les festivals internationaux, peut-être un peu plus dans le documentaire pour l’instant par rapport à l’héritage de Rithy Panh avec son action sur place et aussi pour une simple question de moyen financier et technique. J’espère également petit à petit un cinéma de fiction qui va revenir en gros plan.

Nous demandons à chaque réalisateur que nous rencontrons de nous parler d’une scène d’un film qui les a particulièrement touché, fasciné, marqué et de nous la décrire en nous expliquant pourquoi.

Peux-tu nous parler de ce qui serait ton moment de cinéma ?

La fin de La Jeune Fille de l’eau de Shyamalan. Je ne l’ai vu qu’une seule fois et je ne le reverrai jamais. Parfois, il y a des films qu’il ne faut voir qu’une seule fois. On le voit d’ailleurs très bien dans Le Sommeil d’or quand les protagonistes nous raconte leurs films préférés qu’ils n’ont pas vu depuis 40 ans. C’est beau de rester fidèle à cette impression de la première fois. On imagine bien que ces films cambodgiens ne sont pas à la hauteur, pour nous cinéastes français, mais peu importe, car l’impression du film se fait dans la subjectivité du spectateur de l’époque, le métrage se met à la hauteur de ce souvenir qui est superbe. Cela étant dit, il y a certains films cambodgiens qui étaient absolument magnifiques.

Pour La Jeune Fille de l’eau, tout le long du film, l’esthétique est un peu déceptif. On parle de croyances tout le temps. Paul Giamatti finit par se convaincre que des aigles vont descendre du ciel pour venir récupérer la jeune fille Story. Il y a cette sorte de mythe qui va arriver et la question est : est-ce réel ou de la mythomanie ? Le personnage a envie d’y croire comme le but du réalisateur est de croire en la fiction comme il a cru au cinéma qui a été presque le principe fondateur de sa vie. Dans ses précédents films comme Le Village, la mise en scène et la majestuosité des lieux nous poussent tout de suite à l’adhésion à la croyance. La Jeune Fille de l’eau, c’est le contraire. Il a l’audace de nous mettre dans un pavillon résidentiel très « série américaine » où tout est un peu ridicule. On y croit tout simplement pas et la question de la croyance est d’autant plus forte. Si tu veux croire, c’est que tu le veux vraiment, un peu comme le I want to believe de X-Files. C’est mettre à l’épreuve dans ce film, que beaucoup de monde a détesté, cette croyance, avec cette dichotomie entre les personnes qui ont envie de croire et les autres. À un moment donné, tous les signes portent à croire qu’il n’y a rien à croire et que si on a envie d’y croire, c’est que l’on veut se faire la mythologie de la croyance. Et soudain, le film récompense ce noyau d’irrédictibles dans lequel se reconnaît le réalisateur. Ils y croient tellement fort que la communauté se soude autour de cette croyance irrationnelle et complètement folle. Au final, le mythe arrive bel et bien. J’en ai des souvenirs vraiment très émus et très flous : l’apparition d’un Dieu singe et l’aigle arrivant pour emporter Story, la prophétie se réalise avec ce déchirement esthétique.

La fin du Sommeil d’or est complètement calquée sur cela. Toute la conception du film, on l’a construite avec cette idée. Les films ont disparu, on tourne autour, ils sont absents. Le film pourrait se lire comme un rituel d’invocation, on a tellement envie qu’ils n’aient pas disparu qu’ils apparaissent finalement.

Un dernier mot pour les lecteurs d’East Asia ?

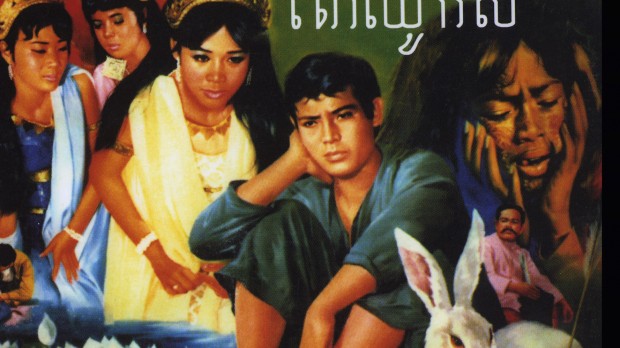

Pendant le tournage, on avait à notre disposition une trentaine de films de très mauvaise qualité sur les 400 films qui avaient été produits à l’époque. Depuis que Le Sommeil d’or a été diffusé à Berlin en février dernier, on a essayé de retrouver de vraies copies originales à montrer, ce que je ne pensais pas possible à l’époque. Finalement, on y est arrivés. On a désormais accès à une poignée de films dont trois que l’on a pu montrer : Twelve Sisters de Ly Bun Yim, une copie de 35mm qui dormait depuis 15 ans à côté de Los Angeles, et deux films de Ty Lyn Kum qui est un très grand cinéaste cambodgien, parti au Canada avec 6 de ses 9 films en 16mm figurant chacun parmi les plus gros succès du cinéma cambodgien. On a montré The Snake Man (L’Homme-Serpent / Puos Keng Kang, 1972) qui est le plus gros succès commercial de l’époque au Cambodge et Peov Chouk Sor (1967), les deux avec Dy Saveth. Ce sont des films magnifiques que le public berlinois a vraiment apprécié. Mon rêve serait de monter un projet pour numériser correctement ces films, éventuellement refaire une copie, et s’aider du succès du Sommeil d’or dans les festival internationaux pour montrer ces films dans ces mêmes festivals.

Propos recueillis à Paris le 17/09/2012 par Victor Lopez (interview) et Julien Thialon (photos, vidéo et retranscription).

Le Sommeil d’or de Davy Chou, à voir en salles depuis le 19/09/2012.

Suivre

Suivre