Auteur de 400 petits films, souvent révolutionnaires, Ogino Shigeji (1899-1991) a été l’un des premiers cinéastes japonais indépendants, et un promoteur des réalisateurs de films amateurs au Japon à l’époque du muet. Avec une caméra et des « trucs », il a fait œuvre d’une volonté créative exaltée. Dans le cadre de la carte blanche à la National Film Archive of Japan, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé propose, en octobre 2025, 2 séances d’un programme de 9 courts-métrages de ce réalisateur de l’ère du muet et d’animation.

L’échantillon d’une œuvre riche

En son temps, Ogino Shigeji a reçu de nombreux prix de par le monde pour ses courts-métrages étonnants. S’adonnant principalement à l’animation expérimentale, mais aussi au documentaire, son travail trace toutes les possibilités  du médium cinéma, celui que l’on peut tenter de faire chez soi dans un atelier personnel, en dehors des grosses structures. La National Film Archive of Japan a choisi les 9 films décrits ci-après dans le cadre de sa carte blanche accordée par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

du médium cinéma, celui que l’on peut tenter de faire chez soi dans un atelier personnel, en dehors des grosses structures. La National Film Archive of Japan a choisi les 9 films décrits ci-après dans le cadre de sa carte blanche accordée par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

Ginza Shinkei (1929, 15 min)

Ce documentaire filme le quartier de Ginza, en 1929, à une époque où Tokyo n’était pas la mégalopole massive telle qu’on la connaît maintenant. Ogino montre des tranches de vie illustratives somme toute classiques qui ont pour principal intérêt de servir de document à propos d’une époque et d’une population. On peut rapprocher ce travail de celui des premiers cinéastes amateurs taïwanais, dans les années 1920-1930, récemment restaurés et mis en avant par les instances culturelles taïwanaises. Il s’agit de la preuve que le cinéma indépendant débute souvent dans le documentaire, qui permet grâce à une simple caméra de capter les images qui nous entourent en premier.

Detective Felix in Trouble (1932, 10 min)

Animation en volume avec des jouets, en premier lieu une figurine articulée de Félix le chat, Ogino crée une histoire comme un enfant le ferait en jouant. Ici, Félix est un détective auquel fait appel une petite fille pour retrouver ses chaussures, volées par un chien. Il ne faut pas y voir un scénario trop naïf, il s’agit réellement d’un jeu d’enfant mis en film, et cela rend ce court mignon et charmant.

?/Rhythmic Triangles/Fighting Cards (1932, 4 min)

Authentique essai expérimental, ce court montre la danse de formes liées aux jeux de cartes (pique, trèfle, carreau, cœur), qui se mêlent et se mangent. Ce film est parfait pour être inséré en tant qu’effet de style, au milieu d’autres comme ici, pour constater la variété des expérimentations de son auteur, qui ne serait évoquée que de manière trop légère toute seule.

A Day after a Hundred Year (1933, 11 min)

Sans doute le court le plus scénarisé et le plus avant-gardiste de cette sélection, A Day after a Hundred Year évoque Ogino tombé à la guerre à venir (ce qui témoigne de l’atmosphère des années 1930 et à quel point ce film est prophétique) et son esprit projeté 100 ans plus tard, où il rencontre son descendant qui lui montre le futur de 2035. Mêlant animation et prises de vues réelles, le scénario de ce film est écrit de manière très efficace et se révèle saisissant jusqu’à la toute fin.

Propagate (1935, 4 min)

À partir uniquement de formes géométriques noires et blanches, Ogino illustre la pollinisation des fleurs d’une manière élégante et stylisée. Propagate est une nouvelle illustration de la capacité créatrice du cinéaste, qui à partir d’éléments d’une grande simplicité formelle propose une véritable danse des images, en seulement quatre minutes.

Rythm (1935, 3 min)

La couleur existe depuis tôt dans le cinéma. On estime que The Toll of the Sea (1922), avec Anna May Wong, est le premier à utiliser une technologie majeure de colorisation. Elle demeure toutefois rare pendant les deux décennies à venir, jusqu’à Carmen revient au pays de Kinoshita Keisuke en 1951 pour le Japon, considéré comme le premier long-métrage couleurs japonais. Ogino utilise la couleur au moins dès 1935 avec Rythm, qui consiste en des formes circulantes ressemblant à des tuyaux. Un pur exercice de style qui fait ressentir les matières, les formes et les couleurs.

AN EXPRESSION (1935, 3 min)

Ce métrage consiste en un autre exercice de style lié aux formes géométriques, principalement triangulaires et rectangulaires, qui complète parfaitement un programme de ce type.

Agar (1936, 16 min)

Deuxième documentaire de la fournée, Agar revient sur la production du produit de ce nom, à partir d’algues, et suit la cueillette d’algues par les pêcheuses jusqu’à son utilisation dans l’industrie et dans l’alimentation. On pense au court documentaire Ikebana de Teshigahara Hiroshi, produit dans les années 1950, qui expose également une technique traditionnelle purement japonaise. Ce court apporte satisfaction au spectateur d’un point de vue esthétique de par l’utilisation (discrète) de la couleur et le focus sur l’aspect « matière » du produit, qui passe par d’innombrables états qu’on aurait presque envie de toucher.

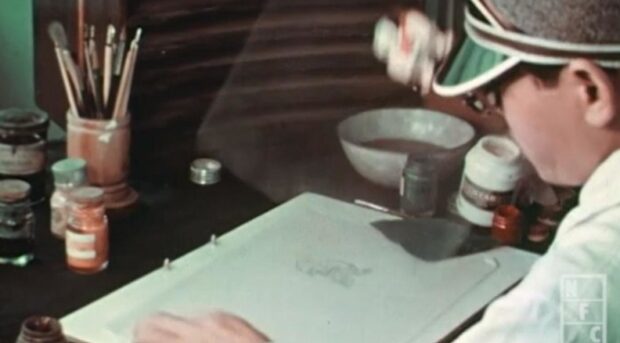

The Making of a Color Animation (1937, 5 min)

Making-of du film d’animation Katsura-hime d’Ofuji Noburo, ce documentaire explique précisément et plaisamment comme réaliser un dessin animé, à l’aide de celluloïds et de beaucoup d’effets colorés, tout en apercevant une bonne partie du cartoon ainsi créé. On pense lointainement à Rabbit Rampage, un cartoon de Chuck Jones de 1955 montrant Bugs Bunny malmené par son dessinateur et faisant ainsi imaginer au public peu averti ce qui se trame sur la table à dessin avant d’assister au dessin animé terminé !

Revoir Ogino aujourd’hui

Les comparaisons faites avec d’autres films dans les descriptions ci-dessus, souvent postérieures à lui, nous amènent à comprendre qu’Ogino était à l’avant-garde des ambitions du médium cinématographique, à une époque où elles achevaient d’être définies. Ses travaux dans l’expérimental, composés d’animation de formes géométriques, témoignent d’un savoir-faire personnel et d’une inspiration créative particulièrement marquée, autant qu’un goût pour l’évolution de la technologique filmique. Par ailleurs, l’écart d’ampleur de l’intention entre les deux documentaires présents dans ce programme, est grande : alors que Ginza Shinkei se veut être une pure documentation d’un lieu et du peuple qui l’habite, de manière noble mais tout à fait classique et courante, Agar utilise et s’intéresse à un item particulier (qui découle de toute une chaîne de transformation) pour nous proposer une aventure esthétique. Le procédé artisanal décrit devient l’opportunité de nous montrer la mer, des motifs répétés (les morceaux d’agar dans leur carreau), le gel et le dégel d’une substance… L’entreprise évoque les vidéos du web montrant des matières pétries ou coupées, 100 ans avant leur propagation massive, tout en n’occultant pas l’aspect instructif et savant de la chose.

Les fictions, quant à elles, sont extrêmement variées en termes d’intrigues et de style et leur étude dans le cadre de la filmographie d’Ogino permet d’imaginer, une nouvelle fois, la taille de la dimension créative de leur auteur. En profitant de son matériel réduit et du choix du court-métrage, Ogino a pu s’investir dans de nombreux essais, en faisant apparaître une grande généralisation d’artiste. Pendant que Detective Felix peut faire office d’exemple à la jeunesse, qu’avec une caméra, on peut filmer ses propres jouer et composer une histoire à présenter à un public, A Day after a Hundred Year déploie la puissance d’un artiste qui a compris son époque et capturé de nombreux artefacts à digérer pour créer – l’imagerie de science-fiction en premier lieu. Notons qu’A Day after a Hundred Year prédit non seulement un contexte de guerre en 1942, 10 ans auparavant, mais décrit des éléments de technologies qui semblent, à la vue de ce qu’il existait dans la fiction des années 1920, extrêmement avant-gardistes et faisant arborer à Ogino une acuité conséquente sur le présent et l’anticipation de l’avenir.

L’œuvre d’Ogino Shigeji est une belle redécouverte, qui semble aussi importante dans l’étude du cinéma indépendant que dans la grande histoire de l’animation japonaise.

Maxime Bauer

9 courts-métrages d’Ogino Shigeji. Projeté à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dans le cadre de la carte blanche proposée au NFAJ.

Suivre

Suivre