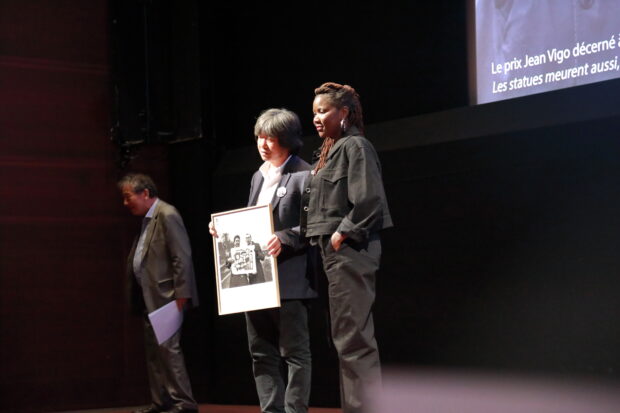

Lors de la cérémonie du Prix Jean Vigo 2025, ce lundi 7 juillet à la cinémathèque, Wang Bing a reçu le Vigo d’honneur des mains d’Alice Diop. L’occasion de le rencontrer brièvement alors que le troisième volet de Jeunesse a rejoint nos écrans.

Bonjour, félicitations pour ce prix. Dans le discours qu’a fait Alice Diop en vous le remettant, elle a cité un texte de Jean Vigo dans lequel il parle de son travail comme un « point de vue documenté » et de l’importance de remettre l’être humain au centre du travail documentaire pour « révéler l’esprit d’une communauté » ; vous avez évoqué votre travail comme une volonté de créer « une rétrospective de la vie de chacun » : situez-vous votre travail dans la continuité de celui de Jean Vigo ou avez-vous des nuances à adresser à son approche ?

Oui, je me reconnais tout à fait dans son discours. Le cinéma chinois dans son ensemble est sous le contrôle d’un système idéologique qui se manifeste à deux niveaux : il concerne le système de production mais a aussi un impact sur le langage cinématographique lui-même. Personnellement, quand j’ai commencé à filmer, je voulais utiliser mon propre langage lors du tournage de mes films, et je n’aurais pas pu le faire en filmant des films de fiction. C’est plus facile de passer par le documentaire, parce qu’on peut rentrer directement dans la vie de tous ces gens ordinaires. Ce n’est pas que je n’ai pas choisi des personnages : des gens ont accepté que je les filme et ils sont devenus des personnages dans mes documentaires. Ce n’est pas toujours un choix a priori, c’est une affaire de rencontres : je tombe sur des gens et c’est ce qui me donne envie de les filmer. Chaque individu est un personnage potentiel et en filmant beaucoup de personnages, on finit par vraiment s’approcher d’une réalité du pays.

Vous êtes un habitué des projets fleuves, soit en un seul bloc, soit subdivisés en plusieurs parties, mais vous avez aussi fait des films plus courts et plus stylisés, comme par exemple Man in Black qui avait été montré au Festival Allers-Retours il y a deux ans. Est-ce qu’un des deux modes de travail est plus agréable pour vous, ou est-ce que c’est toujours le sujet qui dicte la forme?

Cela dépend beaucoup de ce qu’on a filmé et des personnes rencontrées. Je n’ai pas une préférence pour un format plutôt qu’un autre, mais en fonction de ce qu’on a filmé, le format se présente parfois tout seul, par exemple A l’Ouest des rails. Vu le nombre de personnages et l’ampleur des sujets à traiter, j’étais amené à utiliser un format long. Si on prend l’exemple des Âmes mortes qui dure plus de 8h, il serait impossible de condenser le nombre de personnes concernées et de résumer le sujet pour en faire une forme courte. Mon projet était de faire des Âmes mortes un unique film de 9h. Mais quand on a fini la première partie qui faisait déjà 8h20, on s’est rendu compte qu’on ne pourrait jamais tout faire tenir en un seul film. Ce que nous avons sorti n’est que la première partie, il nous en reste encore deux autres. Ce n’est pas toujours une décision en amont d’opter pour une longue durée, mais parfois la durée qu’on a envisagée s’avère absolument insuffisante pour la narration.

Vous voulez dire qu’il y aura deux suites aux Âmes mortes?

Effectivement, et il y a des chances que la deuxième partie soit plus longue que la première. C’est le même cas que pour Jeunesse. Au moment du tournage du film, nous n’avions pas envisagé d’en faire trois parties. En 2021, je l’imaginais en deux parties. Et au moment du montage on s’est rendu compte que c’était impossible de tout faire tenir en deux parties, que nous avions besoin de trois parties pour tout intégrer. En fait, si on arrive à trois parties, c’est que l’on n’aurait pas pu tout faire tenir en une seule partie.

Est-ce que ça vous permet aussi de retravailler sur la cohérence de chaque partie en tant que telle ?

Oui, on essaye de donner une cohérence à chaque partie puisqu’on perd la cohérence qu’aurait eu une seule partie. On décide du format en travaillant, ce n’est qu’à la fin qu’on le connaît. J’ai également fait des films de 2h30 ou même d’1h30 et j’aime beaucoup faire ce genre de formats aussi. Il y a très peu d’œuvres, finalement, sur la réalité sociale en Chine. Les documentaires produits par les télévisions d’État ne s’intéressent pas vraiment aux populations et des thèmes sensibles comme la campagne contre les droitistes des Âmes mortes, ce sont des thèmes qui n’existent absolument pas dans les documentaires officiels, ce qui me laisse un immense espace à combler pour tenter d’expliquer tout ce qu’il s’est passé.

Avez-vous d’autres projets en cours ? On sait que vous avez tendance à avoir plusieurs projets en développement en même temps, et que vous vous intéressez autant au passé qu’au présent. Avez-vous une direction qui vous tente plus, actuellement ? Vous avez évoqué la fiction tout à l’heure, seriez-vous intéressé par vous y replonger, ou considérez-vous que vos centres d’intérêts se prêtent mieux au documentaire ?

Pour le moment, le projet prioritaire est la mise en place de ces deux dernières parties des Âmes mortes. J’ai aussi des idées de fiction, mais j’en suis pour le moment à l’élaboration des scenarii…

Entretien réalisé à la Cinémathèque Française le 7 juillet 2025 par Florent Dichy.

Remerciements à Jean-Paul Tchang pour la traduction, et au prix Jean Vigo et à l’Agence Valeur Absolue

Suivre

Suivre