Alors que Kurosawa Kiyoshi était l’invité d’honneur du festival Toute la mémoire du monde à La Cinémathèque française, on revient sur son film atypique Licence to Live, qui rétrospectivement anticipe son virage récent et brillant vers le mélodrame.

Yutaka Yoshii sort d’un coma qui a duré dix ans. Il a aujourd’hui vingt-quatre ans et se retrouve dans un monde qui a considérablement changé. Sa famille a éclaté, ses parents ont divorcé tandis que sa sœur revient tout juste des Etats-Unis. La maison familiale qui était un hôtel ranch est devenue une sorte de pisciculture tenue par le très peu conformiste Fujimori, un ami du père. Yutaka aimerait rouvrir le ranch. Il s’aperçoit bien vite que c’est un rêve d’enfance qui ne pourra pas se réaliser.

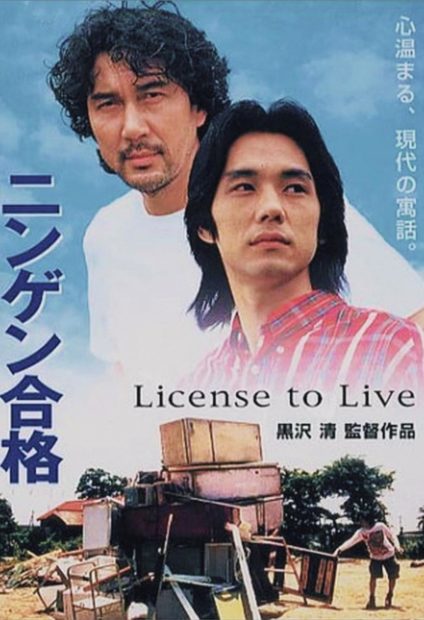

Licence to Live est un film qui au premier abord semble un peu à part à ce stade de la carrière de Kurosawa Kiyoshi. Il sort après la sensation Cure (1997) qui l’installe en tant que maître du thriller, et précède Charisma (1999), Seance (2000) ou encore Kaïro (2001) qui confirmeront ce statut. On en semble bien éloigné ici avec ce mélodrame introspectif nous dépeignant le retour à la vie de Yutaka (Nishijima Hidetoshi), jeune homme de 24 ans se réveillant après avoir passé dix ans dans le coma. On s’attendrait logiquement à des retrouvailles familiales heureuses pour le personnage mais il ne trouvera que Fujimori (Yakusho Koji), un vieil ami de son père (Sugata Shun) pour l’accueillir et le loger. Les grands films d’angoisse de Kurosawa articulent le suspense et définissent la menace (surnaturelle ou non) comme une matérialisation métaphorique de maux existentiels. Dès lors, l’approche formelle de Kurosawa reste dans la continuité de ses films à suspense, toujours au service du mal-être de son héros.

Yutaka est resté l’adolescent de 14 ans du moment de son accident, même si habitant un corps désormais adulte. Ses réactions vives, inattendues et parfois brutales face aux évènements provoquent ainsi un décalage semblable aux dérapages violents des quidams sous emprises de Cure. La différence est que Kurosawa troque ici la sidération inquiète pour l’absurde à travers les attitudes d’homme-enfant de Yutaka, notamment l’hilarante scène où il s’en prend au propriétaire du cheval qu’il avait recueilli. Cela marche aussi dans l’attitude des autres envers lui comme lorsque Fujimori, las de ses facéties, lui administre ponctuellement un coup de pied aux fesses, attitude spontanée envers l’ado qu’il est intérieurement mais à l’image saugrenue en voyant un adulte subir pareille punition. Tout au long du récit, Yutaka court après une cellule familiale éclatée qu’il tente en vain de reconstituer. Il ne sait pas où se trouve sa mère (Lily), son père le quitte à peine retrouvé et sa sœur (Aso Kumiko) ne renoue contact que dans la perspective de partager les gains de vente potentiels de la maison familiale.

Dès lors, l’imagerie spectrale chère à Kurosawa va se rattacher aux membres démissionnaires de cette famille. Lors d’une scène où Yutaka se réveille et voit son père le veiller avant son départ, ce dernier est représenté dans une composition de plan isolée et une photo de Hayashi Junichiro aux teintes flottantes comme s’il s’agissait d’un fantôme – anticipant les apparitions les plus terrifiantes de Kaïro qui fonctionneront sur ce motif. Lors des retrouvailles avec la sœur, Kurosawa use par moment du cadre dans le cadre ainsi que du hors-champ pour signifier leur schisme, mais là aussi cela correspond à certains mécanismes de terreur vus dans Cure qui laissaient le spectateur dans l’incertitude. Cette absence de socle intime donne à son existence une nature intangible qui justifie cette illustration de l’absence/présence de sa famille, le faisant en définitive se questionner sur la nature rêvée de son quotidien. Même certains éléments du scénario explorent de manière sous-jacente des peurs typiques du Japon des années 90 comme les sectes lorsque l’on découvrira plus avant la situation du père.

Kurosawa se montre cohérent tout en mettant son style au service d’une émotion différente, bien aidé par la très touchante prestation de Nishijima Hidetoshi. Sa candeur maladroite n’est pas sans évoquer un Kaneshiro Takeshi, que le réalisateur tire vers une émotion silencieuse ou le gag surprenant ravivant l’espièglerie enfantine tel ce moment où il va dévaliser la librairie manga de son adolescence. Le ranch qu’il cherche à ouvrir est un moyen de prolonger cette enfance, de recréer un cocon ludique et innocent qu’il a perdu. Mais la prise avec une existence normale et les années perdues semble trop difficile, à l’image de sa némésis inattendue, à savoir Murota (Osugi Ren), l’homme qui l’a renversé et jamais remis de la culpabilité de ce drame. Un très joli film qui préfigure l’évolution plus tardive de Kurosawa vers le pur mélodrame intimiste et dénué de suspense avec des films comme Tokyo Sonata (2008), Shokuzai (2012), Vers l’autre rive (2016) ou le récent Les Amants sacrifiés (2021).

Justin Kwedi

Licence to Live de Kurosawa Kiyoshi. 1998. Japon. Disponible en DVD chez Arte Editions.

Suivre

Suivre