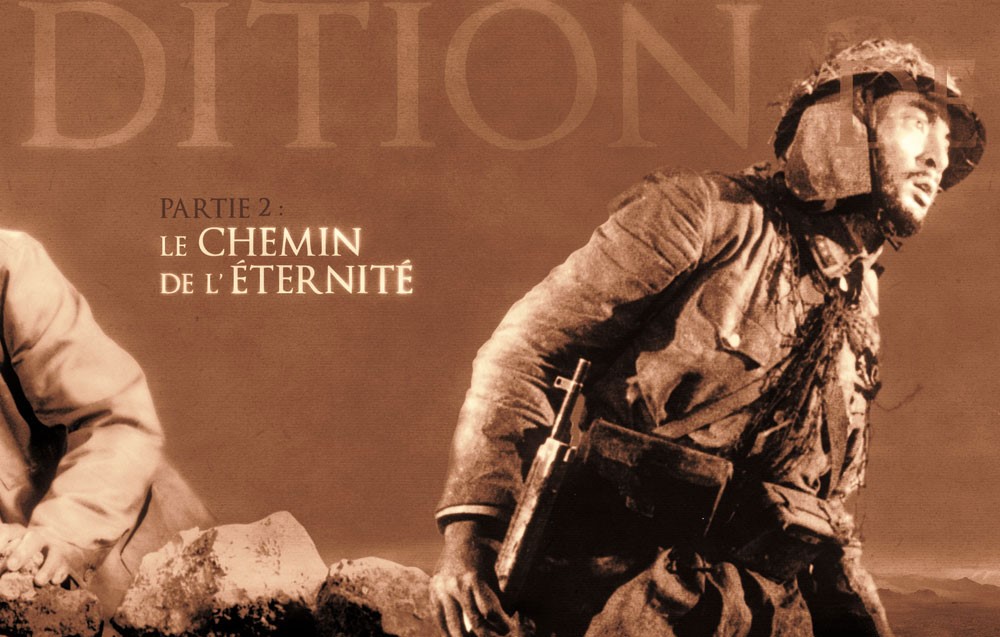

A la suite d’un premier opus nous plongeant dans l’horreur et l’ignominie des camps de travail japonais, Kobayashi Masaki réitère et pousse le vice plus loin encore. Pour rappel, La Condition de l’homme est une fresque de guerre ciselée en trois parties : Partie I : Il n’y a pas de plus grand amour (1959) ; Partie II : Le Chemin de l’éternité (1959) ; Partie 3 : La Prière du soldat (1961). Cette monumentale trilogie humaniste est désormais visible sur Mubi. Chronique d’un cauchemar que l’on aurait préféré chimère, La Condition de l’homme II : Le Chemin de l’éternité.

Les multiples révoltes de Kaji envers l’autorité tyrannique du camp de travail lui ont valu le triste sort d’être mobilisé au sein de l’armée impériale japonaise. Tant bien que mal s’est-il battu pour les droits de l’homme, il ne quitte l’enfer des prisonniers chinois que pour en affronter d’autres, loin de son épouse Michiko. Nous sommes au crépuscule de la guerre, dans les terres désolées de la Mandchourie du Nord. Notre héros sera cette fois-ci mis à rude épreuve par les impitoyables camps d’entraînement et la crainte perpétuelle du front, où plus de soldats tombent que partout ailleurs dans l’Empire.

De la même manière que s’ouvrait le premier volet de La Condition de l’homme, une neige aux allures de cendre inonde la nuit. Il fait -32°c, les soldats s’entraînent sans relâche. Dans ce nouvel environnement aussi implacable que rigoureux, il règne pourtant un air de déjà-vu. Nous ne sommes plus dans les camps de travaux forcés du Sud, mais bien à l’orée du front, où le jeune Kaji, fidèle à lui-même et davantage préoccupé par ses valeurs de dignité que par la réussite de sa division, va devoir prendre ses marques face à l’autoritarisme martial.

Il incombe à ce personnage que nous avons appris à aimer le devoir de ne jamais se soustraire au mal, en dépit de la foudre commutant l’orage du premier film. Mais cette évidence se confronte à la même perversion qui révolta Kaji par le passé. « Le coupable, c’est l’armée » dira-t-il, croyant encore en sa posture d’humble et digne pacifiste. Les soldats dansent, rient, chantent, n’obstruent pas cette lueur d’espoir tant convoitée, mais Kobayashi ne fait que déplacer la violence en hors champ. Cette dernière n’est plus frontale, elle se mue en humiliation et en exigence. Les travellings et angles obliques du cinéaste japonais nous emmènent à l’épicentre moral de ce camp régi par la malveillance. Frêle et naïf, la nouvelle recrue Obara en paiera les frais, que le réalisateur déploie cruellement comme un portrait miroir du personnage harcelé de Baleine dans le Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. « Lâche ! », répètent-ils inlassablement sans prendre conscience de la portée d’une telle accusation pour une âme déjà meurtrie par le simple fait d’être là.

Il n’y a pas figure d’exception. L’ombre de la guerre plane sur l’armée quand elle-même est en pleine bataille intérieure. Sans aucunement nous épargner des détails les plus révoltants, Kobayashi cultive avec force les dérives et injustices qu’impliquent l’ordre dogmatique fondé sur la peur. Les anciens soldats, en service depuis plus de trois ans, martyrisent les « bleus » dont Kaji fait partie. Quand ce dernier montera en grade, gage de ses prouesses, et quand bien même gagnera-t-il le respect de ses hommes, il découvrira peu à peu qu’il devient ce qu’il a toujours redouté et méprisé du plus profond de son être. Les films de guerre historiques de son compère humaniste Kurosawa Akira – notamment Ran – résonnent sur ce tiraillement moral presque shakespearien. Caché derrière une porte comme voilant ses pénibles craintes, Kaji franchira le seuil et le point de non-retour. Les diagonales du cadre illustrent ainsi les dilemmes auxquels les personnages se confrontent.

Les notions de sacrifice et de culpabilité animeront Kaji autant qu’elles le dévoreront, car il réalisera finalement qu’elles sont indivisibles et surtout incontournables par la volonté. Face à ce gigantesque mur, Kaji comprend enfin les raisons de son idéalisme comme de la nécessité de fatalement perdre une part de son humanité pour aspirer à un monde meilleur. Les idées seules ne peuvent être synonymes de progrès, parole d’oppresseur aussi bien que d’opprimé. Chose impensable dans son développement d’Il n’y a pas de plus grand amour, on le retrouve à raisonner un humaniste : « Je ne crois pas si naïvement à l’égalité des peuples. Les Japonais ont fait du mal ». Nulle forme de diabolisation. Son rêve éperdu de réformer l’autorité dévoile peu à peu ses propres cicatrices, de si béantes plaies que quiconque aurait sombré dans la résignation. Embourbé dans la boue des marécages lorsqu’il tenta de poursuivre son ami désertant, il se raccroche à ce qu’il peut, non à sa femme Michiko, unique souvenir et symbole de ses idéaux d’antan, mais à de glaise et de la mousse. Cette souffrance intérieure, qui ronge Kaji, engage une captivante dialectique du bien et du mal avec les positions globales de l’humanisme en temps de guerre, qui finalement s’abattra sur le camp.

Une partie du film se voit consacrée à la bataille redoutée de tous. Elle sera aussi puissante que la tension de sa venue. S’exprime sans réserve l’hyper-réalisme cru si cher à Kobayashi, que la caméra immortalise au milieu des obus qui détonent, des balles qui fusent et du bruit sourd des chars d’assaut de l’ennemi écrasant la division. Nous penserons à ce plan saisissant de Kaji et d’un soldat repliés dans une tranchée, tandis qu’un tank frôle le sommet de leur casque. Bien que proche du grand spectacle américain, le contexte ausculte l’épique, comme a pu le faire City of Life and Death de Lu Chuan, ne privilégiant que l’atrocité du conflit. Toute barrière morale est rompue, mais devant l’abomination de la défaite et plus que tout de la mort, Kaji se rappelle qu’il est inutile d’offrir sa vie si précieuse pour un combat déjà perdu. Il l’a promis à Michiko. Quelques rayons de lumière illuminent alors le champ de bataille, à l’image de ce soldat tenant à une photo comme à la prunelle de ses yeux, insufflant à cette épopée cruelle une poésie aussi inestimable qu’inattendue. « Je vais survivre », hurle désespérément Kaji, mais parviendra-t-il à surmonter ses peurs peu à peu converties en actes ?

A l’instar de son prédécesseur, La Condition de l’homme II : Le Chemin de l’éternité ouvre une sombre porte dans le cœur des hommes, habité d’injustice mais également de courage. L’équilibre, la précision de son discours, l’émotion et la torture psychologique qui enveniment autant que subliment l’image font de cette deuxième partie une suite parfaite à ce que Kobayashi Masaki avait implanté au préalable. Malgré la longueur de ces films, on se surprend à ne voir le temps passer. Il reste encore une étape cruciale à franchir pour Kaji, l’ultime prière d’un soldat déchu, destitué de sa vaillance par l’horreur de la guerre. A suivre…

Richard Guerry.

La Condition de l’homme II : Le Chemin de l’éternité de Kobayashi Masaki. Japon. 1959. Disponible sur Mubi

Suivre

Suivre