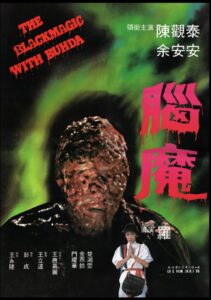

L’un des événements patrimoniaux de la 31e édition de L’Etrange Festival était la découverte de la restauration d’un étonnant montage de Black Magic with Buddha (parfois plus connu sous le nom de Nao Mo) de Lo Lieh. Destinée à l’Asie du Sud Est, cette version tente d’être respectueuse des croyances et légendes de la région, transformant le ton du film en expurgeant une bonne partie de sa dimension comique. Dans toute les versions, la trame reste la même : un homme à l’éthique douteuse rapporte d’une expédition le cerveau d’une momie et décide de forger un pacte faustien avec lui pour obtenir la richesse.

Le film semble avoir été un échec lors de sa sortie, malgré la mode des années 80 pour les films d’horreur « exotiques » à Hong Kong et il a gagné une réputation nanardesque à cause de la présence d’une version incomplète et dégradée sur les réseaux, mais il nous revient ici restauré pour pouvoir le juger à sa juste valeur (les images de cette critique proviennent de la bande annonce officielle de la restauration diffusée par les ayant-droits et permettent de constater la qualité de la nouvelle copie). Il fait partie de ces films qu’on trouve référencés sous des noms multiples, plus ou moins absurdes selon les distributeurs: The Black Magic with Buddha (avec ou sans article), Nao Mo, Le Démon du Cerveau ou même le fantaisiste et délicieusement hors sujet Black Magic with Butchery. On peut cependant noter que cette production entre Hong Kong et la Thaïlande est le seul film mené à terme de la maison de production fondée par Loh Lieh, lui-même né en Asie du Sud Est, impliqué au point de produire, réaliser et interpréter le film, et qu’il est un interprète des deux Black Magic de la Shaw Brothers, auquel le film emprunte son titre anglais. De plus, le générique de fin révèle quelques grands noms du cinéma hongkongais, qu’on est davantage habitué à rencontrer auprès de personnes célèbres que de ce genre de production, qui ont visiblement mis du cœur à l’ouvrage pour mener ce projet radical à son plein potentiel.

Le film semble avoir été un échec lors de sa sortie, malgré la mode des années 80 pour les films d’horreur « exotiques » à Hong Kong et il a gagné une réputation nanardesque à cause de la présence d’une version incomplète et dégradée sur les réseaux, mais il nous revient ici restauré pour pouvoir le juger à sa juste valeur (les images de cette critique proviennent de la bande annonce officielle de la restauration diffusée par les ayant-droits et permettent de constater la qualité de la nouvelle copie). Il fait partie de ces films qu’on trouve référencés sous des noms multiples, plus ou moins absurdes selon les distributeurs: The Black Magic with Buddha (avec ou sans article), Nao Mo, Le Démon du Cerveau ou même le fantaisiste et délicieusement hors sujet Black Magic with Butchery. On peut cependant noter que cette production entre Hong Kong et la Thaïlande est le seul film mené à terme de la maison de production fondée par Loh Lieh, lui-même né en Asie du Sud Est, impliqué au point de produire, réaliser et interpréter le film, et qu’il est un interprète des deux Black Magic de la Shaw Brothers, auquel le film emprunte son titre anglais. De plus, le générique de fin révèle quelques grands noms du cinéma hongkongais, qu’on est davantage habitué à rencontrer auprès de personnes célèbres que de ce genre de production, qui ont visiblement mis du cœur à l’ouvrage pour mener ce projet radical à son plein potentiel.

Comme beaucoup de films hongkongais du genre, il ne s’embarrasse pas de développer les enjeux et les explications pratiques : on trouve une momie, on s’empare de son cerveau, et une fois rentré en Thaïlande, on le prie pour des résultats catastrophiques. On peut d’ailleurs admirer la désinvolture du héros quant à la mort d’autrui, le personnage étant délicieusement irresponsable et profondément égoïste, une incarnation ambulante de toutes les fautes morales, ce qui permet de jouer sur la valeur exemplaire de l’héroïne qui se tourne vers le monde spirituel, non comme lui par vénalité mais pour le bien commun, même si dans une forme d’ironie tragique, elle contribue à sa façon à la catastrophe.

Il y a quelque chose de fascinant à voir un protagoniste si déterminé à faire tous les mauvais choix, sans s’arrêter alors que les conséquences sont tout de suite hyperboliques, et une héroïne choisir une voie aussi étrange pour les contrecarrer, avec l’air aussi habité que les personnages de possédés. Le personnage qui sert à résoudre l’intrigue, le vieux maître incarné par le réalisateur lui-même, est sans doute l’élément qui résiste le plus frontalement à tout choix de montage se voulant respectueux des dieux. Dès sa première scène, il interrompt une vraie scène de film d’horreur par un moment farcesque digne du slapstick. Lors de sa grande scène héroïque, il est possédé par un dieu mais ne peut s’empêcher de faire des commentaires parfois graveleux sur la situation, menaçant à chaque instant de faire basculer le film dans la Ghost Kung Fu Comedy. Singulièrement, le film mélange la dimension mystique portée par l’héroïne thaïlandaise et l’héritage cinématographique incarné par les personnages hongkongais. Lors de son climax, le grincement entre les deux traditions est utilisé de façon paradoxale, la trivialité cantonaise étant littéralement la source d’un événement tragique. C’est en quelque sorte ce qu’illustre le titre anglais avec son rapprochement oxymorique qui mélange le film d’exploitation et la dimension spirituelle.

Comme le veut le genre, les personnages sont archétypaux et davantage des outils du récit que des personnages à part entière, mais les acteurs se tirent suffisamment bien de leur partition, en ayant l’air d’habiter leurs rôles pour qu’on l’accepte facilement. Ce qui posera le plus de problème à un public cynique, malgré l’efficacité des effets spéciaux pour ce genre de production, est l’antagoniste lui-même, le cerveau mangeur de cerveaux. Il semble bien être une créature répertoriée dans l’imaginaire de l’Asie du Sud Est mais il détonne avec ce qu’on attend généralement d’un monstre de cinéma, malgré tous les efforts de mise en scène pour rendre sa présence inquiétante. Par contre, si on accepte l’incongruité de la créature, sa taille et son apparence singulière permettent d’offrir quelques moments d’anthologie en profitant pleinement de son potentiel de surgissement et notre incompréhension sur la façon dont il est supposé se déplacer.

Dans l’ensemble, c’est ce qui fait la singularité de ce montage, alors que le cinéma de Hong Kong nous a habitués à non seulement jouer avec les limites mais à les dépasser régulièrement, cette version essaye de rester dans le genre de l’horreur à la thaïlandaise, contenant de force une partie de sa folie, qu’on sent pourtant toujours poindre juste sous la surface.

Mais il faut toujours garder en tête que la version qui a été présentée lors du festival n’est pas le film tel que le public de Hong Kong a pu le découvrir en 1983. C’est bien une variation qui change autant que possible l’esprit du film. Elle sert d’avant-goût à la restauration de la version cantonaise que proposera Le Chat qui Fume, qui, tout en gardant les éléments horrifiques, choisit d’accentuer la dimension comique, dans des directions parfois tellement inattendues qu’on se trouve presque devant un autre film. A ce titre, il s’agit d’une véritable curiosité, l’objectif de l’éditeur étant bien sûr de nous permettre de découvrir les deux versions. Dans ce montage, le metteur en scène cherche à nous faire peur et travaille ses effets, jouant sur les points de vue pour créer la tension, sans proposer les contrepoints comiques qu’il s’autorise en cantonais pour permettre au spectateur de souffler. Les effets ont raisonnablement passé l’épreuve du temps pour l’époque et le budget. Seulement, on revient toujours au même constat, le monstre est littéralement un cerveau ambulant. Quelque chose d’irréductible se produit, certains éléments, lors de scènes horrifiques, trahissent les intentions du montage comique original, ce qui donne au film une tension étrange.

La séance était présentée par Frédéric Ambroisine, à qui on doit l’exhumation et le travail de recherche autour de ce film, qu’il espère comme une première étape dans sa démarche de transmission pour faire découvrir d’autres raretés dont il a acquis les droits, si possible dans leurs différentes versions. Il en a profité pour projeter deux scènes coupées dont la première révèle toute l’étrange inventivité de cette production, avec une convocation particulièrement désinvolte de grandes figures mythologiques asiatiques dans une scène à la fois comique et excessive, allant encore plus loin que le montage commercial C’est clairement un des cas où il sera très intéressant de comparer les différentes versions du film lors de la sortie vidéo, puisque les deux montages ont des ambitions très différentes, qui changent radicalement le sens de certains passages. C’est un film qui essaie d’être aussi fou que sincère, qui regroupe des talents inattendus dans une production qui, si elle rappelle évidemment des films comme The Boxer Omen, sorti la même année se déroulant aussi en Thaïlande, sait développer son identité propre, dans une jonction entre les traditions d’Asie du Sud Est et de Hong Kong, en assumant les deux héritages.

Florent Dichy

Black Magic with Buddha de Lo Lieh. Hong Kong/Thaïlande. 1983. Projeté lors de L’Etrange Festival 2025

Suivre

Suivre