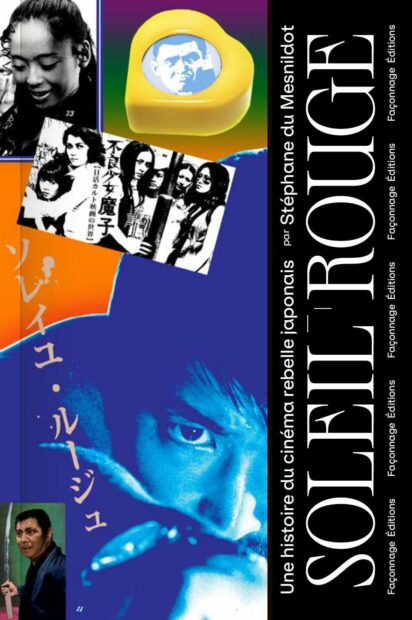

Avec Soleil Rouge – une histoire du cinéma rebelle japonais, Stéphane du Mesnildot signe un passionnant ouvrage sur une période cruciale du cinéma japonais, durant laquelle les mues socio-politiques s’entremêlent à celle d’un cinéma furieux, provocateur et engagé dans toutes ses strates.

Stéphane du Mesnildot, avec cet ouvrage passionnant, entrecroise l’étude socio-politique et l’analyse cinématographique sur une période cruciale pour le Japon, les années 60/70. L’auteur avait en quelque sorte déjà tourné autour du sujet dans ses précédents écrits, se penchant sur le destin intime et cinématographique d’Abe Sada dans Cérémonies (traitant du fait divers à l’origine du film L’Empire des sens, et de la personnalité de son « héroïne »), puis sur le socle de la société de divertissement du Japon moderne à travers la figure de L’Adolescente japonaise. Entre le Japon belliqueux et fasciste d’avant-guerre et celui en apparence aseptisé et consumériste des années 80, il y eut donc un pays agité et en crise d’identité à tous les niveaux de sa société.

Stéphane du Mesnildot dépeint un Japon en pleine schizophrénie, forcé par l’occupant américain de renoncer à la logique nationaliste et belliqueuse de ses racines politiques et sociétales, notamment en estompant le culte divin de l’empereur et en embrassant la démocratie. Cela passe par une mue vers la culture capitaliste, mais les codes sacrificiels du bushido (dont la supposée tradition s’est installée a postériori durant l’ère Meiji pour préserver une identité nationale face à l’influence de l’Occident) se transpose dans le monde de l’entreprise, dans lequel les salarymen dévoués à leur compagnie remplacent les samouraïs et les pilotes kamikazes, et les corporations se substituent au shogunat – un phénomène traité dans les satires Géants et jouets (1958) et Black Test Car (1962) de Masumura Yasuzo. L’auteur scrute ce questionnement à travers le cinéma de genre, refuge de cette idéologie dans les films de yakuzas du courant ninkyo eiga bardant les criminels d’une aura chevaleresque – dont sont dépourvus les samouraïs psychotiques ou cyniques du jidai-geki lorsque sa production sera de nouveau permise par les Américains.

A ce maintien d’une tradition qui ne dit pas son nom répondent plusieurs nouveaux courant contestataires, s’inscrivant dans la hargne d’une jeunesse engagée et nihiliste. La nouvelle vague japonaise, bien qu’initiée au départ par les studios, voit naître des œuvres de jeunes gens ayant grandi dans un pays à reconstruire, et désormais vindicatif quant à ses évolutions et ses compromissions. Stéphane du Mesnildot se montre exhaustif et pédagogue en mettant en parallèle les évènements cruciaux d’alors (les traités de sécurité de l’ANPO entre le Japon et les États-Unis, la construction de l’aéroport de Narita) et l’opposition féroce qu’ils soulèvent. Le respect d’une tradition fantasmée tout comme la destruction d’un système façonnent des personnalités (Mishima Yukio) et des groupes d’extrême droites et d’extrême gauche (les deux factions de l’armée rouge japonaise) qui se consumeront durant les années 70.

L’auteur dépeint la manière dont cela infuse le cinéma japonais de l’époque, dans son versant studio comme indépendant, et en observe les travers et les élans progressistes entremêlés dans un ensemble complexe et jamais manichéen. Les sous-genres du cinéma érotique proposent des productions allant de la putasserie phallocrate (les productions historiques de la Toei) à la vraie bienveillance et mise en lumière des marges – les transgenres du film Les Funérailles des roses de Matsumoto Toshio (1969), les travailleuses du sexe de Nuits félines à Shnjuku de Tanaka Noboru (1972).

Le cinéma d’exploitation est un véritable laboratoire thématique et formel exprimant tout et son contraire, déconstruisant les mouvements initiaux comme Fukasaku Kinji et sa vision plus crue et démythificatrice des yakuzas dans son passionnant corpus des années 70. L’ouvrage est riche, captivant, imagé dans l’écriture et l’illustration, et met en avant des œuvres et personnalités (Oshima Nagisa, Wakamatsu Koji, Ishii Takashi) plus ou moins identifiées des férus de cinéma japonais qui ne manqueront pas de susciter des envies de (re)visionnage après lecture.

Justin Kwedi.

Soleil Rouge – une histoire du cinéma rebelle japonais de Stéphane du Mesnildot. Paru chez Façonnage Editions le 12/06/2025.

Suivre

Suivre