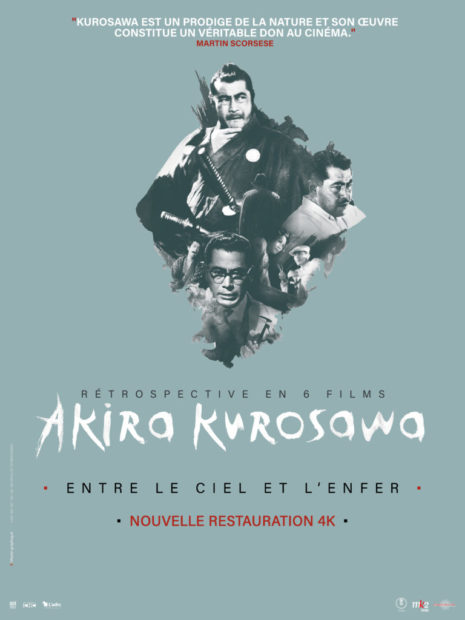

Carlotta Films ressort en salle cette semaine six classiques de Kurosawa Akira en versions restaurées 4K et 2K. On revient sur Entre le ciel et l’enfer, polar social âpre et haletant capturant les maux du Japon contemporain.

Industriel au sein d’une grande fabrique de chaussures, Kingo Gondo décide de rassembler tous ses biens afin de racheter les actions nécessaires pour devenir majoritaire. C’est à ce moment-là qu’il apprend que son fils Jun a été enlevé et qu’une rançon est exigée. Se produit alors un véritable coup de théâtre : ce n’est pas Jun mais Shin’ichi, le fils de son chauffeur, qui a été enlevé. Gondo est désormais face à un dilemme : doit-il dépenser toute sa fortune pour sauver l’enfant d’un autre ?

Après les réussites de Chien enragé (1949) et Les Salauds dorment en paix (1960), Entre le ciel et l’enfer confirme l’appétence de Kurosawa Akira pour le polar, genre lui permettant de scruter frontalement les maux du Japon contemporain. Si Chien enragé était une photographie du Japon et plus précisément du Tokyo d’après-guerre dans le versant le plus démuni du peuple, Les Salauds dorment en paix ainsi que ce Entre le ciel et l’enfer naviguent entre les hautes sphères et les bas-fonds de manière plus trouble. Kurosawa adapte ici le roman Rançon sur un thème mineur d’Ed McBain, le dixième de sa série policière du 87e District. Avant d’instaurer son postulat criminel autour du kidnapping, Kurosawa semble initialement donner sa vision du keizai shōsetsu, sous-genre littéraire puis cinématographique dépeignant par la satire et le thriller les affres du salaryman japonais. C’était une manière de dénoncer à la fois l’influence croissante du culte du profit instauré par la mentalité capitaliste de l’occupant américain, et la façon dont la mentalité japonaise s’y adaptait en en faisant un nouvel espace de soumission et fanatisme où le salaryman remplaçait les soldats/samouraïs, et l’entreprise, l’Empire ainsi que le pouvoir militaire. La scène d’ouverture montrant Gondo (Mifune Toshiro) en pleine intrigue avec d’autres cadres de leur entreprise de chaussures pour prendre le pouvoir par le jeu des parts d’actions détenues, illustre du côté des pontes le sentiment carnassier et impitoyable en place. La soif de pouvoir exprimé par les manœuvres habiles de Gondo déteint sur les quelques moments volés familiaux, quand il rabroue son épouse Reiko (Kagawa Kyoko) ou incite les enfants à se montrer impitoyables dans leur innocent jeu de gendarme et voleur.

Cette ambition inflexible est douloureusement mise à l’épreuve lorsque la manne financière chèrement acquise devant servir sa mainmise à venir sur l’entreprise est réclamée par un maître chanteur ayant enlevé son fils Jun. Le script est cependant bien plus vicieux dans l’épreuve à laquelle il soumet notre héros, puisque l’otage s’avère être Shin’Ichi, camarade de jeu de Jun et fils de son chauffeur. Le ravisseur invisible et omniscient semble presque se délecter du quiproquo, par le terrible dilemme auquel il soumet sa victime. Kurosawa Akira met en place un dispositif théâtral par lequel l’espace de l’appartement luxueux de Gondo met en scène cet impossible choix pour lui, son orgueil et individualisme l’incitant à garder son argent tandis que la morale l’enjoint à agir tel qu’il l’aurait fait si l’otage avait effectivement été son fils. Mifune Toshiro excelle à exprimer ce déchirement du personnage entre son ambition et sa morale, son individualisme et son empathie. L’aperçu glaçant de son opportunisme observé en début de film se fissure face au choix qu’il subit.

Après avoir capturé ce sentiment par l’intime et l’individu, Kurosawa étend le mal à la société japonaise entière quand nous suivrons l’enquête du tenace inspecteur Tokura (Nakadai Tatsuya). Nous avons d’un côté la réussite matérielle de Gondo qui s’effondre et le récompense bien mal de son sacrifice, tandis que de l’autre se révèle en filigrane l’identité et l’âme noire du preneur d’otage. La construction n’est pas sans rappeler celle de Chien enragé, nous faisant visiter les pans sordides des bas-fonds et de la criminalité japonaise. La différence est que le voleur d’arme du film de 1949 pouvait malgré ses crimes être vu comme une victime collatérale de l’après-guerre, ancien soldat sans repères ayant choisi la mauvaise voie. Le jeune malfrat d’Entre le ciel et l’enfer n’est animé que par la jalousie, le ressentiment et la malveillance.

Ces noirs desseins traversent le milieu professionnel médical où il se morfond, les espaces hédonistes et occidentalisés dans lesquels il se traîne, et la pure fange où il cible ses victimes, Kurosawa égalant la fameuse séquence des bidonvilles de Chien enragé (et les moments les plus glauques de L’Ange ivre (1948)) par cette plongée dans un quartier de junkies. Alors que de jeunes disciples comme Imamura Shohei (n’ayant jamais caché l’impact qu’eut L’Ange Ivre sur lui) avait placé la barre haute dans la description d’un Japon urbain sordide dans Cochons et cuirassés (1961), Kurosawa montre que les fresques historiques à succès n’ont pas altéré son regard cru sur les travers contemporains du pays. Le film est ainsi parfaitement équilibré entre suspense au cordeau (la séquence du train, la longue filature finale), brio formel (l’atmosphère nocturne du quartier des drogués, l’apparition furtive de la couleur avec cette fumée rose en guise d’indice), propos à la fois incarné et subtilement ironique.

Justin Kwedi

Entre le ciel et l’enfer de Kurosawa Akira. 1963. Japon. En salles le 21/08/2024

Suivre

Suivre