Nous avons la chance immense, lors du Festival du Film Coréen à Paris (FFCP) 2022, de nous entretenir avec l’un des piliers et l’un des initiateurs de la vague du cinéma coréen qui a submergé la cinéphilie mondiale, Im Sang-soo.

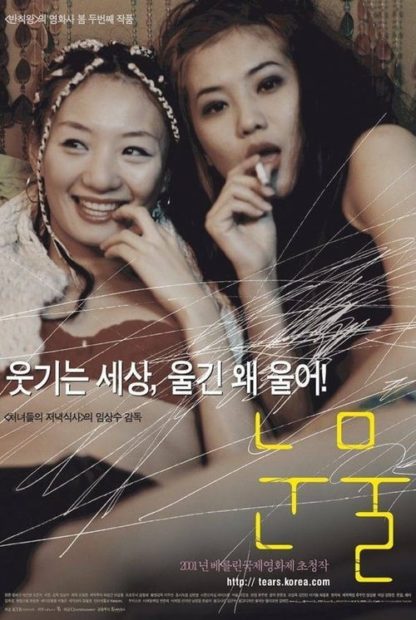

Im Sang-soo a été l’un des premiers cinéastes du Pays du Matin calme à être distribués en salles en France en 1998 avec son premier long Girls’ Night Out, petite révolution sur la place des femmes en Corée. Im Sang-soo n’aura de cesse tout au long de sa carrière d’explorer avec une réelle acuité et une ironie mordante tous les aspects socio-historiques qui ont fondé les jalons de la société coréenne contemporaine.

Vous êtes l’un des pionniers de la seconde vague du cinéma coréen. Comment en êtes-vous venu à faire du cinéma ?

Je ne sais pas si c’est vraiment la nouvelle vague, plutôt le vieille (rires !). J’ignore si c’est de la chance ou de la malchance mais je n’ai rien fait d’autre que du cinéma dans ma vie. Après le lycée, tout ce que je faisais c’était cinéma, cinéma, je ne faisais rien d’autre. Tous les soirs en m’endormant, je pensais à la suite.

Il me semble que vous aussi fait des études de sociologie ?

En fait, je réalise que mon premier film avait été sélectionné au Festival de Toronto à l’époque par une programmatrice dont je ne me souviens plus du nom ; elle avait écrit un petit texte qui disait que Im Sang-soo faisait de la sociologie à travers le cinéma et cela m’avait beaucoup plu.

De quelles manières vos études en sociologie ont-elles influencé vos films ?

Peut être que, comme les sociologues qui font des mémoires et qui sont assez barbants, je réalise des films à la place. Des films qui traitent de sociologie et de l’humain.

Votre premier long métrage Girls’ Night Out traite de la place des femmes dans la Corée en 1998. Pourquoi en tant que réalisateur homme avez-vous décidé de traiter ce sujet en premier ?

En 1998, la sexualité des femmes était un sujet qui n’était pas du traité. C’est un film que j’ai pu réaliser grâce aux expériences que j’ai eu avec mes petites-amies. Je leurs en suis d’ailleurs très reconnaissant pour toute l’inspiration qu’elles m’ont apportée.

Il y avait dans le traitement de votre film et dans la représentation sexuelle quelque chose de vraiment révolutionnaire pour l’époque. Comment y êtes-vous parvenu ? Et durant les trente années depuis la sortie du film, comment la place de la femme a-t-elle évoluée dans la société coréenne ?

Je pense qu’à l’époque comme aujourd’hui les gens couchent autant, à la différence que maintenant on s’approprie plus sa sexualité et l’on arrive à parler plus librement des conséquences. Avant, on était un peu seul dans son coin à subir les problèmes liés à notre propre sexualité. A notre époque, on en parle plus ouvertement et depuis il y a eu aussi cette déferlante #Meetoo. Et après, pour parler de sexe aujourd’hui, il ne faut pas compter sur moi, ma vie sexuelle est finie, c’est vous les jeunes qui êtes mieux à même d’en parler. (rires !)

En fait ce que j’aime bien, c’est surprendre le public, le provoquer et surpasser ses attentes, ce qu’on peut qualifier de cinéaste avant-gardiste. Je pense que c’est cela le cinéma pur, l’art pur. Quitte à gêner des gens ou à se faire des ennemis. Sur la sexualité des femmes, il y a un film français qui m’avait beaucoup choqué c’était Perfect Mothers d’Anne Fontaine.

Votre film suivant, Tears, traite des jeunes désœuvrés en Corée. Où avez-vous puisé votre inspiration et y a-t-il une part autobiographique dans ce film ?

Vous savez, ce n’est pas du tout autobiographique ; à l’école j’étais un élève modèle. Le film a été totalement ignoré lors de sa sortie en salles. Le sujet est celui de jeunes qui se rebellent et qui veulent sortir de l’emprise de leur père. Je me souviens d’une critique étrangère qui disait qu’elle était désolée d’apprendre que ce film soit passé inaperçu.

Le thème m’est venu en suivant un ami dans un bar, dans ce genre d’établissements qui recrutait de jeunes adolescents. Et donc, on pouvait voir de jeunes filles de 15 ans boire avec une clientèle d’hommes plus âgés. En sortant j’étais bourré et j’ai tout vomi, et je me suis décidé à réaliser un film sur ces jeunes. Le scénario a été écrit à la façon d’un anthropologue, puisque ces jeunes vivent tous ensemble. J’ai donc loué un petit studio dans ce quartier, pratiquement à mi-temps, et puis j’ai ouvert un petit commerce pour me lier d’amitié avec eux, et j’ai fait une sorte de reportage pour écrire le scénario.

Juste après, vous enchaînez avec Une Femme coréenne. Y avait-il une idée de dynamiter la cellule familiale coréenne de l’intérieur ?

Oui, c’est un film dans lequel on voit s’effondrer l’image du couple traditionnel, la mère et le père de la génération suivante, le couple, et celle d’après, le fils qui meurt. Avant, la société coréenne était pauvre et les gens avaient soif de démocratie et tous les activistes de cette époque, quand la démocratie est apparue, sont devenus des avocats, des membres de la classe moyenne. A un moment, ils se retrouvé sans but à accomplir, cela a laissé place à un vide, si bien qu’ils se sont réfugiés dans l’alcool et dans le sexe. C’est vraiment ce manque de but qui les a rendus comme ça.

Il y a dans vos premiers films une liberté de ton qui est assez inédite dans le cinéma coréen. Avez-vous été, durant le tournage de ces films, soutenus par vos producteurs ?

Quand j’ai écrit mon scénario d’Une Femme coréenne, j’ai eu beaucoup de chance parce que à Myung Films, il venait d’avoir un gros succès, JSA de Park Chan-wook. Myung Films est dirigé par un couple et ils n’étaient pas d’accord s’ils devaient produire mon film ou non, mais grâce à l’argent amassé, ils l’ont finalement produit.

Compte tenu de l’évolution de l’industrie du cinéma en Corée, pouvez-vous jouir d’autant de liberté artistique qu’à vos débuts ?

Vous savez, le capital par essence n’aide jamais la création artistique ; au contraire elle ne lui met que des bâtons dans les roues. Jamais ce genre de films n’est possible à financer aujourd’hui. Tous les gros capitaux contrôlent l’industrie du cinéma coréen. C’est un peu comme les studios hollywoodiens. Si un scénario est un tout petit peu différent de cette formule industrielle, ils vont le modifier pour qu’il rentre dans les cases. Il n’y a plus de liberté pour les réalisateurs actuellement.

Ensuite, vous avez réalisé deux films en totale rupture avec les précédents, qui traitent d’évènements tragiques qui ont marqué l’histoire de Corée, à savoir l’assassinat du président Park et celle du soulèvement de Gwangju. Pourquoi avoir traité ces sujets-là ?

Je pense qu’encore aujourd’hui dans l’histoire contemporaine de la Corée, le président Park Chung-hee est quelqu’un de toujours très important. Il y a beaucoup de gens contre lui et beaucoup d’autres qui l’idolâtrent comme un héros. Mais je pense qu’on a aussi besoin de le voir de manière très froide, de façon plus objective. Je me souviens du titre d’un article au moment où le film est sorti, qui disait qu’il faisait l’effet d’une bombe. A l’époque, j’ai pu le réaliser parce que je pouvais profiter de liberté ; il n’y avait pas de censure. A cause de ce film, The President’s Last Bang, je me suis fait beaucoup d’ennemis que j’ai toujours aujourd’hui. Malgré cela, je suis tout de même content parce que j’ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et que cela a été une véritable libération à le faire. Il devait être fait que ce soit par moi ou quelqu’un d’autre et je pense que c’était quelque chose de vraiment nécessaire.

Le fait de traiter des cicatrices profondes de l’histoire de Corée, est-ce une façon pour vous de mieux appréhender la société coréenne actuelle ?

Oui tout à fait. J’ai fait ces trois films, The President’s Last Bang, Le Vieux jardin et Une Femme coréenne un peu comme une trilogie de l’histoire contemporaine de Corée. Park Chung-hee, c’était en 1961 je crois, ma date de naissance. Dans les années 80, j’étais à la fac, j’avais la vingtaine et Une Femme coréenne, c’était au moment où la Corée avait réussi à accéder à la démocratie et que le pays s’était industrialisé et qu’elle a profité de sa richesse d’où a émergé la classe moyenne et la haute société. Cela a été un tournant puisque j’ai pu accéder à certaines richesses, contrairement à ce qu’était le cas avant.

Vous avez réalisé par la suite deux films qui parlent du fossé qui sépare les pauvres de la classe dominante avec, dans un premier temps, le remake du classique La Servante, et ce bien avant Parasite de Bong Joon-ho. D’après vous, pourquoi le public est-il toujours aussi fasciné par ces thèmes-là ?

Vous savez, c’est un drôle de hasard. Avec Bong Joon-ho, on a étudié dans le même département de sociologie, dans la même fac. C’est un réalisateur que je continue à observer et dont j’aime regarder les films. Lui et moi, on fait un peu figure d’exception dans le cinéma coréen, du fait que l’on traite de sujets sociologiques.

Justement, Bong joon-ho et vous, vous vous êtes tous les deux confrontés au cinéma de Kim Ki-young, vous en réalisant le remake The Housemaid et lui, une variation de La Servante avec Parasite. Quelle est sa place d’après vous dans votre cinéphilie et dans le cinéma coréen ?

Vous savez, Bong Joon-ho a toujours été un très grand et fervent admirateur de Kim Ki-young depuis qu’il est réalisateur. Sa passion est telle qu’il est venu nous rendre visite sur le tournage du remake que j’étais en train de réaliser. En revanche, je dois avouer que je ne suis pas un très grand fan de Kim Ki-young, bien que j’aie réalisé The Housemaid. Je dirais que Bong Joon-ho a réalisé sa propre version de La Servante avec Parasite.

Quel est votre moment de cinéma ?

Mon instant cinéma sont mes nuits. Avant d’être réalisateur, j’étais l’assistant réalisateur d’Im Kwon-taek, je pensais sans cesse à ce que l’on avait tourné dans la journée mais aussi à ce que l’on allait tourner le lendemain. Je me faisais mes propres scénarios dans ma tête. Et finalement, le fait d’être totalement obsédé fait que je me fais pitié.

Propos recueillis par Martin Debat à Paris le 31/10/2022 à Paris.

Remerciements à Marion Delmas et à toute l’équipe du FFCP.

Suivre

Suivre