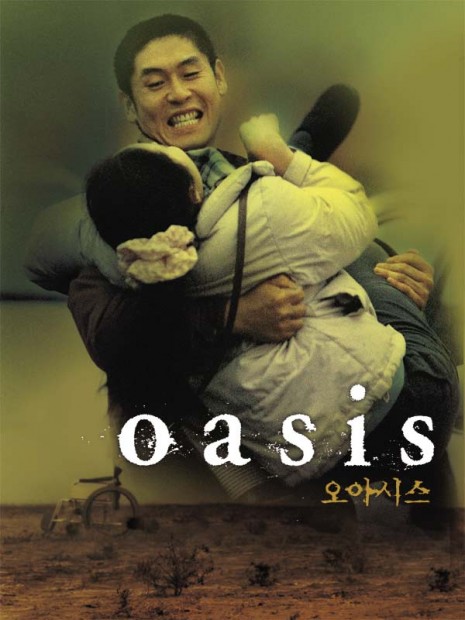

Oasis est le troisième long métrage de Lee Chang-dong, réalisateur coréen au style particulier qui allie réalisme documentaire et visions fantastiques. Au milieu des multiples films de genre sur lequel le cinéma coréen continue de se bâtir une solide réputation de par le monde viennent parfois percer des œuvres plus confidentielles, déroutantes mais sublimes. Oasis, sorti chez nous il y près de dix ans maintenant, en fait partie, et constitue sûrement l’œuvre la plus forte et la plus aboutie de Lee Chang-dong. Par Clément Pascaud.

Jong-du est un jeune trentenaire un peu nigaud qui, fraîchement sorti de prison après avoir purgé une peine pour homicide involontaire, se voit rejeter par sa famille. Livré à lui-même, il décide de rencontrer la famille de sa victime. Il y fait la rencontre de Gong-Ju, une jeune fille lourdement handicapée vivant dans l’indifférence générale et dont il tombe instantanément amoureux. Se tisse alors dans le secret une relation passionnelle entre ces deux exclus.

Il est indéniable qu’Oasis est un film intensément triste, pathétique même. Mais il est cependant assez intelligent pour ne pas s’enfermer dans les mécaniques d’un drame tire-larmes qui se contenterait de nous affliger d’un pathos spectaculaire. Pour peu que l’on sache se rendre sensible au style discret mais puissamment poétique de Lee Chang-dong, la romance tragique de Jong-du et Gong-Ju (campés respectivement par Sol Kyung-gu et une Moon So-ri bouleversante) ne nous paraît alors peut-être pas gaie, mais néanmoins lumineuse et porteuse d’espoir.

En effet, d’entrée, le tableau brossé par Lee Chang-dong s’annonce des plus sombres et l’on s’attend, pendant les deux heures que dure le film, à n’en pas finir de plonger dans le désespoir. Oasis s’ouvre sur l’errance de Jong-du à sa sortie de prison. Les séquences où on le voit déambuler de commerces en commerces, de rues en rues, s’enchaînent. Obtenir une cigarette, quémander un morceau de tofu, chacun de ces actes ne semble répondre qu’à des besoins immédiats. Bien vite, on comprend que Jong-du ne se projette vers rien, qu’il est sans avenir. Au fil de ses pérégrinations, il échoue au commissariat pour n’avoir pu payer une addition, et l’on apprend lors de sa garde à vue qu’il fit déjà de la prison pour avoir renversé et tué un homme un soir où il conduisait ivre. Un avenir plus qu’incertain et un passé trouble : voilà le portrait qui nous est fait de Jong-du d’entrée. Quant à Gong-Ju, son handicap physique est si lourd et si évident que l’on ne peut envisager son existence qu’au travers du prisme de sa souffrance.

Ainsi, dès le départ, les personnages de Jong-du et Gong-Ju semblent verrouillés dans leurs handicaps, social pour l’un, physique pour l’autre. Jong-du ne sera jamais aux yeux des autres qu’un ex-taulard incapable et immature. Quant à Gong-Ju, loin de susciter la considération que son épilepsie serait censée lui faire valoir, elle est condamnée à vivoter dans son taudis et dans l’indifférence de sa famille. Ce point de désespoir où vient s’ancrer Oasis dans ses premières minutes est d’ailleurs souligné par la mise en scène très épurée, presque froide de Lee Chang-dong qui prend son temps, pose sa caméra le temps qu’il faut pour capturer l’atmosphère du quotidien de ses deux protagonistes, et fait s’enchaîner les séquences sans artifice aucun, en silence, comme si finalement il constatait ses personnages plus qu’il ne les mettait en scène. Par cette froideur documentaire et à cause du milieu qu’il nous dépeint, Oasis prend des allures de film dit « social », ou « drame social ». Néanmoins, il s’en écarte, en ce sens que les personnages qu’il met en scène ne servent jamais de prétexte à un discours politique qui les dépasserait, ils n’ont pas de valeur d’illustration, ni ne servent à dénoncer quoique ce soit. Jong-du et Gong-Ju ont un drame à jouer, et Lee Chang-dong une romance à raconter. Certes, le film interroge, par exemple sur les possibilités de réinsertion des anciens condamnés, sur la place des handicapés en société ou sur les valeurs familiales de solidarité et de pardon. Mais il est avant tout une tragédie qui se joue entre deux êtres, et dont l’enjeu dépasse le cadre du strictement social ou du strictement politique.

C’est que Lee Chang-dong a eu l’intelligence de ne pas faire de ses personnages des archétypes, ils ne répondent à aucune figure imposée, et leur histoire ne se contente pas de dépeindre les classes, les milieux et les individus, ou d’emprunter les chemins classiques du mélodrame, à tel point d’ailleurs que l’on est parfois surpris de la tournure que prend le récit. En effet, quoi de plus improbable que Jong-du tombant instantanément amoureux de Gong-Ju malgré son handicap qui la défigure ? Quoi de plus imprévu que Gong-Ju acceptant l’invitation à diner de Jong-du, le meurtrier de son père, après que celui-ci ait en plus tenté de la violer ? Certains pourront juger ces décisions scénaristiques déconcertantes farfelues, voire arbitraires (cf. critique de Télérama). De notre côté, nous pensons qu’elles permettent de relever le récit en le dégageant de cette sorte de logique cause-conséquence inéluctable propre à tant de mélodrames, et d’autre part qu’elles donnent véritablement corps aux personnages en leur fournissant une certaine liberté d’agir et de réagir indépendamment des codes mélodramatiques et des déterminations sociales de classe, et, donc, une profondeur psychologique. En ne les soumettant pas complètement aux règles de la vraisemblance et du genre, Lee Chang-dong, paradoxalement, rend ses personnages plus crédibles et plus poignants, plus libres.

Car l’enjeu d’Oasis, c’est bien la liberté, et ici, la liberté passe par le regard. Condamné à ne rester aux yeux de la société et des siens qu’un meurtrier et un incapable, Jong-du ne peut avoir prise sur rien et d’ailleurs, il ne s’en soucie pas. Il se contente de regarder le monde tourner sans lui et affiche en permanence un sourire naïf. Et c’est pourtant de ce sourire qui lui attire tant d’ennuis que Jong-du tire son salut, car bien qu’un peu nigaud, ce sourire se révèle être la marque d’un regard intense et profond, un regard qui fulgure vers l’essentiel des êtres, des choses, et parvient à saisir leur beauté essentielle. Jong-du ne s’embarrasse pas des convenances, des apparences, c’est d’ailleurs ce qui l’exclut de la société et des siens, mais c’est aussi et surtout pour cela qu’il atteint le cœur du monde et qu’il peut s’y installer, sereinement, comme un nomade en plein désert qui aurait trouvé son oasis. C’est de ce point de vue que l’on comprend alors l’invraisemblable coup de foudre de Jong-du pour Gong-Ju. Ce qu’il voit, ce n’est pas la figure de l’handicapée, le statut de l’handicapée, ni la souffrance du handicap. Il voit une jeune femme belle, souriante et fraîche, cette « princesse aux petits pois » que Lee Chang-dong nous donne à voir dans deux séquences dont la sobriété de mise en scène vient très justement en souligner la force poétique. Ce regard de Jong-Du, c’est aussi celui de Gong-Ju, celui qui transforme les reflets d’un miroir brisé en papillons blancs, celui qui donne vie aux personnages de sa tapisserie et change son misérable taudis en oasis, celui qui fait du meurtrier de son père un beau « Général » héroïque et magicien, celui enfin qui permet à Lee Chang-dong de transfigurer ce que l’œil de la caméra capture et d’extirper Oasis d’une certaine austérité documentaire pour l’acheminer vers le symbolique, le merveilleux et le poétique. Mais le pouvoir émancipateur du regard poétique a néanmoins ses limites, il ne peut éternellement soutenir le poids du regard social, celui qui identifie, fige et conditionne. Et il ne peut dévier le récit d’Oasis de son dénouement tragique, fruit d’un malentendu, ou plutôt, d’une légèreté de vue.

Clément Pascaud.

Suivre

Suivre