Après les acclamés Highway (2012) et White Sun (2016), le réalisateur népalais Deepak Rauniyar revient cet été avec un long-métrage engagé, aux accents féministes et subversifs. Sous forme d’enquête pour enlèvement menée dans le sud du Népal, le récit se fait nécessaire réquisitoire contre les discriminations, tout autant ethniques que genrées, sans toutefois réussir à convaincre complètement. Pooja, Sir est distribué en salles par ARP Sélection.

Dans le sud du Népal, deux garçons sont enlevés. L’un vient d’un milieu social modeste, l’autre est l’héritier d’un éminent homme politique de la région, fortement critiqué par un mouvement ethnique discriminé, le mouvement Madesh. Pour résoudre l’affaire, hautement sensible, l’inspectrice Pooja Thapa est sollicitée de Katmandou. Lesbienne masc plutôt badass s’occupant de son père malade avec sa compagne, la policière est réputée pour sa discipline et son intégrité au sein d’un monde encore très majoritairement masculin. Face à l’omerta, au mépris social et l’influence délétère du politique, c’est tout son modèle de pensée qui se trouve pourtant remis en cause.

Deepak Rauniyar n’en est pas à son premier coup d’essai dans le monde du 7e art. Rappelons-le, Highway fut le premier film népalais à être projeté à la Berlinale en 2012, ce qui permis au réalisateur de devenir une figure à suivre en Occident. Avec Pooja, Sir, le cinéaste reste fidèle à ses thèmes et à ses acteurs de prédilection. On retrouve ainsi Asha Magrati (également sa femme), cette fois dans le rôle principal, ainsi que Reecha Sharma en mère éplorée et Dayahang Rai dans le rôle plus modeste de capitaine de police. Pour le fond, il est toujours question des communautés, des conflits et des pesants non-dits qui gangrènent le pays. Après avoir couvert les importantes grèves générales, puis la guerre civile, c’est à un combat plus régional que s’attaque Deepak Rauniyar dans ce dernier film : le mouvement Madesh.

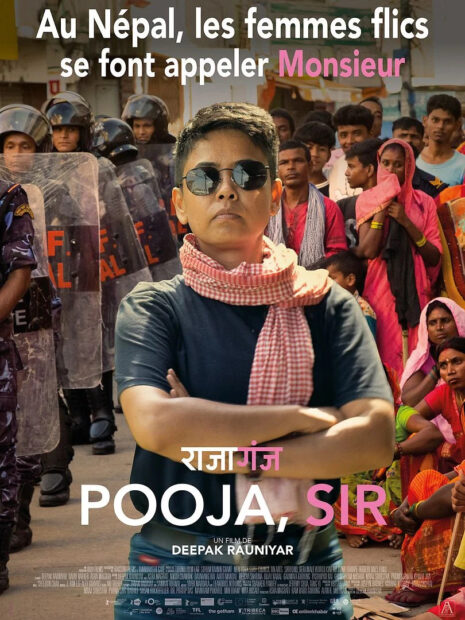

Et c’est là que les choses commencent à se compliquer. Qu’est-ce que ce mouvement ? Aucune explication ne nous est fournie au début du film, et il faut être particulièrement attentif aux dialogues pour lire entre les lignes et comprendre de quoi il retourne. Pour faire court, il s’agit d’un mouvement porté par les Madhesis, une ethnie minoritaire et souvent discriminée vivant à la frontière indienne. Depuis près de trente ans, ils revendiquent une meilleure représentation politique et une reconnaissance culturelle. Cette absence de mise en contexte serait tout à fait naturelle si le film avait avant tout été réalisé pour un public népalais. Ce n’est cependant pas le cas. On l’a dit, Deepak Rauniyar se sait attendu et soutenu en Occident : ne fournir aucune clé de compréhension en amont relève alors d’une grossière erreur narrative, d’autant plus que le réalisateur est lui-même issu de cette ethnie. Il est d’ailleurs étonnant de noter que ce sous-texte politique n’est absolument pas mis en avant par les distributeurs français, qui ont décidé de se concentrer uniquement sur la dimension féministe du film, allant jusqu’à inscrire sur l’affiche de promotion “Au Népal, les femmes flics se font appeler Monsieur”. Contresens absolu quand on sait que ce titre de “sir” n’est revendiquée que par Pooja, et qu’il est remis en question par sa nouvelle coéquipière au cours du long-métrage.

Ce choix s’incarne aussi sur l’affiche française, assez caricaturale, qui montre Pooja bras croisés, déterminée, avec des lunettes de soleil donnant un caractère particulièrement cool à son personnage. Sur l’affiche népalaise, la policière est au contraire visage nu, un masque de tigre relevé sur ses cheveux, l’air sévère, coincée entre les forces de l’ordre d’un côté, et la population de l’autre. Le mouvement Madesh est en effet le cœur du récit, et sa représentation a valu à Deepak Rauniyar de faire face à la censure dans son pays. Si le film a bien fini par sortir dans le pays, c’est avec des coupes significatives. Que le personnage principal soit une femme flic est évidemment un élément fort, mais pas central. L’actrice Asha Magrati éblouit d’ailleurs dans ce rôle, maîtrisé de bout en bout, et sait jouer de la double casquette de son personnage, incarnation d’une prise de conscience autant féministe que politique. Habilement filmée par Deepak Rauniyar, qui alterne plans serrés fixes pour la scruter et plans à l’épaule genre caméra embarquée pour suivre son point de vue, elle porte avec talent le long-métrage sur ses épaules.

La narration, décousue par moment, oublie parfois de creuser suffisamment la psychologie de tous ses personnages, ce qui laisse un sentiment d’inachevé au film, mais on ne peut que saluer l’essai, dont la sensibilité et le courage politique ont secoué le pouvoir en place.

Audrey Dugast

Pooja, Sir de Deepak Rauniyar. Népal. 2024. En salles le 23/07/25.

Suivre

Suivre