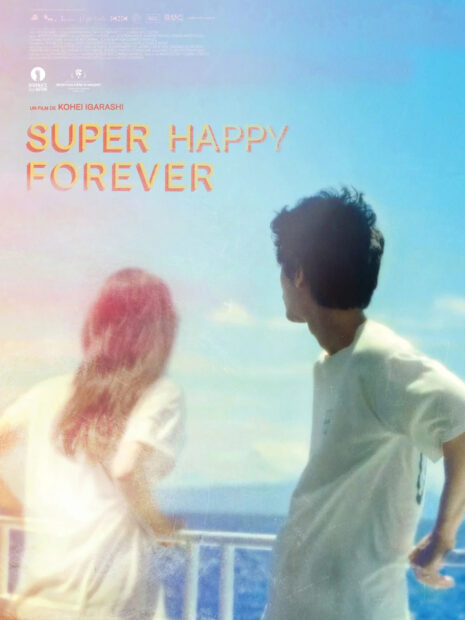

Près de 7 ans après Takara, la nuit où j’ai nagé, co-réalisé avec Damien Manivel (et cette fois-ci coproducteur), Igarashi Kohei revient au format long avec Super Happy Forever, nouvelle déambulation mystérieuse et mélancolique adaptée de son propre court-métrage Two of Us.

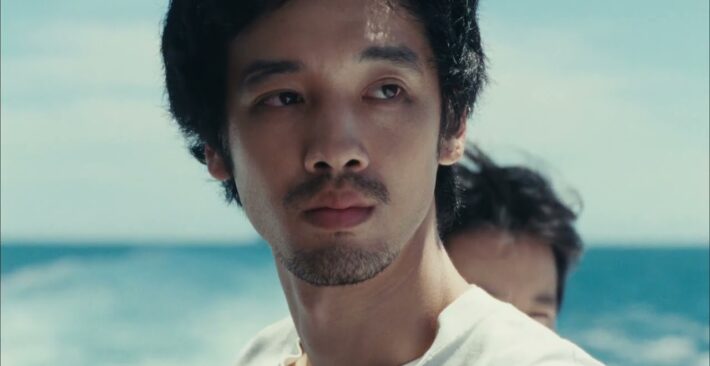

Sano est de retour à Izu, au bord de la mer. Il semble absent à lui-même et à ce qui l’entoure, sauf à cette casquette rouge qu’il cherche obstinément. Il est en quête d’un signe, d’une trace, de quelque chose qui pourrait attester d’un événement survenu ici, en réincarner le souvenir.

Tout commence par la mer, vue depuis une chambre d’hôtel, située dans un hôtel vide. Sano, personnage principal accompagné de son ami Miyata, est à la recherche d’une casquette rouge perdue 8 ans auparavant dans cette ville touristique. Cette recherche ne semble pas vraiment proactive : Sano déambule, erre dans cette ville touristique vidée de ses habitants provisoires. Une photo nous fait comprendre que la casquette qu’il cherche n’est pas la sienne, une étrange photo qui ressemble par ailleurs aux apparitions fantomatiques typiques où un halo de lumière, ici le flash de l’appareil, efface totalement le visage du porteur. Et fantomatique sera l’errance de Sato, à la recherche de traces d’un événement passé, de traces de vie de choses, d’une chose, morte depuis bien longtemps. La mort s’installe progressivement dans le film : tout d’abord par cet hôtel vide qui ressemble plutôt au témoignage d’un hôtel qui fut grouillant de vie. Puis par l’arrêt cardiaque, et la mort suggérée, d’un vieil homme dans un onsen. Puis encore par un restaurant vide, cette fois-ci fermé, définitivement mort et non plus agonisant, dont les personnages ont connu la vivacité. Tout ce cheminement pour enfin révéler l’identité du fantôme sur la photographie, détenteur de la casquette rouge, et confirmer que Sano navigue bien dans un univers mortel à la recherche d’une preuve qu’un mort fut vivant, dans une ville à première vue insulaire et jolie mais étant dans le même temps situé dans un monde totalement agonisant et conscient de l’être.

Malgré cela, cette errance n’est pas étouffante : elle est plutôt mystérieuse et presque apaisante. Certes Sano, accompagné du spectateur, navigue chez des (futurs) fantômes. Mais le personnage principal, faisant office de point d’encrage, est un personnage paradoxal qui se révèle bizarrement agréable à suivre tant il semble être profondément antipathique : il s’exprime par une vitalité mourante, une noirceur assumée provoquant une défiance constante de sa part envers la vie naissante s’exprimant autour de lui. Super Happy Forever, dans sa première partie, fonctionne donc comme un film noir lumineux, un film sombre illuminé par Sano, lui-même animé uniquement par le chaos de sa tristesse, le poussant vers la quête absurde de retrouver cette casquette perdue il y a déjà de nombreuses années, dans des endroits eux-mêmes définitivement perdus. Le mystère s’accompagne aussi de moments authentiquement troubles, donnant à l’univers du film, aussi réaliste qu’il soit, une dimension radicalement absurde qui renforce cette idée de film noir lumineux, de neurasthénie agréable et, tout simplement, de nostalgie. La séquence dans le restaurant abandonné où Sano trouve ce qu’il pense être la casquette rouge, et que celle-ci se révèle être une paréidolie, constitue peut-être l’une des grandes séquences du film, à la fois très puissante formellement et très synthétique du sentiment étrange qui envahit sa première partie.

Puis, dans un panoramique biganien qui clôt cette temporalité pour en ouvrir une autre, Super Happy Forever décide de prendre une tournure opposée. Nous sommes plusieurs années auparavant et nous suivons à présent le détenteur de la casquette rouge. Le film noir lumineux se transforme alors en film lumineux angoissé. L’hôtel a retrouvé sa vie, le restaurant n’est plus abandonné mais bondé, la mer n’est plus que de l’eau et du sable mais de l’eau, du sable, et beaucoup de gens. Mais surtout, le détenteur mystérieux de la casquette rouge, Nagi, n’est plus qu’un fantôme sur une photo. Elle devient un personnage, plus précisément une femme que Sano va bientôt rencontrer (et même, une femme qui va bientôt rencontrer Sano, alors relégué au rang de personnage secondaire dans cette nouvelle partie). Cette construction filmique duelle agit aussi efficacement qu’un effet de prestidigitateur : avec elle on comprend alors tout, mais on ne comprend avant tout rien. Le mystère s’éclaircit d’un coup et, à peine a-t-il eu le temps de s’évaporer, qu’il a laissé sa place à un autre mystère bien plus épais, un mystère cette fois-ci au sens quasi-théologique du terme (et ici, proprement esthétique), celui au cœur du film. Igarashi continue donc de tracer son sillon absurde ou, plutôt, paradoxal, entre la mort et la vie, la joie et la tristesse, la lumière aveuglante s’écrasant sans cesse sur la ville d’Izu et l’obscurité de ses personnages. Il y a quelque chose de très beau dans l’éclosion de la relation entre Nagi et Sano alors même que l’on connaît déjà le dénouement tragique de cette relation. Quelque chose de similaire aussi dans cette vision de la vie grouillante d’Izu quand on a déjà vu dans le présent de la diégèse qu’elle n’était qu’éphémère.

La construction narrative du film permet de renforcer, de redoubler, même de rejouer toutes les qualités de la première partie. Si nous avons rapproché à Bi Gan la bascule, sans crier gare, d’un régime de réel à un autre, la construction, elle, est finalement bien plus proche de celle d’Irréversible. Ce qui distingue radicalement Gaspar Noé et Igarashi Kohei est que Noé part du postulat que le temps détruit tout. Ce qui a été beau a été totalement annihilé avec et par le temps. Igarashi, lui, à la formule « Le temps détruit tout » proposerait plutôt « Le temps raffine tout » : cette première partie, aussi noire soit-elle, n’en est pas moins belle. Et l’épilogue du film, faisant réapparaître cette fameuse casquette disparue, vient confirmer que cette temporalité est peut-être tragique mais pas moins belle. Peut être même qu’elle est belle parce que tragique et parce que mortelle. La figure de la photographe, et le motif de la photo, n’est donc finalement pas si anodine : en revenant à l’ontologie bazinienne de l’image photographique – c’est-à-dire de l’image en tant que trace du réel et donc de preuve de sa mortalité, de son éphémère – le cinéaste affirme, une fois de plus, la tragique beauté de son récit.

Super Happy Forever est une belle déambulation neurasthénique, une déambulation parmi les fantômes du récit, de l’image et du cinéma. Igarashi propose une forme aussi discrète qu’incisive, faisant du bureau des objets trouvés un bureau de l’empreinte du temps.

Thibaut Das Neves.

Super Happy Forever d’Igarashi Kohei. 2024. Japon. En salles le 16/07/2025.

Suivre

Suivre