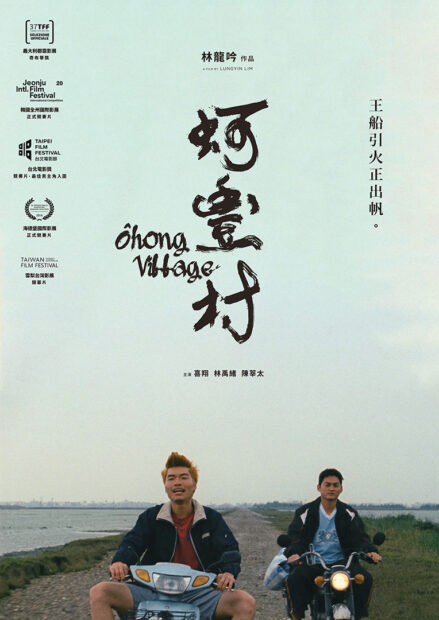

Cette année le Festival du Film Taïwanais à Paris a choisi de mettre en valeur un film invisibilisé par le COVID, Ohong Village, étonnant long métrage de 2019 filmé en 16 mm, dont la vie festivalière avait été brutalement interrompue par la pandémie. Lungyin Lim y présente les pérégrinations d’un homme qui revient chez sa famille d’ostréiculteurs, après des années passées à Taipei.

Le film joue sur les incertitudes et les non-dits. On ne saura jamais exactement ce que faisait le protagoniste à Taipei, et si ses rodomontades de « Big Boss » ayant réussi à la ville sont réelles ou s’il cherche en fait à fuir son échec en rentrant auprès des siens qu’il avait abandonnés. Les reproches des son père ne sont jamais entièrement explicités, les tensions sont palpables mais la parole familiale n’est jamais pleinement libérée. Pourtant la relation aux ancêtres est centrale, avec des tombes que le bouleversement climatique voient recouvertes par la montée des eaux et un arbre auquel on parle comme à un père absent… Le film joue avec subtilité des contradictions et des secrets de ses protagonistes, avec des itinéraires croisés (la façon dont le destin des fils est affecté par la volonté des pères, la jalousie face à la « réussite », avec le personnage de l’ami qui se sent trop grand pour le village et qui finit par symboliquement échanger sa place avec le protagoniste ou la répétitions de certaines scènes).

Le film joue sur les incertitudes et les non-dits. On ne saura jamais exactement ce que faisait le protagoniste à Taipei, et si ses rodomontades de « Big Boss » ayant réussi à la ville sont réelles ou s’il cherche en fait à fuir son échec en rentrant auprès des siens qu’il avait abandonnés. Les reproches des son père ne sont jamais entièrement explicités, les tensions sont palpables mais la parole familiale n’est jamais pleinement libérée. Pourtant la relation aux ancêtres est centrale, avec des tombes que le bouleversement climatique voient recouvertes par la montée des eaux et un arbre auquel on parle comme à un père absent… Le film joue avec subtilité des contradictions et des secrets de ses protagonistes, avec des itinéraires croisés (la façon dont le destin des fils est affecté par la volonté des pères, la jalousie face à la « réussite », avec le personnage de l’ami qui se sent trop grand pour le village et qui finit par symboliquement échanger sa place avec le protagoniste ou la répétitions de certaines scènes).

Plastiquement, le film utilise pleinement la dimension concrète de la pellicule, face à ce retour dans un milieu d’actions concrètes avec la dimension très physique des huîtres que l’on ouvre, des eaux qui montent et transforment les paysages et le retour à des activités manuelles. Le film présente aussi des fêtes traditionnelles de cette région de Taïwan, avec une dimension véritablement documentaire (une équipe était d’ailleurs dédiée à cet aspect du film). Entre la musique très spécifique qui accompagne le film, le scènes de rituel, domestique ou collectif, et certaines images frappantes comme l’étrange statue abandonnée et recouverte de coquillages, dont on ne saurait dire si c’est un objet réel ou un effet de compositage de l’image, le film bascule souvent dans une dimension onirique assez poétique.

Les personnages sont volontiers complexes : le héros revient finalement pour de bon, cherchant à retrouver une place dans les lieux qu’il a fui, en laissant littéralement sans réponse les appels de la ville, sans qu’on sache si c’est qu’il n’a pas trouvé sa place, ou s’il a menti sur sa réussite de Rastignac. Le père est à la fois castrateur, misogyne, et dur avec ses proches, mais il est lui-même le fruit d’un héritage, comme son père avant lui, où nul n’est pleinement maître de son destin et doit se fondre dans le collectif. Le meilleur ami semble ne pas être tout à fait dupe du protagoniste, en l’impliquant dans ses combines mais sans lui demander d’argent, jouant au dur mais pleurant dans les bras d’une femme à peine esquissée, et en permanence hanté par la question d’avoir lui-même un père et ainsi une place dans ce monde, lié à son environnement au point d’en faire un argument touristique et littéralement capable de dépouiller ses ancêtres pour vivre le moment présent.

En à peine plus d’1h30, le film nous offre la découverte d’un lieu rarement filmé, un Sud de Taïwan littéralement en train de disparaître sous les eaux, avec une économie en déclin et des activités qui deviennent de moins en moins fiables, obligées de se réinventer ou de mourir. En filmant les pratiques locales et en choisissant de tourner les dialogues en taïwanais, le réalisateur ne propose pas seulement un joli film, mais de sauvegarder un moment ce monde au bord du gouffre, les dégâts consciemment conservés de la pellicule donnant au film un aspect atemporel, malgré les technologies modernes.

On peut remercier la jeune compagnie Contre-Jour et le FFTP de nous permettre de découvrir ce film atypique qu’ils comptent sortir en salles en fin d’année.

Florent Dichy

Ohong Village de Lungyun Lim. Taïwan. 2019. Projeté lors du FFTP 2025

Suivre

Suivre