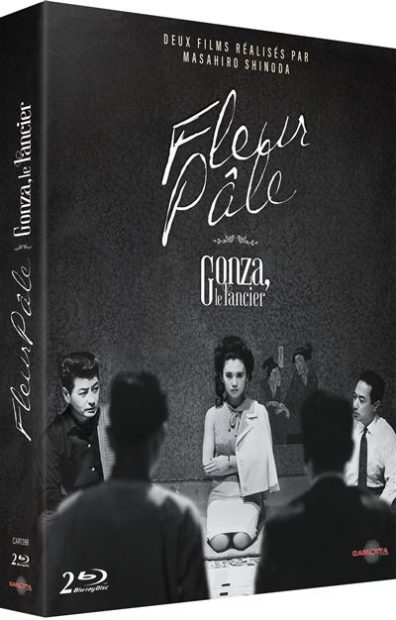

Soucieux de déployer les joyaux enfantés par les auteurs de la Nouvelle Vague japonaise (de Yoshida à Oshima), Carlotta continue son édition de l’Œuvre de Shinoda Masahiro. Après Silence et L’Etang du démon, l’éditeur publie un combo Blu-Ray contenant Fleur pâle (1964), distribué en salles en mai 2023, et Gonza, le lancier (1985), inédit en France. À partir de masters haute définition en 1080p/23.98p et un encodage AVC, le film de 85 s’offre à la découverte dans une patine qui en illumine les couleurs et respecte la texture d’époque. Quid du film en lui-même ?

Production de la Shochiku, studio auquel Shinoda était affilié, ce jidai-mono se situe au XVIIIè siècle, cent ans après l’unification du Japon accompli en 1650 par Tokugawa, laissant place, après 150 ans de guerres claniques, à une ère de paix. Cette pacification du pays, des relations diplomatiques et des mœurs sont un point de départ important pour cerner ce que Shinoda raconte des réactions belliqueuses qui persistent en temps de paix. De la trentaine de films réalisés par l’auteur, il s’agit là d’un de ses derniers. Il n’en réalisera que six autres ensuite, jusqu’à son ultime, Spy Sorge (2003).

Dans le cadre du combo Blu-Ray avec Fleur pâle, il est intéressant de voir comment le jeune auteur d’alors a évolué, maintenant des thématiques similaires (notamment, comme Yoshida, celle de la représentation des figures féminines) et rassérénant son style. C’est de là que Gonza, le lancier tire sa force. À l’inverse du film noir de 63 qui exprimait par le cadrage, le montage et la musique l’énergie troublée de ses personnages et des situations, ce drame en costume de 85 tend aux mariages des contraires, produisant une tension entre la tragédie de ce qui se joue entre les personnages et la quiétude apparente de la mise en scène.

Cette épopée intime suit le personnage de Gonza, lancier de renom, qui affronte Bannojo, un membre de son clan, pour avoir l’honneur d’accomplir la cérémonie du thé, célébrant la naissance d’un héritier de leur seigneur. Pour voir les rouleaux sacrés détaillant les secrets de la cérémonie, Gonza promet d’épouser la fille de la famille qui les possède, bien qu’il entretienne une relation avec une autre, Oyuki. Alors qu’il étudie les rouleaux avec Osai, la mère de la maison, Bannojo les espionne puis, croyant les surprendre dans l’intimité, court proclamer dans toute la ville qu’ils ont commis un adultère…

Tandis que, lors du premier tiers, y est mise en œuvre une cérémonie du thé pratiquée traditionnellement par les samouraïs, qui ont alors abandonné leur stratégie guerrière pour ces civilités rituelles, toute l’articulation du récit va, par la suite, opposer cette grande élégance du chanoyu et l’esprit grégaire de l’honneur patriarcal dans le Japon féodal. Bien que les luttes claniques soient finies, l’opposition des deux chevaliers Gonza et Bannojo passent désormais par le raffinement « débarbarisé » des traditions solennelles. Or la nature humaine étant ce qu’elle est, Shinoda sait bien, pour les représenter plus ou moins frontalement dans chacun de ses films, que les structures de la civilisation n’offrent pas des digues suffisantes pour canaliser les pulsions des individus. Alors que les hommes se livrent en public et de jour à ces usages placides, en coulisses et de nuit se jouent les passions amoureuses (avec ce que cela nourrit d’excès sentimentaux et de ressentiments mal digérés).

À cet égard, l’orchestration de la scène nodale, celle qui propulse les enjeux tragiques, est un exemple d’écriture au sujet du hiatus entre la vérité connue du spectateur et la réalité parcellaire perçue par les personnages. En pleine nuit, tandis que Gonza rend visite à Osai pour découvrir les secrets de la cérémonie du thé et qu’il se voit alors sommé de devoir rendre des comptes sur sa duplicité amoureuse, ils sont alors épiés par Bannojo qui voit dans leurs ceintures détachées par la colère une preuve de leur relation adultérine. Ce jeu de regards biaisés, troublant la lecture du réel et gorgé par le sens de l’honneur, donne lieu à un point de non retour tragique. La mise en place, par l’économie de moyens de la réalisation, de ce pivot dramatique donne à elle-seule de bonnes raisons de découvrir l’ensemble du film.

Par ailleurs, de ce dont on les accuse, une relation adultérine et charnelle, Gonza et Osai finiront, dans leur fuite, par s’en rendre coupables. Comme si, lorsque la médisance vaut d’emblée comme jugement, la faute non consommée est comme implacablement promise par une malédiction incantatoire. Et dans ce fatum tragique, resplendit par-dessus la cohorte des acteurs, la présence de Iwashita Shima dans le rôle d’Osai, collaboratrice fidèle de Shinoda et, accessoirement, son épouse.

Reprenant des tropes universels (présents depuis Gilgamesh, dans les tragédies shakespeariennes aussi bien que dans les contes de griots ivoiriens), notamment celui d’un individu pris entre un amour de raison (poussé, là, par des intérêts « politiques ») et une passion charnelle, le film adapte une pièce de bunraku (théâtre de marionnettes nippon) signée Monzaemon Chikamatsu. À cet égard, le récit évoque particulièrement Les Amants crucifiés de Mizoguchi, jidai-geki produit par la Daiei en 54, lui aussi adapté d’une pièce de Monzaemon. À l’inverse du chef-d’œuvre de Mizoguchi, cette adaptation de Shinoda offre un chanbara plus théâtral que spectaculaire, reposant moins sur le réalisme que le film de 54, moins sur l’action que sur la parole.

L’emploi de la lumière contraste aussi avec la plastique matérialiste des Amants crucifiés : dans plusieurs séquences, il y a des éclairages dont la source reste mystérieuse et le spectre chromatique volontairement artificiel, tel ce rouge carmin projeté sur le flanc de Bannojo pendant qu’il tente de raisonner sa sœur sur le sort infidèle de Gonza, et qui renvoie davantage une esthétique symbolique de la scène que celle naturaliste de l’écran. Choix plastique qui a dû sembler old school à l’époque de sa sortie alors que s’apprêtait à émerger, quelques années plus tard, les films de la nouvelle génération des année 90 signés Kitano ou Tsukamoto.

Là où Gonza, le lancier, film de 84 adaptant une pièce du XVIIIème, fascine encore en 2024, c’est par ce qu’il raconte d’irréductiblement actuel. Reposant sur les ressorts de la médisance et de la calomnie nourris par le masque des hommes et le secret des femmes, Shinoda adresse, depuis le passé, une missive à ses contemporains et aux nôtres : le témoignage, quand il bouscule un interdit, est-il une preuve suffisante de condamnation ? Et la civilisation ritualisée est-elle, par nature, un rempart assez étanche à la justice ? Plusieurs pistes de réponse sont orchestrées là, en l’espace de 2h.

Enfin, pour entendre le sens et le geste d’un film, il suffit parfois de mettre en miroir sa première et dernière séquence. En l’occurrence, Gonza, le lancier s’ouvre sur le défilé d’une troupe d’hommes en ordre et en armures autour du château, figure métaphorique du pouvoir. 2h après, tout se termine par un plan rapproché d’une adolescente qui clôt son rituel de la cérémonie du thé, avec un léger travelling avant sur son visage baissé avant qu’elle ne relève les yeux dans un regard caméra, baigné d’une nuance où la tristesse se mêle à l’aigreur. Par cette mutation, tout est dit de la position où Shinoda a tenu son cœur, au fil du film.

Flavien Poncet

Gonza, le lancier de Shinoda Masahiro. Japon. 1985. Disponible en Blu-Ray le 06/02/2024 chez Carlotta Films

Suivre

Suivre