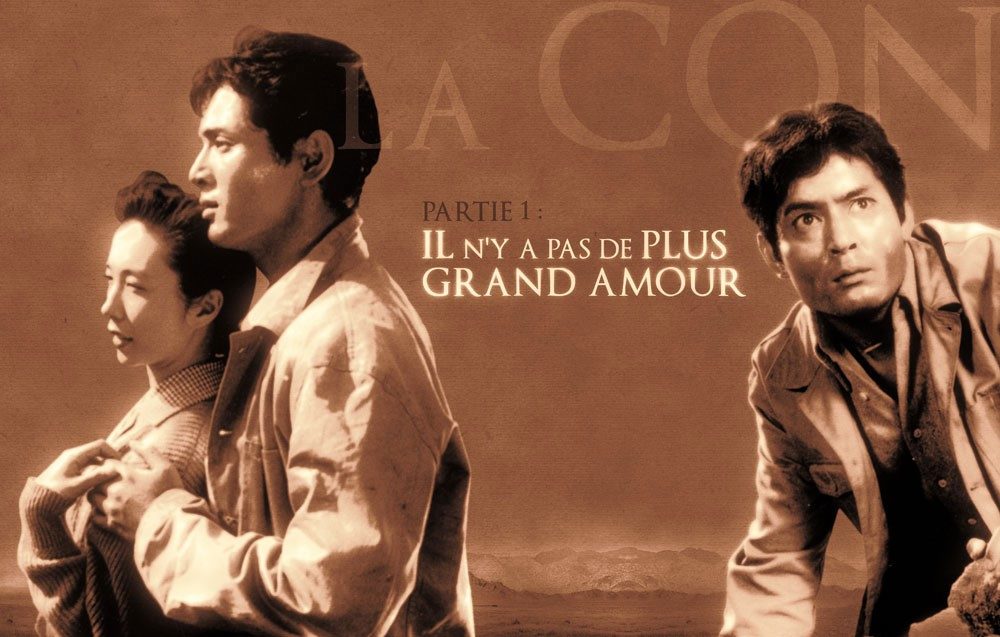

Il trône parmi les monuments du patrimoine cinématographique mondial la grande fresque historique et guerrière en trois parties de Kobayashi Masaki : La Condition de l’homme. Partie 1 : Il n’y a pas de plus grand amour ; Partie 2 : Le chemin de l’éternité ; Partie 3 : La prière du soldat. Plus de 9h de film dépeignant l’horreur, la construction du mal et l’impossible résistance dans le sillage de la mort. Et c’est à découvrir sur Mubi !

1943, Empire du Japon. Tandis que la guerre bat son plein, le jeune et ambitieux Kaji travaille en tant qu’administrateur civil dans une compagnie de minerai. Désireux de lutter pour l’amélioration des conditions des ouvriers chinois, il est dépêché en Mandchourie, territoire conquis, afin de devenir garde-chiourme au sein d’une mine de charbon. Sa femme Michiko l’accompagnera. Mais face aux méthodes extrêmes employées par sa hiérarchie pour faire régner l’ordre, Kaji s’oppose et entame un combat qui sera celui de sa vie.

Les films de guerre japonais sont pour le moins particuliers. Si un portrait américain se focalisera davantage sur le soldat, les grandes batailles, parfois le patriotisme ou tout simplement le spectacle, le cinéma nippon quant à lui ausculte l’Homme dans sa bestialité la plus enfouie. Nulle bravoure martiale ne se dégage de l’austère caméra de Koyabashi Masaki, trop occupé à décortiquer l’humain et ses plus sombres désirs comme sa maigre part de dignité. Que la raison soit du traumatisme, du devoir de mémoire ou des modèles de cinéma, La Condition de l’homme révèle bel et bien cette dimension primitive de l’humanité. Chose importante, comme le dit Claire-Akiko Brisset, Kobayashi est « le seul des quatre grands humanistes de l’après-guerre à avoir été envoyé au front », ce qui confirme l’emprise du cinéaste sur son sujet (ces humanistes étant Kurosawa, Ichikawa et Kinoshita). Son œuvre se voit donc teintée de majeures cicatrices. Tout commence dans un camp de travail en Mandchourie du Sud…

Dès les premières minutes du premier volet, Kaji, interprété par l’illustre Nakadai Tatsuya, nous est présenté comme fervent humaniste épris de son travail comme de sa jeune épouse Michiko. Tous deux se lancent dans un pèlerinage au nom de la justice, mais une fois arrivés au camp, paysages désertiques au vent chargé de misère, l’illusion ne fonctionne plus. C’est une lente et douloureuse descente aux enfers qui débute lorsqu’un train chargé de prisonniers apparaît à l’horizon, invoquant implicitement la déportation. Une marée humaine désincarnée se précipite vers une charrette de victuailles tandis que des corps gisent encore dans les wagons, morts de chaud. Véritable vision d’horreur.

C’est dans ce contexte inhumain que Kaji tente de trouver sa place au sein d’une institution d’ores et déjà effondrée sous ses propres vices. Aux côtés de son mentor Okashima, non moins dépravé que ses pairs, le combat pour les droits de l’homme fait rage. Kaji cherchera à gagner la confiance du camp, tantôt leur offrant récompenses, tantôt se liguant contre l’irrécupérable autorité. Trahison semble le mot d’ordre pour qualifier les manœuvres de Kaji jugées néfastes pour le bien de l’armée, quand il n’est pas moqué de doux rêveur, faisant face à de multiples accusations comme celle d’avoir aidé des Chinois à s’évader. Ces derniers vouent une haine profonde à l’encontre des Japonais qui répliqueront par la brutalité. Le positionnement des personnages dans le cadre ainsi que la profondeur de champ illustrent ce dissensus, ces êtres qui ne se comprennent pas. En ce sens, le film sonnerait presque comme un diptyque avec La Pièce aux murs épais, réalisé trois ans plus tôt, où ce sont cette fois-ci des soldats japonais qui sont emprisonnés pour crime contre l’humanité.

Kobayashi esquisse une profonde critique du pouvoir séculaire et de sa barbarie autoritaire collatérale. Démarche similaire entreprise par Fukasaku Kinji dans Sous les drapeaux, l’enfer, présentant un système aussi injuste qu’éminemment cruel. Comme nous dira un soldat, « la hiérarchie n’existe pas », et Kaji en paiera les frais. Accablé par autant de bavures de la part de ses supérieurs que rongé de ne pouvoir agir, l’espoir candide laisse peu à peu place à la désolation et au cycle de haine. Il tentera vainement de s’ériger en sauveur, en témoigne sa réplique « la cause du mal, c’est vous », mais nous comprenons bien vite qu’elle se voit adressée à l’humanité tout entière. Kobayashi ne se limite pas à nous confronter à l’horreur, elle se mue dans le décor comme indissociable de tout ce qui existe, par des procédés rythmiques ne nous faisant réaliser sa présence qu’à l’issue, dans le moindre geste ou la moindre parole anodine. Est alors questionnée la légitimité de la violence.

Tout du long, les hauts placés dans la hiérarchie justifieront leurs actes par le temps de guerre sous couvert de patriotisme envers l’Empire. « Nous sommes en guerre ». En est-ce vraiment la cause ? Est-ce la guerre qui ternit les Hommes, ou est-ce dans leur nature ? De nombreux dilemmes sont ainsi posés au travers du personnage de Kaji, tiraillé entre sa conscience et son travail, entre devenir digne ou assassin déguisé en humaniste. A l’image de ce qu’a pu faire Ichikawa Kon dans Feux dans la plaine, la guerre n’est ici que prétexte à bien plus grande philosophie.

Mais le découragement n’aura raison de la volonté de Kaji, chose assez exceptionnelle qui ne fera que renforcer la compassion que nous portons à son égard. Il se dresse comme un véritable colosse face au mal, ne se laissant corrompre bien que souvent associé aux « démons japonais » par les prisonniers chinois. Contre la haine, la violence et la déloyauté, notre héros lutte inlassablement. Mais il reste un homme, et c’est l’amour qu’il porte à sa femme Michiko, interprétée par Aratama Michiyo, qui sera son précieux soutien pour survivre. Elle-même ne désire qu’arpenter le même chemin que son époux pour le meilleur et pour le pire. Leur relation se fait d’ailleurs maintes fois écho avec celle du prisonnier – sinon esclave – Chun et de la prostituée Kao, toujours cruellement filmés au travers des barbelés tels des amants maudits. La guerre semble lointaine et si proche à la fois.

Avoisinant les 4h, Il n’y a pas de plus grand amour tient en haleine autant que la conscience de Kaji évolue. D’abord naïf, il appliquera l’ordre fondé sur la confiance à sa manière. Elle sera mise à rude épreuve par des échecs presque insurmontables à subir pour lui comme pour le spectateur. C’est lors d’une discussion avec la figure importante du camp, Kyoritsu, que tout va basculer. Contraints de fuir pour ne pas se faire rouer de coups, un groupe de Chinois (dont Chun) est condamné à mort pour évasion et insubordination. Face à un mur, Kaji lui demandera que faire, ce à quoi il répondra : « Qu’est-ce qu’un homme ? Ni un poète, ni un saint, mais un être avide et dépravé ». Se battre pour ses idéaux plutôt que d’embrasser la résignation, telle est la voie qu’empruntera Kaji envers et contre tous, aussi sévères soient les conséquences. L’expérience personnelle de Kobayashi, de la guerre et de ses problématiques éthiques ou philosophiques, regarde dans le blanc des yeux le plus grand traumatisme du 20ème siècle japonais (Audie Bock, Japanese Films Directors / 1985). Et c’est ainsi qu’un évènement à la toute fin du film viendra tracer le destin de nos protagonistes. Ce n’est que le balbutiement d’un long voyage au bout de l’enfer pour Kaji et Michiko.

Cette première partie de La Condition de l’homme : Il n’y a pas de plus grand amour est bien le chef-d’œuvre escompté. Si nous pourrions reprocher la présence d’acteurs japonais pour incarner les Chinois, le tout est si poignant et virtuose qu’il ne peut que s’ériger au plus haut rang de l’histoire cinématographique japonaise.

Richard Guerry.

La Condition de l’homme I : Il n’y a pas de plus grand amour de Kobayashi Masaki. Japon. 1959. Disponible sur Mubi

Suivre

Suivre