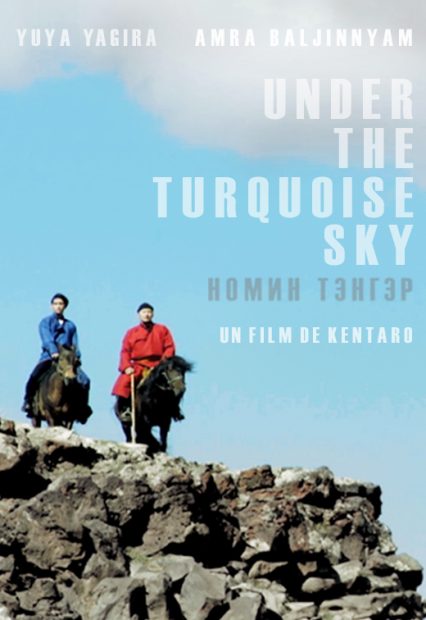

Acteur et réalisateur, au Japon et en Occident, KENTARO a réalisé son premier long-métrage Under The Turquoise Sky, que nous avons pu voir au dernier Festival Kinotayo. Voyage initiatique d’un jeune héritier japonais dans les steppes mongoles, avec des thématiques d’une certaine profondeur telles que le face-à-face au danger et le choc des cultures, non sans humour pourtant, ce film nous a fasciné. Nous avons eu la chance de rencontrer le metteur en scène.

Pouvez-vous nous éclairer sur votre background ? Vous avez voyagé, vous avez été acteur en France, aux Etats-Unis…

J’exerce le métier d’acteur depuis longtemps et continue à l’être quand on me le demande. J’ai joué dans différents registres, dans des films d’auteurs – comme ceux de Pascal Kané, Patrick Grandperret et Costa-Gavras, ou bien dans des films plus commerciaux, des films d’action, en France et aux Etats-Unis. J’ai eu la chance de côtoyer certains maîtres du cinéma et auprès d’eux, on apprend beaucoup.

Depuis quand souhaitiez-vous passer à la réalisation ?

En réalité, j’ai abordé la réalisation depuis longtemps. Au début de mon parcours, j’ai réalisé des courts-métrages, qui sont passés en festivals. En parallèle de ma carrière d’acteur, j’ai réalisé, co-réalisé et produit des films apparentés au documentaire, mais pour lesquels j’ai eu carte blanche en matière de style. J’y ai expérimenté différentes techniques de mise en scène, qui m’ont servi pour créer Under The Turquoise Sky, autant que ma formation en histoire de l’art et en arts plastiques. Acteur a fini par devenir ma principale activité un long moment mais j’ai eu la chance d’avoir cet enchaînement d’opportunités qui m’ont mené à ce projet. C’était mes expériences personnelles en Mongolie, où j’allais tous les ans depuis 7 ans, qui m’ont inspiré pour la conception de Under the Turquoise Sky.

En lisant les crédits, on voit que le scénario est co-écrit avec Amarsaikhan (Amra) Baljinnyam, le héros mongol de votre film.

Absolument. Amra Baljinnyam est sans doute le plus grand acteur actuel en Mongolie. Il est très apprécié du public et a remporté de nombreux prix d’interprétation dont trois fois le Academy Award Mongol du Meilleur Acteur. Il souhaitait travailler avec l’étranger pour s’ouvrir à nouveaux horizons. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes trouvés. Il avait quelques anecdotes et nous avons travaillé autour. Lui avait une visée plus commerciale tandis que je voulais apporter une démarche d’auteur… De plus, j’avais une idée spécifique ; moi qui suis citadin et qui ai toujours grandi dans les grandes villes, je voulais filmer le paysage et les lignes de ces grandes steppes mongoles avec une approche architecturale. Pour cela, je voulais une certaine qualité d’image aussi, en l’occurrence en Cinémascope et en 8k. Nos deux visions se donc confrontées et alimentées, avec un début et une fin d’histoire malléables.

À ce sujet, avez-vous d’autres projets de films ?

J’ai quelques idées déjà très développées, dont un film écrit depuis longtemps mais que j’ai besoin de moderniser. Pour être plus précis, je recherche une certaine forme d’intemporalité pour les films que j’ai envie de réaliser. À notre époque, il y a beaucoup de films à visée sociale, qui font aujourd’hui sens, mais ce n’est pas le type de réalisation que je recherche. Je fais attention à beaucoup de choses, par exemple, à la musique, qui est souvent un témoin de l’époque du film et qui peut rapidement le faire vieillir… J’aimerais faire des films qu’on regardera plus tard en les considérant comme universels et intemporels. Dans le drame, dans la comédie, dans l’humour, il demeure des choses qui sont universelles. Mais quelque chose qui va faire rire le public américain ne va pas forcément faire rire le public français. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai opté pour faire un film très peu parlé.

Un comique de situation en somme, comme lorsque les policiers attrapent au filet le voleur de chevaux… On peut d’ailleurs trouver que le rythme se casse un peu à ce moment.

C’est un hommage au cinéma des années 1910-20, aux Keystone Cops, à Buster Keaton aussi. Cette scène a été tournée en 16 ou 18 images secondes. C’est un passage burlesque, et le public peut être déconcerté s’il ne connaît pas la référence… Mais je ne pouvais pas tourner ce film de manière directe, d’une façon franche. Les acteurs qui jouent ces deux policiers sont deux comiques très connus en Mongolie. Ganzorig Tsetsgee est presque plus connu qu’Amra. Nous étions en pleine campagne et on reconnaissait Ganzorig. Les gens s’arrêtaient et venaient prendre des photos. Lui et Davaajav Bandi m’ont inspiré pour tourner ces scènes comiques. J’ai même demandé à Ganzorig de se laisser pousser la moustache, pour mieux approcher le look du duo comique Laurel et Hardy (les deux rôles sont crédités sous les noms de Policeman Laurel et Policeman Hardy, ndlr).

Ces références anciennes, comme Chaplin aussi, ont quelque chose d’assez universel. Lorsqu’on comparait Clouzot à Hitchcock, il répondait qu’il avait plus en commun avec Chaplin, car son cinéma est essentiel.

Absolument. Si on trouve quelque chose de drôle encore cent ans plus tard, comme les films de Chaplin, ce n’est pas un hasard. Ce n’est évidemment pas le même rythme comique qu’aujourd’hui, mais on arrive toujours à apprécier le génie de Chaplin. Lui, c’est un grand maître, justement : il réalise, interprète, compose la musique, fait ses propres cascades… Ce genre de personnage arrive une fois tous les cent ans.

Au sujet de l’intention de votre film, on a l’impression que vous souhaitez montrer comment votre personnage acquiert une sensation de liberté, en se libérant de poids, à l’image de la scène de l’accouchement dans les steppes, où d’abord paniqué par la situation, il court dans le champ une fois la crise terminée, soulagé et heureux, il est libre comme la caméra qui le suit.

C’est effectivement le sommet de son évolution. Je voulais montrer le chemin vers la compréhension de son destin, avec beaucoup de références et de parallèles, ceux entre la vie de Takeshi et de son grand-père Saburo. Takeshi, lui aussi, rencontre une femme, même s’il ne fait pas un enfant avec. Leurs deux destins sont parallèles. Il y a quelque chose de karmique, si j’ose dire. C’est une fable dans un format de road movie.

Peut-on espérer une date de sortie française ?

Aucune date n’est prévue pour le moment car nous entrons seulement en festivals. Nous étions par exemple le Film d’ouverture du Festival International de Mannheim-Heidelberg, en Allemagne, où l’accueil qui nous a été réservé nous a fait chaud au cœur car toutes nos projections se sont affichées complètes. Au final, nous avons gagné deux prix, le Prix FIPRESCI de la Critique Internationale et le Prix du Public. Vous savez, lorsqu’on se lance dans ce genre de projet, bien qu’il faut être sûr de ce que l’on fait, on a toujours des périodes de doute. L’avis des spectateurs diffère parfois de ceux des autres professionnels, qui n’ont pas toujours la même vision que vous, même s’ils sont souvent de bon conseil.

Cela fait penser à des réalisateurs qui n’ont pas été tendres avec leur collègues, comme Brian De Palma et Francis Ford Coppola qui ont mal jugé George Lucas pour Star Wars…

En effet, De Palma et Coppola sont de grands réalisateurs, mais cela n’a rien à voir avec Lucas. Tous trois ont pourtant des qualités d’auteur, mais ils ont des mondes et des visions différents. Quand on voit le formidable documentaire sur Apocalypse Now, réalisé par Eleanor Coppola, c’est presque plus intéressant que le film : les conditions de tournage, l’ambiance, la politique de l’époque, et la folie dans laquelle il a basculé pour finir le film. Pour faire quelque chose de différent, j’ai appris qu’il faut prendre des risques énormes. Sinon, on finit par obtenir un film qui ressemble à d’autres films. C’est très difficile aujourd’hui d’être innovant.

Il est notoire que beaucoup de choses viennent interférer dans le processus de création pour les réalisateurs, selon la structure de production dans laquelle ils se trouvent… Ils finissent par se retrouver avec un film loin de ce qu’ils voulaient.

En effet. À titre d’exemple, Under The Turquoise Sky est un film atypique en Mongolie et beaucoup dans mon entourage mongol exprimaient leur inquiétude quant à la réception du public.

Puisque le film est terminé, et même s’il n’est pas encore sorti, qu’en ont pensé ces personnes ?

Au vu de l’accueil chaleureux qui nous est réservé, l’idée fait son chemin. Ma partenaire mongole a vraiment à cœur d’introduire les films Art et Essai en Mongolie. Mais pour les tourner, certaines infrastructures manquent. J’ai dû apporter le son d’Europe et la caméra du Japon, par exemple. J’avais la chance d’avoir accès à une grue tout au long du tournage, mais elle avait 70 ans d’âge. Pas de sécurité, pas de barres… C’est une plaque en métal, sans rien, juste cette plaque avec un siège qui pivote. On en voit des comme cela à l’époque sur les tournages de Fellini. Moi qui opérais cette caméra grue, j’ai eu donc quelques moments de frayeur.

Vous avez donc utilisé ce matériel sur cette grande route des steppes qu’on voit dans le film.

Il n’y pas beaucoup de routes en Mongolie, juste quelques unes comme cette grande allée qui va vers la Chine. C’était dangereux avec la grue, on a pris pas mal de risques. Heureusement, il n’y avait pas de circulation.

A propos de la colorimétrie du film : quand l’intrigue est au Japon, les couleurs sont très marquées noir et blanc (sans nuance de gris), alors qu’en Mongolie, les teintes sont saturées avec un rendu très particulier.

Il y a un vrai concept de colorimétrie dans Under The Turquoise Sky. C’est un conte moderne, donc la couleur est monochrome au Japon, pour symboliser la froideur moderne de la technologie. En Mongolie, les couleurs sont saturées mais primaires. À travers les couleurs, on voit aussi l’évolution de Takeshi : au début de l’histoire, il est en tenue de ville noir et blanc. Puis, au fur et à mesure de son chemin, il change, tout comme sa tenue, puisqu’il arbore ensuite une tenue traditionnelle fade qu’il change à la fin pour une bleu vif. On assiste à sa transformation vers une liberté mentale et spirituelle. Il passe de quelqu’un de très aisé en monochrome, à quelqu’un dans un milieu matériellement modeste mais plus coloré.

Je considère l’histoire de ce film comme une fable, je voulais donc un rendu onirique, à l’inverse d’un super-réalisme qui a le vent en poupe actuellement. Je soutiens l’idée que le cinéma est l’expérience d’un artiste qui souhaite raconter quelque chose et qui invite les spectateurs dans son monde. Pour cela, la salle obscure me paraît une composante capitale de cette expérience où toute forme d’interruption est oubliée. En France, je dois dire que l’on conserve assez bien cet esprit.

Parlons de votre acteur Yagira Yuya. Nous le connaissons bien pour Nobody Knows de Kore-eda Hirokazu, pour lequel il a eu le prix d’interprétation masculine à Cannes en 2004. Comment se sont passés les échanges pour que le film l’emballe ?

J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir engager un comédien du statut de Yagira Yuya. Un décalage fortuné et soudain de son planning a rendu Yuya disponible d’un coup. J’ai pris le premier avion pour Tokyo afin de lui présenter le projet en tête à tête. Il a rapidement accepté.

Yuya est un soldat : il était non seulement d’accord pour le film, mais aussi de prendre part à cette aventure. Il n’était pas question d’hôtel ou quoi que ce soit, ce film était une aventure. On a dormi dans des yourtes pendant un mois et il ne s’est jamais plaint. On s’est bien connecté lui et moi. Il était parfaitement adapté au rôle, car il ne connaissait rien à la Mongolie et a toujours vécu dans les grandes villes, comme son personnage. Il était ouvert d’esprit et enthousiaste. Ce périple a changé sa vie en tant que comédien, je pense. C’était la première fois qu’il intégrait une coproduction avec des étrangers, notamment une équipe mongole – j’avais une équipe mongole en Mongolie et une équipe japonaise au Japon, avec au milieu de tout cela, mon chef opérateur croate-australien, mon ingénieur du son chilien…

Votre film vient d’une production métissée…

Avec mon chef opérateur Ivan, qui vit à moitié au Japon et qui a déjà une trajectoire internationale, je parlais anglais. Avec mon ingénieur du son Nino, je parlais espagnol. Avec ma scripte française Alice, je parlais en français. Il y a avait une dynamique multiculturelle, dans laquelle j’étais à l’aise. J’amenais ce corps central au Japon et en Mongolie, et je travaillais sur place avec des assistants locaux. J’ai été aidé aussi par Enki, mon premier assistant réalisateur bilingue anglais-mongol, qui a rendu le tournage très fluide.

Il n’y a finalement pas eu de problème de communication… Tout le monde finissait par se comprendre.

Oui et non. Quand on dirige des gens, l’équipe technique par exemple, il faut faire ça avec des mots. Mon assistant réalisateur était habitué à effectuer des tournages en Mongolie pour les Américains et donc il avait une certaine aisance avec les étrangers. Par rapport aux comédiens, je le savais déjà mais j’en ai eu la confirmation : le langage d’acteur est un langage universel. J’ai eu la chance d’avoir accès à des acteurs bien formés, expérimentés, qui ont compris les références et les points de départ de chaque scène. Seule Undarmaa Tuvshintushig, l’actrice qui joue la jeune fille dans les séquences 1945, formée au conservatoire d’art dramatique, n’avait jamais joué à l’écran. Je suis sûr qu’elle va avoir une grande carrière d’actrice. Sarantuya Sambuu, grande actrice qui interprète Tsermaa, qui ne comprend que la langue mongole, avait compris, à travers seulement quelques mots et gestes, ce qu’il fallait faire. Il y a eu donc une véritable connexion entre nous. C’est merveilleux de comprendre qu’il y a ce langage en commun.

Le fait d’être acteur vous aussi vous a-t-il aidé pour faire le chef d’orchestre ?

Je me suis trouvé dans mon élément. Pour certaines scènes, comme celle de la naissance, j’ai mis tout le monde dehors, pour rester que nous trois dans la yourte . L’ingénieur son était allongé par terre, invisible, il n’y avait que moi, mon chef opérateur, et les deux comédiens. Je faisais attention à garder ces conditions, car je savais très bien que l’ambiance peut affecter la performance d’un comédien.

Propos recueillis par Maxime Bauer à Paris le 25/01/2020.

Under The Turquoise Sky de KENTARO. Japon/Mongolie. 2020.

Suivre

Suivre