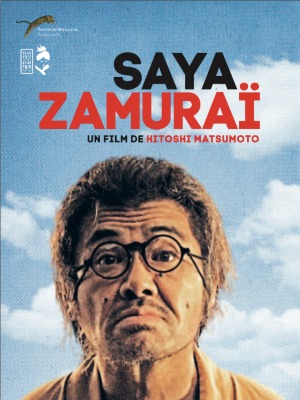

Dans la catégorie Liberté, Egalité, Créativité, le FICA a sélectionné Saya Zamuraï de Matsumoto Histoshi. L’occasion de revenir sur le troisième métrage d’un réalisateur qui a su rapidement conquérir les cœurs.

Star du petit écran dans l’archipel nippon, Matsumoto Hitoshi débarque en 2007 dans le monde du cinéma. Loin de passer inaperçu, l’homme se bâtit rapidement un succès notable au travers de nombreux festivals et autres événements cinéphiliques. Son secret ? Entre autres, une alchimie habile dans la mise en scène, qui mêle un sens du comique absurde et déjanté très visuel et une réflexion sous-jacente souvent nébuleuse, interprétable à loisir, de sorte que chacun pourra finalement voir en ses œuvres les frasques folles d’un humoriste accompli ou les sujets de réflexion de l’homme qui se cache derrière son art.

Dans Big Man Japan (2007), Matsumoto traite de l’individu et de ses rapports à la société à travers le périple d’un salaryman surhumain. Avec Symbol (2009), il signe de façon on ne peut plus expérimentale un film conceptuel où un homme, coincé dans une salle, va appuyer sur des pénis d’anges dans l’espoir d’en sortir. Le métrage virant progressivement de l’onirisme déjanté à la contemplation métaphysique, on pourrait presque se risquer à un exercice de psychanalyse si le sujet n’était pas si plaisant à suivre dans son absurdité la plus basique (ceci étant, si le cœur vous en dit, les interprétations m’intéressent toujours). Deux ans plus tard, Matsumoto Hitoshi est revenu avec Saya Zamuraï, un film au style moins expérimental, à la mise en scène définitivement plus terre à terre, mais toujours porteur du double discours : l’humour face à la mort… et vice versa.

À défaut de posséder le contexte barré de ses aînés, Saya Zamuraï en a au moins le visuel décalé.

Hitoshi’s castle ?

Vous n’échapperez pas (et moi non plus) au paragraphe obligé du synopsis. Alors lançons-nous : Kanjuro est un rônin veuf, ayant préféré la fuite et le déshonneur à l’idée de laisser sa petite fille Tae orpheline. La justice finit toutefois par les rattraper, et le seigneur local, désespéré par l’état catatonique de son jeune fils, soumet le condamné à une peine singulière : il dispose d’un essai par jour, durant un mois, pour faire rire l’enfant, de quelque manière que ce soit. S’il n’y parvient pas, il meurt.

Aidé par sa fille et les deux gardes de sa cellule, duo compatissant se prenant au jeu des épreuves, la sentence du rônin démarre. Celui-ci, au premier jour, arrive face à l’enfant avec un visage de fruits. Il s’agit bien entendu d’un échec, et, renvoyé dans sa cellule, l’homme a tout le loisir de réfléchir à une meilleure idée pour le lendemain. Je me garderais bien d’énumérer ici les numéros afin de conserver la surprise et l’inventivité, toujours est-il que chacune des prestations de Kanjuro peut être vue comme autant de séquences loufoques renvoyant directement à l’émission qu’anime le réalisateur avec ses quatre compères (dont son binôme Hamada), Gaki no Tsukai, dans laquelle les cinq animateurs sont placés dans des situations désopilantes (citons par exemple une séquence où sieur Matsumoto lui-même doit rester de marbre et indifférent alors qu’il se fait littéralement bombarder de tartes à la crème par ses compères !).

Si cet humour n’est pas votre came, vous trouverez le temps long…

Les idées du samouraï, par une douce ironie d’anachronisme, sont ouvertement inspirées de cet humour si singulier à la télévision japonaise, et ne fait qu’imposer aux yeux du spectateur la mise en abyme d’un auteur qui, comble du paradoxe, a préféré rester derrière la caméra sur ce métrage, lui qui incarnait ses propres rôles principaux sur les deux premières œuvres. À travers le « samuraï au fourreau », c’est une introspection que Matsumoto effectue sur l’art de la comédie, ses différents moyens pour le mettre en scène, et surtout le caractère aléatoire, car subjectif, de l’échec ou du succès d’un tel exercice. Le point de vue, très décalé par rapport au caractère fantaisiste et léger des gags, évoluera au cours du film en différents questionnements sur le sujet, des plus explicites (les gardes qui débattent sur ce qui peut être drôle… ou pas) aux plus subtils, à l’instar d’une scène, très belle, voyant le samouraï offrir, après une épreuve de brisage de portes cartonnées (encore un classique du petit écran nippon), de la nourriture à l’enfant, espérant lui décrocher un simple sourire.

Routine carcérale

Les jours se suivent, et gags à part, se ressemblent. S’instaure alors une mécanique de répétition dans le montage, plus tragique que comique, voyant notre héros, imperturbable, se démener comme un diable pour échapper à son destin. Lui, qui ne s’est jamais plus battu depuis sa déchéance, doit désormais regagner son honneur d’une façon bien singulière, afin de prouver à sa fille, déçue, que son père peut toujours être à la hauteur. Difficile, là encore, de ne pas faire de parallèle avec les craintes, angoisses et réflexions d’un humoriste vis-à-vis de son public, et plus encore d’un être humain vis-à-vis de sa descendance.

Dans cet enchaînement de séquences (qui lassera d’emblée les moins réceptifs à l’humour) dans lequel il serait facile de voir une allusion de plus au quotidien routinier du comique et de l’humain, Matsumoto pose un dernier point, véritable problématique du film et fardeau que le héros porte littéralement sur tout son être : comment susciter le rire et la joie lorsque notre cœur lui-même n’y est pas ? On le sait, Matsumoto Hitoshi ayant grandi dans une famille pauvre, connaît ce sentiment. En illustrant cette question de manière extrême, le réalisateur délimite l’introspection de l’artiste et celle de l’homme par un autre sujet de réflexion, présent à travers au moins trois protagonistes : accepter la mort, chez les autres autant que pour nous-même.

Live and die on this day.

Je ne reviendrai pas ici sur l’évidente inéluctabilité de la mort, le point, tout comme la vérité, est ailleurs. Matsumoto, à travers Saya Zamuraï, étudie la mort sous trois angles distincts. Mais ici comme ailleurs, le mélange doit se faire, et il est difficile d’aborder les trois séparément tant ils sont complémentaires. Le jeune fils du seigneur, plongée dans un état quasi léthargique depuis la mort de sa mère, semble incapable de dépasser ce traumatisme. Il représente le moment le plus douloureux du deuil, cette douleur que le temps même ne suffit parfois pas à effacer.

De son côté, Tae, la fille de notre samouraï déchu, est de loin celle qui apporte le point de vue le plus mature sur le sujet. Elle ne semble plus affectée par la mort, déjà deux ans auparavant, de sa mère. Elle parle comme une adulte (en particulier à son père), et s’occupe de lui de la même sorte. Pourtant, Tae, au fil de l’histoire et de plusieurs scènes très touchantes, va montrer que la cicatrice est toujours là, et que la dernière chose qu’elle souhaite alors est de perdre la seule figure parentale qu’il lui reste, fusse-t-il un homme lâche et sans honneur.

Ce qui nous amène au troisième personnage, qui est bien évidemment Kanjuro. Piètre figure paternelle, pathétique samouraï, le personnage, quasi muet, sera pourtant celui qui aura le plus à dire. Pesé par un deuil qu’il ne parvient à dépasser, il apparaît au départ comme faible et pitoyable. Les diverses épreuves imposées par sa sentence vont dévoiler un homme touchant et complexe, dont les motivations (que je ne peux développer pour ne pas vous spoiler, cher lecteur) nous seront distillées avec parcimonie au long du film, jusqu’au climax, d’une incroyable justesse.

Mis bout à bout, ces points de vue complémentaires sur la notion de mortalité offrent une réflexion singulière de l’homme, et certainement plus encore des jeunes parents (Matsumoto est devenu père en 2009) : la crainte de laisser son enfant face à la vie, tout en acceptant l’idée que la mort arrivera tôt ou tard, qu’on y soit préparé ou pas. Il s’agit là encore d’une réflexion très intérieure du réalisateur, qui n’aurait certainement jamais eu le même impact si elle avait été montrée autrement que sous forme de comédie.

En conclusion, Saya Zamuraï est de loin le film le plus viscéral et le plus limpide de son auteur. Pour autant, celui-ci a su conserver l’humour potache qui fait chaque jour le succès de ses différents shows, et accoucher d’une œuvre à la fois drôle et sensible, à la fois poétique et déjantée, mais surtout d’une humanité et d’une sincérité à toute épreuve.

Tony F.

Saya Zamuraï de Matsumoto Hitoshi. Japon. 2010. Projeté au FICA 2020

Suivre

Suivre