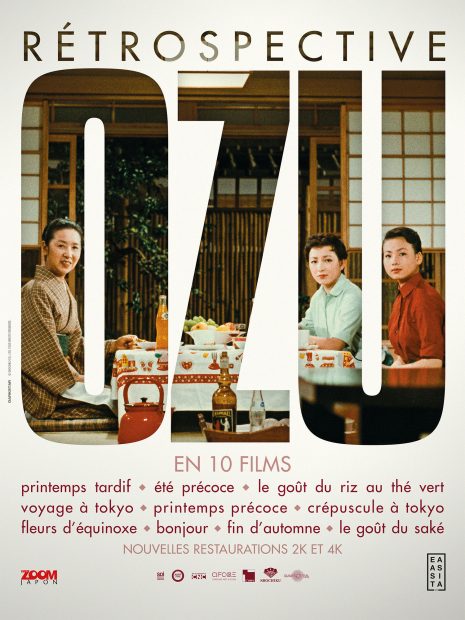

La rétrospective Ozu est de retour au cinéma grâce à Carlotta, après son succès de l’année dernière. Légèreté burlesque teintée de mélancolie face au passage du temps et tranquillité de l’instant voilée par l’inquiétude face à l’avenir : Bonjour, l’un des Ozu les plus accessibles ressort en salles en version restaurée 2K. Tentative de discours sur un film qui démontre l’inutilité des mots dans notre monde contemporain.

Le gosse de Tokyo se dresse face à la figure du père et parodie l’usage que font les adultes des mots : « Bonjour, il fait beau. Bonjour. Vous allez bien ? Quel beau temps aujourd’hui… ». Autant pour la convention sociale démasquée comme pure inutilité par l’innocence enfantine. Voilà notre personnage puni décidant ensuite de se murer dans un silence absolu, que seule l’arrivée de la télévision dans le foyer familiale arrivera à rompre. Ozu semble ici adresser un message prémonitoire aux critiques de cinéma que nous sommes, et la tentation de se cacher dans le mutisme enfantin face aux images du maître est forte après son visionnage. Que dire en effet d’autre que les formules mille fois écrites sur le film, équivalent critique des platitudes d’usage : « Une pure merveille de simplicité. Une beauté claire et une maîtrise des plans fixes impressionnante. Le film le plus accessible d’Ozu, avec un sens burlesque proche de Tati, en plus zen. » ?

La beauté de Bonjour tient donc d’abord à son fourmillement de sens, et à son apparente simplicité, qui semble rendre caduque tout discours sur celui-ci. Et pourtant, la multiplicité des voix du film tempère toute interprétation systématique de son discours. D’un côté, grâce à la parodie de l’enfant, le film stigmatise la convention de la parole, de l’autre, l’une des plus belles scènes de l’histoire du cinéma illustre la nécessité de ces paroles pour ne rien dire. Un homme retrouve la femme qu’il aime sur le quai d’une gare, le plan est dégagé et prend son temps, et il ne peut lui dire que les mots de tous les jours : « Bonjour, il fait beau, etc. ». À ce moment, le film fait autant l’éloge de la lucidité de l’enfance qui démasque et ne comprend pas ces paroles inutiles, qu’il célèbre la beauté de ces instants perdus et des occasions manquées.

Légèreté comique et mélancolie tragique se mêlent dans cette observation, marquant autant une célébration critique de l’instant qu’une inquiétude face au temps qui passe. Si l’on sent le regard critique du cinéaste sur une société qui ne prend pas en charge ses retraités, et ses interrogations de plus en plus désabusées face à la vieillesse, le positionnement du cinéaste est plus tempéré face à l’arrivée de la modernité dans les foyers japonais. Prompts à critiquer et à se positionner comme les résistants d’une occidentalisation des mœurs qui arrive par l’invasion d’objets ménagers (la machine à laver est le signe de corruption de telle voisine, la télévision ne sert qu’à l’abêtissement généralisé, le couple qui vit « à l’occidental » est mal vu), les habitants du petit monde de Bonjour se laissent pourtant séduire dès qu’ils en ont l’occasion.

Et même la télévision, au centre des préoccupations des enfants, n’est pas vraiment stigmatisée par le film. Désirée par ceux qui critiquent l’inutilité de la parole et refusent de parler, elle semble même faire le lien entre le cinéma muet et l’avenir du cinéma. La mise en scène d’Ozu quadrille d’ailleurs ses plans et les découpe en petits carrés, comme si le champ de vision se préparait déjà à se fragmenter et à se réduire pour s’adapter au petit écran. Comme pour la progression de la consommation à outrance, on peut la critiquer pour la forme, le progrès est de toute façon inéluctable, et il vaut mieux s’y préparer. L’important est de conserver ces petits moments d’inutilité et de futilité. Cela seul finalement importe. En ce sens, Bonjour est le film le plus futile et inutile possible. C’est donc aussi l’un des plus précieux et nécessaires.

Victor Lopez.

Bonjour de Ozu Yazujiro. Japon. 1959. En salles le 31/07/2019.

Suivre

Suivre