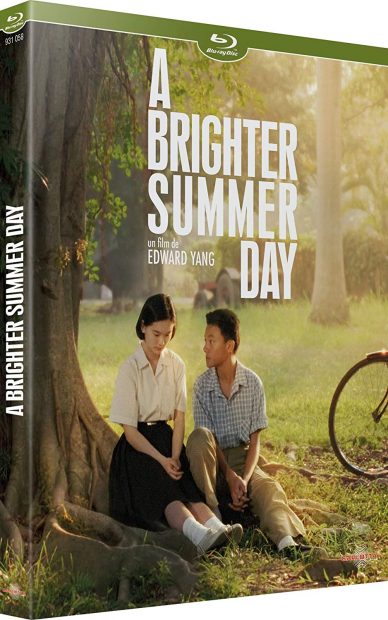

La ressortie l’été dernier, grâce à Carlotta, du quatrième des sept films du regretté Edward Yang, A Brighter Summer Day, restauré dans sa version intégrale de presque quatre heures, était l’occasion idéale de se rappeler la virtuosité rare, sans emphase de son cinéma. Si vous avez raté le coche, vous pouvez vous rattraper dès le 5 décembre avec son édition en DVD et Blu-Ray !

Edward Yang nous manque, manque au cinéma contemporain. Découvert par le grand public avec son dernier film Yi Yi, récipiendaire du Prix de la mise en scène à Cannes en 2000, le cinéaste taïwanais est décédé prématurément en 2007. Sa filmographie, entamée en 1983 avec That Day On The Beach, tient sur « seulement » sept long-métrages. Ces guillemets pour relativiser la dimension peu prolifique de l’œuvre, car un film d’Edward Yang, ce n’est pas exagéré de le dire, en contient au moins trois, voire plus. Question de durée, bien sûr (tous avoisinent ou dépassent les deux heures), mais aussi de variété des personnages et d’enchevêtrement subtil d’un nombre considérable de lieux et d’intrigues. Persiste l’impression que chaque film n’a jamais fini de se redéfinir en cours de route. On aime le cinéma de Yang pour ça : il se donne le temps de s’installer et faire exister non pas un « univers », ni même un « monde » (ce n’est pas précisément un « cinéaste-artiste » à la Tsui Hark ou Wong Kar-wai), mais le temps, justement, dans toutes ses acceptions.

Quatrième de ses longs-métrages, A Brighter Summer Day est de fait un film essentiellement motivé par cette question du temps. Aussi bien l’époque introduite par le récit (le début des années 60, que le cinéaste connaît d’autant mieux qu’il l’a lui-même traversé, adolescent, comme ses personnages principaux) que les tonalités estivales d’une chanson d’Elvis, Are You Lonesome Tonight?, dont un passage tient lieu de titre au film. Sans oublier le principe de patience (et non de lenteur) laissant chaque scène, que dis-je, chaque plan gagner à l’usure sa place dans ce grand édifice. Mieux que beaucoup de cinéastes se voulant héritiers du grand cinéma moderne post Akerman ou Antonioni, Edward Yang voit dans la durée du plan non pas le prétexte à une démonstration arty, mais la colonne vertébrale de situations tangibles, pragmatiques. Rien de contemplatif ici, même si la beauté quasi picturale de l’image est une constante, mais au contraire une attention particulière aux nombreuses ramifications d’un événement, qu’il soit tragique (un meurtre de masse au sabre) ou romantique (les diverses retrouvailles et séparations d’un couple encore incertain).

Pour être tout à fait lisible, autant parler maintenant des principaux protagonistes. Xiao Si’r (Chang Chen), 14 ans, est le fils aîné d’une famille chinoise exilée comme d’autres à Taïwan pour raisons politiques. Ses parents, s’ils assument leur choix, n’en sont pas moins pétris de doutes sur leur avenir et celui de leurs enfants. Les scènes de famille, nombreuses, sont parmi les plus réussies du film, tant elles parviennent à donner corps aux préoccupations de chaque membre, de la mère au père, du fils à la petite-fille. C’est à la fois drôle, trivial et bouleversant, surtout après le terrible climax du film. Au lycée, le jeune homme doit composer avec les caïds du coin, des garçons ayant pour principal loisir, entre les cours et la convoitise de jolies camarades, de se provoquer dans des duels de couloirs et de rue. La scolarité, l’enceinte de l’établissement scolaire n’est absolument pas protectrice. Une large part de cette défiance masculine, de ces combats de coqs gringalets pour la plupart s’appuie sur la gestion forcément imparfaite, jamais assez vigilante des lieux. Ainsi une rivalité peut-elle naître lors d’un match de basket avant de se consommer après les cours, des chaises de classe être brisées pour devenir des armes de combat.

Heureusement, la vie de Xiao Si’r ne tient pas aux seules sphères familiale et viriliste. Assez tôt dans le film, il fait la connaissance de la jolie Ming (Lisa Yang), qui éveille chez lui, comme le font souvent les premières amours, d’autant plus de délicatesse qu’il ne se soupçonnait pas aussi charmant. Leur love story tient lieu de fil rouge au récit tout au long de ces presque quatre heure sans que jamais, comme dit plus haut, A Brighter Summer Day ne puisse être défini comme une simple « histoire d’amour ». Trop de temps est à la disposition d’Edward Yang, Xiao Si’r et les autres, trop de micro événements constituent le quotidien taïwanais sixties pour que le film ne fasse pas totalement corps avec l’époque qu’il convoque. Aussi est-on saisi par la beauté des voix de deux personnages chantant Elvis, dans des scènes de music-hall maison faisant bifurquer provisoirement le film vers une légèreté heureuse. Inversement, l’irruption impromptue au cœur d’une scène d’un marin présenté comme un redoutable caïd, accessoirement ancien boyfriend de Ming, confère à quelques passages une froideur quasi fassbinderienne. Toujours, le film sait nous prendre de court, changer subitement de tonalité, ne rien laisser anticiper.

La singularité du travail d’Edward Yang tient à la conviction que sa volonté de faire des films ne se démarque pas d’une grande connaissance de la vie. Si les citations sont nombreuses, les personnages de A Brighter Summer Day étant pétris de références à l’Amérique, sa musique, son cinéma (délicieux moment où Xiao Si’r s’improvise cow-boy avant de se retourner sur sa bien-aimée, amusée et attendrie – et encore ignorante de la frontière fragile entre simulation et réalité de la violence), le cinéaste ne cède jamais au maniérisme. Paradoxalement, contrairement à, par exemple, un Tarantino, son amour évident du cinéma ne va pas avec le besoin ostentatoire de faire son cinéma. Ce qui rend si respirables ses pourtant très longs métrages, c’est leur connexion permanente avec la pratique du quotidien. C’est en cela, on s’en souvient, que le succès de Yi Yi, à Cannes puis lors de sa sortie, fut un événement. Yang nous y offrait le plus « contemporain » des films, au sens où ses personnages étaient de purs gens du « monde », consommateurs parmi d’autres des flux technologiques du siècle finissant.

De même, en imaginant et concrétisant une fiction conjurant un traumatisme de jeunesse (l’histoire est inspirée d’un fait divers qui l’avait marqué à l’époque), Yang faisait honneur en ces années 90 débutantes aux hommes et femmes de sa génération, ainsi qu’à leurs aînés. Sans doute sa notoriété moindre avant Yi Yi* est-elle en partie due à cette impression que donnent ses films de ne pas vouloir faire école. Difficile aujourd’hui d’identifier un.e cinéaste clairement héritier.e de la philosophie de Yang. Cela n’a d’ailleurs rien de triste. Ce constat souligne moins la solitude de son cinéma que son caractère encore neuf, presque inédit à l’échelle du discours cinéphile dominant, suffisamment vierge d’une définition esthétique établie pour s’offrir à nouveau, aujourd’hui, dans sa suprême élégance.

*Là où lesdites années 90 furent celles de la naissance d’une passion cinéphile pour le cinéma asiatique dans sa multiplicité, quelques noms stars – Kitano, Wong Kar-wai, Tsai Ming-liang, Hou Hsiao-hsien – se détachant pour mieux aiguiser encore l’appétit de la découverte.

Sidy Sakho.

A Brighter Summer Day d’Edward Yang. Taiwan. 1991. En DVD et Blu-Ray chez Carlotta le 05/12/2018.

Suivre

Suivre