Un film limpide et poignant, qui nous parle avec acuité de l’Inde contemporaine. Dommage que le scénario soit en grande partie prévisible, et la mise en scène un peu trop sage.

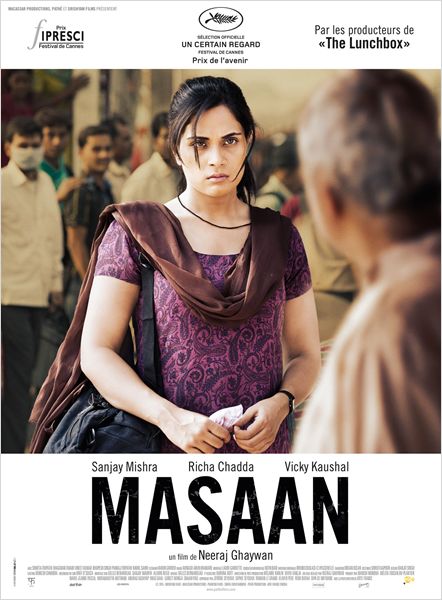

Assurément, Masaan constitue une belle surprise. Ce premier long métrage de Neeraj Ghaywan nous plonge au cœur d’une ville sacrée de l’hindouisme, Bénarès, située au bord du Gange et tiraillée entre tradition castratrice et modernité balbutiante. Le film a été plutôt bien accueilli au dernier festival de Cannes, où il a remporté le Prix Spécial du Jury à la section Un Certain Regard ainsi que le Prix de la critique internationale (Prix FRIPESCI).

Intelligemment écrite, cette coproduction franco-indienne déroule les destinées parallèles de deux groupes de personnages faisant face à des drames sentimentaux, injustices scandaleuses, tragédies intimes, inextricablement liés aux paradoxes d’un pays à la fois archaïque et moderne. Masaan se distingue autant des fantaisies chamarrées et naïves du cinéma bollywoodien que de l’approche misérabiliste ou trop lourdement engagée que son sujet brûlant pouvait laisser craindre. Le réalisateur a beau prendre clairement parti pour ses jeunes personnages, victimes d’un système qu’un regard occidental qualifiera volontiers d’obscurantiste, il se garde bien d’émettre un quelconque jugement, et cherche d’abord à produire de l’émotion, puis à poser des bases pour la réflexion et le débat. A ce titre, un des premiers mérites du film est d’être dépourvu de toute condescendance comme de toute outrance rhétorique. Neeraj Ghaywan a sagement fait le choix de se frayer un chemin au sein des conventions d’un cinéma classique, limpide, aux allures parfois documentaires. C’est précisément par cette approche modeste et à hauteur d’homme que le film nous happe, donnant au spectateur l’impression d’être immergé au sein d’une Inde vivante, débarrassée des clichés tiers-mondistes voire fantasmagoriques – qu’ils soient féériques ou cauchemardesques – auxquels le public occidental a trop souvent tendance à l’associer.

On est vite emporté par le flux narratif du film, même si on ne pressent pas d’emblée où son récit nous mènera – cette imprévisibilité joue beaucoup dans l’implication du spectateur, du moins au commencement. Les premiers plans, sans dialogues, nous montrent une jeune femme, Devi, assise devant son ordinateur. Elle se lève, descend dans la rue, pénètre dans des toilettes publiques, y change de vêtements, cherche manifestement à passer inaperçue. C’est qu’elle va rejoindre son amant dans un hôtel – rendez-vous clandestin et périlleux, car les traditions morales du pays interdisent de faire l’amour hors mariage. Cette transgression sera payée au prix fort, par son amant, par elle et par son père, ancien universitaire très attaché au code de l’honneur.

En parallèle, le spectateur fait la connaissance de Deepak, jeune homme issu d’une caste d’ »intouchables » qui brûlent les cadavres sur les rives du Gange et brisent les crânes des corps consumés pour en libérer l’âme captive. Néanmoins, l’avenir de Deepak pourrait bien être différent, ses brillantes études promettant de l’ouvrir à une carrière d’ingénieur. Or la vie du garçon change à partir du moment où il voit pour la première fois la jeune Shaalu – à vrai dire, il aperçoit sa photo sur une page Facebook, et c’est aussitôt le coup de foudre. Ils font connaissance, une romance s’esquisse, tandis que les dialogues adoptent le ton ironique et léger d’une comédie sentimentale. Or, Shaalu vient d’une caste plus élevée, obstacle majeur à ce qu’aboutisse leur histoire d’amour. Après de longs atermoiements, Deepak doit bien se résoudre à révéler à celle qu’il aime la vérité de sa condition.

Cette reprise sensible, presque candide, du schéma éculé d’une love story contrariée montre avec quel sérieux le film se réapproprie certains clichés du cinéma bollywoodien, non pour les parodier ou les subvertir, mais pour les creuser, les questionner, et au final mieux nous surprendre, au moyen d’un rebondissement dramatique inattendu qui mettra un terme brutal aux premiers élans romantiques, guère originaux et un peu fades. Le rapport de Masaan au cinéma dominant de son pays s’éclaire alors d’un jour particulier. Par sa transparence, la limpidité de ses enjeux et de sa dramatisation, et jusque dans le recours, certes assez discret, à des musiques populaires, Masaan ne songe guère à déployer une critique de Bollywood – quand bien même son système et sa philosophie s’y prêteraient, au même titre que Hollywood d’ailleurs – et semble au fond moins s’adresser au marché cinéphile occidental qu’à une partie plutôt jeune et cultivée du public indien, se déplaçant en masse voir les productions commerciales locales. D’où un souci d’accessibilité, une modestie qui constituent une force du film, mais aussi une de ses limites. L’absence de vraie ambition de mise en scène illustre ce parti pris fédérateur et un peu tiède. Face aux drames qui sont montrés, cette approche timorée pourra paraître regrettable, même si le fait qu’il s’agisse d’un premier film incite toutefois à relativiser ce reproche.

L’histoire poignante de Deepak aurait mérité un long métrage à elle seule. On regrette les ellipses qui la parsèment, même si elles ne compromettent pas la clarté dramatique du récit, se contentant de lui enlever un tout petit peu de chair, d’ampleur. Le réalisateur mise avant tout sur le montage alterné des deux trames narratives pour produire de l’émotion, procédé voyant qui rend le film de plus en plus prévisible à mesure qu’il avance, comme la déclinaison d’un programme certes généreux, mais dépourvu de la sève qui faisait vibrer sa première demi-heure. Heureusement, Masaan s’achève sur une très belle séquence qui, comme promis, fait converger les trajectoires dramatiques, et ouvre les destinées des survivants sur un avenir aussi indécis que riche d’espoirs. Cette fin réconcilie également les éléments physiques, en particulier l’eau et le feu, accomplissant une promesse sous-jacente dans le carton d’ouverture. La mise en scène se trouve alors emportée par un souci esthétique, un élan presque cosmique, évoquant un panthéisme qui n’aurait pas détoné dans un tel décor, mais que le film, décidément raisonnable et à hauteur d’homme, se borne à effleurer.

Or le réalisateur s’était déjà affranchi de sa mise en scène trop sage et scolaire chaque fois qu’il s’était ingénié, de jour ou de nuit, à filmer le Gange, grand fleuve à l’aura mythologique, aussi ambivalent que la société ancestrale qui pratique ses rites autour de ses eaux opaques. Le plus beau paradoxe de ce fleuve, tel que Masaan le montre, semble être sa capacité à simultanément recueillir les restes calcinés des morts et emporter les vivants sur son flot mystérieux, jetant des ponts dans l’espace et dans le temps. On dirait que le film, parfois, se rêve à l’image de ce fleuve : faussement évident, crépusculaire, mystérieux, tantôt froid comme une tombe, tantôt doux comme une caresse, tantôt, enfin, brûlant comme les brasiers reflétés par ses eaux – ce n’est pas un hasard si le mot « masaan » signifie crématorium, en écho littéral autant que métaphorique avec les épreuves du feu, deuils, purifications, qui scandent le film.

Que Masaan atteigne à une telle incandescence, même par intermittences, suffit à attester qu’avec son premier long métrage, Neeraj Ghaywan a brillamment réussi son coup.

Antoine Benderitter.

Masaan de Neeraj Ghaywan. Inde/France. 2014. En salles le 24/06/2015.

Suivre

Suivre