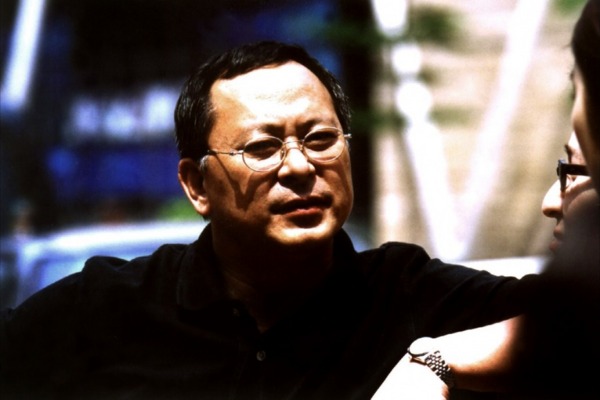

Quelques réflexions sur le cinéma d’Iwai Shunji, son esthétique et ses thématiques. Depuis la fin des années 1980, le réalisateur, scénariste, producteur, compositeur et romancier japonais enchaîne les projets dont certains ont façonné une image du romantisme contemporain, diffus en Asie. C’est aussi un portraitiste de désaxés en lutte avec leurs démons intérieurs, des funambules qui dansent au-dessus du monde extérieur — vide.

Iwai Shunji est l’un des cinéastes les plus importants de notre époque. Surtout connu pour sa romance Love Letter (un carton commercial au Japon et en Corée du Sud) et son drame sur le harcèlement scolaire All about Lily Chou-Chou, il est pourtant largement ignoré hors du Japon. La faute à une distribution internationale quasi-inexistante de son œuvre. Hana et Alice mènent l’enquête est son seul film distribué en France. Étonnant pour un réalisateur prolifique. Depuis la fin des années 1980, c’est 13 longs métrages, 4 documentaires, une trentaine de dramas TV et webséries, une vingtaine de films publicitaires et une centaine de clips musicaux.

La Maison de la culture au Japon à Paris (MCJP) répare cette injustice et organise du 2 au 12 juillet 2025 la première rétrospective française de ses longs métrages. L’occasion de (re)découvrir une œuvre majeure.

Le parcours de ce touche-à-tout est assez atypique. Diplômé de l’Université de Yokohama en 1987, il entre « par la bande » dans l’écosystème audiovisuel nippon. L’industrie cinématographique japonaise de cette époque est en berne, avec une chute des entrées depuis la fin des années 60, des sociétés de production en difficultés financières, un essor de la production vidéo et un succès des dramas télévisés dans un écosystème très riche (et une prolifération des chaînes câblées régionales). Il est compliqué pour les nouveaux cinéastes d’entrer dans les grands studios. Plusieurs réalisateurs aujourd’hui reconnus ont commencé leur carrière à la télévision en réalisant des documentaires et des dramas : par exemple, Kore-eda Hirokazu et Kawase Naomi. Et donc Iwai Shunji qui, dès 1988, alterne les documentaires TV et les clips musicaux pour des idols et groupes de pop rock. En 1991, petite nouveauté : il réalise pour Kansai TV un drama dont il est pour la première fois le scénariste : Unknown Child, l’histoire d’un père de famille qui assiste impuissant à la disparition progressive des membres de sa famille.

.

Névrose et décadence

.

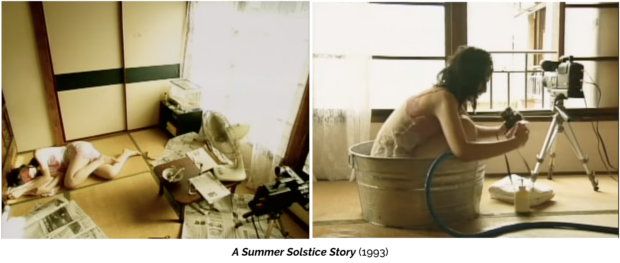

Jusqu’en 1994, Iwai réalise une douzaine de dramas adaptés de ses propres scénarios. On peut mentionner la « tétralogie de la nourriture » en 1992-1993 pour Fuji TV ou A Summer Solstice Story pour Kansai TV, où se développent ses thématiques déviantes, assez provocatrices pour un programme télé. Dans ce drama, une jeune femme souffrant de troubles psychotiques passe une chaude journée d’été seule dans son appartement à attendre son « compagnon ». La jeune femme soliloque sur ce compagnon qui l’aime mais qui la bat, découpe dans les journaux des articles de faits divers sordides, mange puis vomit, et épie le voisin d’en face, tout cela une quiétude bancale, une léthargie rythmée par le chant hypnotique des cigales et le bruit lancinant du ventilateur. On comprend vite que quelque chose cloche, que les blessures sur son corps sont dues à l’automutilation et que son « compagnon » n’est autre que le voisin inconnu qu’elle surveille chaque jour. Le drama est photographié dans des couleurs très chaudes, surexposées et cotonneuses comme dans un rêve, alternant gros plans immersifs caméra portée et plans larges statiques de cette jeune femme seule égarée dans son pourtant si petit appartement.

Le glissement progressif d’une vie apparemment rangée vers des fêlures pathologiques est fréquent chez Iwai. C’est le cas dans le moyen métrage Undo (1994), document quasi-clinique sur l’effondrement d’un couple : Yukio, écrivain, et Moemi, femme au foyer qui tricote pour tuer l’ennui. Le couple habite un atelier d’artiste aux hauts murs nus et décrépis comme un tableau de Tapiès. Le drame commence quand Yukio achète deux tortues de compagnie alors que Moemi voulait un chien ou un chat. Quand Yukio sort sa perceuse pour forer la carapace de la tortue, on pense immédiatement à la figure névropathe de Des Esseintes dans À Rebours de Huysmans. Va-t-il sertir la carapace de pierres précieuses et réduire l’animal à un bibelot resplendissant, comme dans le fameux roman décadent français ? Non, Yukio enfonce juste un crochet pour tenir en laisse l’animal lors des balades champêtres du couple. Là encore, on pense à un célèbre épisode littéraire, quand, en 1841, Gérard de Nerval, se promena dans les jardins du Palais royal, un homard vivant en laisse. Rêve, folie, goût du mysticisme, portraits de jeunes femmes, quête de l’amour idéal : autant de points communs entre l’œuvre de Nerval et celle d’Iwai. Les maladies physiques et psychiques sont traitées comme des ornements, des artifices esthétiques. La névrose de Moemi se manifeste progressivement quand elle tricote compulsivement et, telle une araignée, tisse sa toile sur tout ce qui lui tombe sous la main : chaise, livre, lustre, nourriture… jusqu’à se ligoter les mains puis tout le corps. Désarçonné et conseillé par un psychiatre, Yukio en vient à ligoter lui-même sa compagne, dans l’art nippon raffiné du shibari, avant que Moemi disparaisse du jour au lendemain. Mais tout ceci a-t-il vraiment eu lieu ?

Undo marque la première collaboration entre Iwai et le directeur de photographie Shinoda Noboru, déjà à l’œuvre chez Somai Shinji (Love Hotel et Jardin d’été). Jusqu’à Hana & Alice en 2004 et la mort prématurée de Shinoda, lui et Iwai forment un duo complémentaire où la photographie à contre-jour, éthérée et enchanteresse illustre à merveille le fonds des films. Une « esthétique de la sensation » comme la qualifie So Wai Fung dans un travail universitaire. Une esthétique à la fois charmante (dans les romances comme April Story) et inquiétante (dans des histoires plus tragiques comme Picnic et All About Lily Chou-Chou).

.

Fêtes et amours galantes

.

En 1993, Iwai est récompensé du Prix des nouveaux réalisateurs de la Directors Guild of Japan pour son moyen métrage Fireworks, initialement produit pour la télévision mais remonté pour une sortie cinéma en 1996. Ce film montre le deuxième versant de l’œuvre d’Iwai, plus léger : la comédie douce amère et l’apprentissage du sentiment amoureux. Dans Fireworks, l’émoi amoureux touche un enfant de 11 ans. Dans Love Letter (1995), une adolescente de 15 ans et une femme trentenaire en deuil. Dans April Story (1998), une jeune fille de 18 ans tout juste arrivée à l’université, le cœur gonflé d’espoir mais phagocyté par une timidité maladive. Dans Hana et Alice (2004), deux jeunes filles fantasques de 15 ans. Dans A Bride for Rip van Winkle (2016), une femme d’une vingtaine d’années. Dans Last Letter (2018 pour la version chinoise, 2020 pour la version japonaise), des femmes de 13, 17, 40 et 60 ans.

Dans un essai vidéographique de 2019 d’EastAsia, l’art d’Iwai est qualifié d’éternellement adolescent, entre préciosité et mélancolie : « La préciosité est un mouvement esthétique français apparu au XVIIe siècle. Elle se manifeste surtout dans la littérature et se caractérise par l’attention que l’on porte aux manières, aux détails, au langage. C’est une esthétique qui, parce qu’elle se base sur la délicatesse, le discours amoureux, l’extrême subtilité, l’épure et l’idéalisation, est historiquement rattachée aux femmes, ou du moins à la vision littéraire de l’expression amoureuse féminine […] Les précieuses mélancoliques du cinéaste sont les adolescentes et jeunes femmes japonaises dont il dépeint des portraits aussi intimes et justes que fantasmés et grandiloquents. »

Il y a en effet de la préciosité dans les personnages iwaiens. L’amour fantasmé et codifié des jeunes femmes japonaises s’inspirent de celui des Précieuses comme Madame de Sévigné, Madame de Scudéry ou Madame de La Fayette, dont La Princesse de Clèves est une illustration parfaite. Ses deux protagonistes, Clèves et Nemours, sont des archétypes de l’amour idéal : beaux, intelligents, éduqués, aimables et sensibles. Mais cette perfection reste un idéal à atteindre, une fiction douce amère qui se termine bien souvent mal. Le caractère fictif de ce pur amour a même engendré la création de Tendre, une utopie amoureuse inspirée du roman Clélie de Madame de Scudéry. Ce pays imaginaire a été cartographié. C’est la fameuse « carte de Tendre » où l’on trouve le fleuve Inclination, le lac d’Indifférence et les villages de Jolis-vers, Billet-doux et Tendresse. Une topographie qui correspond aux différents passages et états amoureux prisés par une aristocratie qui s’ennuie et rêve de la grande Passion.

Le libertinage et le mouvement romantique vont reprendre ces idéaux amoureux, pour les moquer, les exacerber ou les adapter aux mœurs de l’époque, notamment dans des romans épistolaires comme Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ou Les Souffrances du jeune Werther de Gœthe. Écrire son amour, séduire, tout cela est codifié, comme on trouve aujourd’hui des tutoriels pour engager des conversations sur Tinder ou en messages privés Instagram. Existe-t-il vraiment une écriture de la séduction ? Peut-on tomber amoureux en lisant des lettres ? C’est ce que suggère Stendhal dans Le Rouge et le Noir avec les 53 lettres d’amour de Kalisky qu’utilise Julien Sorel pour courtiser Madame de Fervaques. Une méthode infaillible. Ou pas. Chez Iwai aussi, l’écriture — les lettres en particulier — est un véhicule fort de la narration : pour dire son amour ou se le remémorer… plus ou moins embelli ou sciemment lacunaire. C’est le principe de Love Letter et Last Letter pour l’amour conjugal et de Chang-ok’s Letters et Little Letter pour un amour plus familial. Ajoutons à cela, le forum Internet sur lequel des fans de la chanteuse Lily Chou-Chou écrivent leurs états d’âme, rêves et déceptions dans All about Lily Chou-Chou, ou le réseau social « Planet » utilisé par Nanami pour partager anonymement ses réflexions acerbes sur les applications de rencontres, dans A Bride for Rip van Winkle. Mais dans ce film, si l’idéal amoureux reste un objectif (très lointain), il est clairement malmené par la marchandisation de l’amour et les contraintes matrimoniales au Japon : pour se marier et avoir des enfants, on trouve ce qu’on peut. C’est un amour de raison et de nécessité matérielle et financière. Le Japon d’A Bride for Rip van Winkle, c’est l’empire du faux : amour factice, mariage factice, famille factice, travail factice, maison factice. Chacun joue un double jeu mais personne n’est vraiment dupe. La duplicité ne se limite plus à avoir sa vie « réelle » et sa vie sous pseudonyme sur les réseaux sociaux : la vie quotidienne entière est un mensonge entretenu par des combines aussi opaques que la Bourse.

À la préciosité s’ajoute la mélancolie des films d’Iwai. Un héritage du courant romantique, soit la célébration de l’individu et de ses sentiments personnels, fondamentaux pour « l’esthétique de la sensation », et un certain mépris ou inconfort pour son époque, corrélé à un repli vers un passé fantasmé ou un idéal inatteignable. Le romantisme exhale une innocence à jamais perdue, un état idyllique d’avant la société industrielle, un retour à la campagne, un retour à l’enfance. Une légèreté et des enfantillages qu’on retrouve dans la poésie romantique et post-romantique. Par exemple chez Verlaine, dans son recueil Fêtes galantes qui comprend le poème Clair de lune, mis en musique plus tard par Claude Debussy. Une musique au piano qu’on entend en leitmotiv dans All about Lily Chou-Chou, film mélancolique sur la solitude, le sentiment d’abandon à la sortie de l’enfance et la recherche de l’Éther, un monde idyllique loin des contingences de la société japonaise. Debussy est l’une des grandes influences du compositeur Iwai, car c’est aussi un musicien.

.

Iwai, artiste protéiforme

.

Iwai multiplie les formes d’expression audiovisuelles : clips musicaux, dramas pour télévision, documentaires, films en prise de vue réelle, films d’animation en rotoscopie, concerts filmés, mais aussi webséries et clips publicitaires. À l’origine, Hana et Alice est une websérie commandée par Nestlé. Iwai a décidé d’en faire un long métrage et de poursuivre les aventures amoureuses et cocasses de ses adolescentes espiègles. The 12 Day Tale of the Monster that Died in 8 est aussi une websérie en 12 épisodes réalisée via webcam pendant la pandémie et le confinement de 2020 qu’il a ensuite adaptée en long métrage. Even If I Could Find You In My Dreams (2020) et Lemon-Colored Dream (2023) sont des webséries tournées au format vertical seulement disponibles sur smartphone.

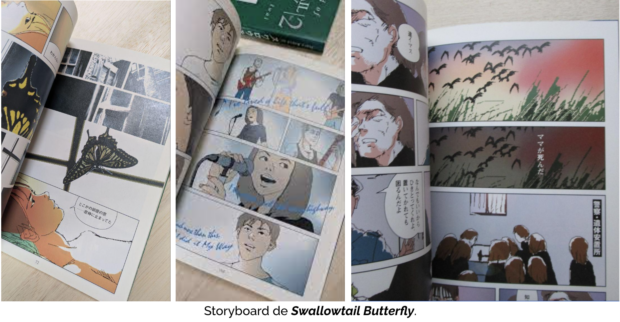

Iwai ne se limite pas à la réalisation puisqu’il est aussi producteur (sa société Rockwell Eyes a été fondée en 1998), romancier (la plupart de ses films sont des adaptations de ses romans, malheureusement disponibles uniquement en japonais et en coréen) et essayiste. La musique a une place prépondérante dans ses films. Combien de ses actrices sont aussi musiciennes ? C’est une constante : Chara dans Picnic et Swallowtail Butterfly, Nakayama Miho dans Love Letter, Coco dans A Bride for Rip van Winkle, Aina the End dans Kyrie. Ce n’est pas un mystère quand on sait qu’Iwai est aussi compositeur et pianiste. Il fait partie du groupe Hec & Pascal et a composé les musiques d’April Story, Hana et Alice, The Kon Ichikawa Story, Vampire et Last Letter. Il a aussi participé à la création de deux groupes spécifiquement conçus pour les projets multimédias Swallowtail Butterfly et All about Lily Chou-Chou. Il est enfin dessinateur. Dans sa jeunesse, il voulait être mangaka. On peut voir ses dessins dans les storyboards de Love Letter, Swallowtail Butterfly et Hana et Alice.

La dimension multimédia d’Iwai est la plus manifeste dans son projet All about Lily Chou-Chou, composé d’un roman, d’un forum Internet, d’un groupe musical, d’un film et d’un documentaire. Pour mieux comprendre, établissons la chronologie du projet :

2000 : Iwai a l’idée d’écrire un roman puis un film sur des adolescents de 14 ans. Le point de départ : un adolescent en tue un autre à la sortie d’un concert. Comment en est-on arrivé là ? Iwai souhaite développer un univers dans lequel les protagonistes vouent un culte à une chanteuse inspirée par Björk et Faye Wong. Pourquoi ne pas commencer par créer un groupe autour d’une chanteuse appelée Lily Chou-Chou et enregistrer l’album qui servira de canevas au roman et au film ? Iwai contacte Kobayashi Takeshi, avec qui il a déjà créé le groupe Yen Town Band autour de l’actrice Chara pour Swallowtail Butterfly. Kobayashi recrute la chanteuse Salyu, alors inconnue, et enregistre les chansons qu’on trouvera dans le film. Pour brouiller la frontière entre réel et fiction, deux singles sortent dès l’an 2000.

1er avril 2000 : Iwai ouvre le forum lilyholic sur lequel il va publier son roman, chapitre après chapitre, pendant 6 semaines. Les internautes peuvent laisser leurs commentaires et spéculer sur les raisons de l’assassinat de l’adolescent à la sortie d’un concert. Pour plus de réalisme, Iwai ajoute des fausses coupures de presse sur l’existence de Lily Chou-Chou et le meurtre perpétré à la sortie de son concert. Le roman aborde la question du harcèlement scolaire, activité nationale face à laquelle les parents et l’Éducation nationale semblent démunis et sans réponse. Les internautes laissent des témoignages sur le harcèlement qu’ils ont subi ou infligé. Le dernier chapitre publié, Iwai ferme le forum et finalise le script du film. Le roman est vendu plus tard sous forme de CD-ROM.

Du 13 août au 28 novembre 2000 : tournage du film en grande partie à Ashikaga, dans la préfecture de Tochigi, avec, sauf exception, des acteurs débutants ou non professionnels. C’est notamment le premier rôle au cinéma pour Aoi Yu, âgée de 14 ans. Le tournage est documenté dans All about ‘All about Lily Chou-Chou’. On y voit la genèse du projet, les méthodes de tournage et l’engouement des jeunes acteurs, notamment Ito Ayumi qui apprend à jouer au piano Arabesque de Debussy et qui se rase la tête pour une éprouvante scène de viol. Pour la scène du concert tourné à Tokyo dans le quartier de Shibuya, plus de 1 000 figurants familiers du forum lilyholic sont mobilisés. Ils ont chacun des instructions minutieusement écrites pour éviter d’avoir des figurants trop statiques. C’est parfois cocasse. Par exemple : « Les crevettes frites que j’ai mangées me restent sur l’estomac, j’ai mal au ventre mais je n’ai pas envie d’aller aux toilettes tout de suite. J’espère que je ne me sentirai pas trop mal quand le concert va commencer mais me retenir pendant 2 heures ne va pas être évident. »

7 septembre 2001 : avant-première au Festival du film de Toronto.

6 octobre 2001 : sortie du film au Japon. Il figure en 7ème position du top 10 annuel de la revue Kinema Junpo. Comme la plupart des films d’Iwai, il n’est pas distribué en dehors de l’Asie, à l’exception de festivals. Il est aujourd’hui cité dans les listes des meilleurs films japonais des années 2000 et bénéficie d’un statut culte. On trouve même sur Youtube des vidéos de fans en pèlerinage à Ashikaga sur les lieux du tournage.

17 octobre 2001 : sortie de l’album Kokyu de Lily Chou-Chou où l’on trouve 9 chansons de ce groupe fictif jouées dans le film. C’est un extraordinaire album de pop psychédélique. Le groupe joue plusieurs concerts. Une autre bande originale du film, comprenant des morceaux instrumentaux de Kobayashi, est disponible.

2002 : sortie du documentaire du tournage.

2010 : Lily Chou-Chou se reforme pour une tournée à l’occasion des 10 ans de l’album. Entre-temps, la chanteuse Salyu est devenue une artiste reconnue.

2021: pour les 20 ans du film, une partie de la distribution se réunit autour d’Iwai pour parler du film. Des scènes coupées et des rushes sont mis en ligne sur la chaîne Youtube du réalisateur.

.

All about Lily Chou-Chou, film hybride et mutant

.

All about Lily Chou-Chou suit sur deux ans et de manière elliptique le parcours d’adolescents de 13-14 ans d’une ville de province, avec un focus sur Hoshino, harceleur du collège, Hasumi, une de ses victimes, Kuno, la fille la plus belle du collège, ostracisée par ses camarades jalouses, et Tsuda, l’innocence même forcée à la prostitution. En toile de fond de cette tragédie du quotidien : l’énigmatique chanteuse Lily Chou-Chou dont les fans se réunissent sur un forum Internet où ils partagent sous pseudonymes leurs théories sur l’Éther (monde idéal), l’actualité de la chanteuse et leur mal-être.

C’est le premier film tourné en numérique mais cela ne remet pas en cause « l’esthétique de la sensation » développée par Iwai et Noboru depuis Undo : contre-jours, plans larges montrant l’isolement des personnages au milieu des rizières, plans rapprochés en caméra portée lors de bagarres. Lors d’une séquence où un groupe d’adolescents part en voyage à Okinawa, le tournage est collaboratif puisque les plans sont tournés par les acteurs eux-mêmes, sur des mini caméras, à la manière des vlogs (quelques années avant leur développement). C’est brut, c’est immersif, c’est le moment pivot du film où Hoshino va vriller et devenir le harceleur en chef du collège. Ce n’est pas la première fois qu’on voit un réalisateur donner des caméras à ses acteurs. Jang Sun-woo l’avait déjà fait en 1997 pour Timeless Bottomless Bad Movie, film provocateur la jeunesse désœuvrée et trash sud-coréenne. Cela donne au film un aspect polyphonique ou choral. Pas à la manière d’un film de Robert Altman mais à la manière d’un forum Internet : avec des discussions et points de vue divers selon les sujets abordés, des fragments de pensée désorganisés, de brefs commentaires et réactions aux messages précédents. Le film est justement parsemé d’écrans des textes publiés sur le forum des fans de Lily Chou-Chou. S’y expriment des forumeurs réguliers comme philia (Hasumi) ou blue-cat (Hoshino). Personne ne sait qui est qui « dans la vraie vie » et c’est seulement à la fin du film que Hasumi découvre que Hoshino est l’un des forumeurs récurrents. Le forum est un échappatoire, un journal à plusieurs voix, où ces adolescents brisés expriment leur mal-être et leurs frustrations. Une porte d’entrée à l’Éther, ce nébuleux monde idéal chanté par Lily Chou-Chou.

C’est un film très éprouvant où le harcèlement scolaire est mis en scène sans jugement, comme un passage inévitable que personne ne peut arrêter et qui se manifeste de manière aléatoire : d’une scène à l’autre, une ancienne victime peut devenir le harceleur et vice versa. Les ellipses narratives renforcent l’incompréhension du spectateur. Comment cet élève est devenu si cruel en si peu de temps ? Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? Dans un premier montage dont on voit des extraits dans le documentaire du tournage, Iwai avait inséré à plusieurs moments les voix-off des personnages qui commentaient leur état d’esprit et leurs émotions. Sans doute pour être moins directif et explicatif à l’égard des spectateurs, il les a finalement supprimées. Reste le parcours brut, violent et décousu de ces adolescents, des mutants aux hormones capricieuses et à la cruauté sans pareille. Brimade, racket, prostitution forcée ou viol : l’escalade de l’horreur ne les émeut pas. Tout leur est futile, par delà les notions de bien et de mal.

Dans un entretien donné à A Rabbit’s Foot en 2025, Iwai commente la dureté du film et cette violence aléatoire et aveugle : « J’essayais simplement d’être fidèle au sujet. C’est un film sur le harcèlement, et j’ai parlé à beaucoup de personnes qui avaient été harcelées, mais aussi qui avaient elles-mêmes harcelé quelqu’un. C’est juste horrible. Il n’y a pas d’issue. Il n’y a que la douleur et la haine. Dans le film, j’ai essayé d’offrir un mince espoir à travers le personnage de Lily, ce lien commun que partagent le harceleur et la victime. Mais au final, même cela, ce n’est pas Dieu. Ce n’est pas le salut. C’est juste un fantasme. C’est ce que vivent les gens dans la réalité. Je ne pouvais pas trahir ces personnes en donnant au film une fin heureuse. Je ne pouvais pas les abandonner. Je rencontre encore aujourd’hui des gens qui ont vu le film à 14 ans et qui me disent qu’il les a sauvés. Je me demande pourquoi, mais je pense que c’est parce qu’ils ont simplement vu quelqu’un qui leur ressemblait. On ne leur donne pas une fin heureuse, mais… ils survivent. Ils s’en sortent. Ça a été dur pour moi de faire ce film. »

.

Créateur de mondes intérieurs

.

Iwai est un créateur de mondes intérieurs, de micro-communautés qui tentent de façonner leur idéal et de se préserver au mieux du monde extérieur. Dans les films légers comme Love Letter, April Story ou Hana et Alice, cela se manifeste par le jeu. Un jeu de piste ou un jeu de l’oie. Que ce soit par une relation épistolaire basée sur un quiproquo, la visite compulsive d’une librairie pour trouver son prince charmant ou un mensonge qui consiste en faire croire à un jeune homme qu’il est amnésique et qu’il a oublié la femme qu’il aime. Chacun de ces jeux de piste a sa propre « carte de Tendre » mise au goût du jour.

Dans Love Letter, le quiproquo épistolaire entraîne deux femmes, qui ne se connaissent pas, à mieux découvrir ou retrouver leur amour pour un même homme, Itsuki. On assiste à un voyage dans le temps (le souvenir des années collège pour l’une et de l’entrée dans la vie active pour l’autre) et dans l’espace (la région de Kobe et la ville d’Otaru à Hokkaido). Chaque séquence de souvenir amène l’une à douter d’un amour qui n’en était peut-être pas un, et à l’autre à comprendre, avec beaucoup de retard, qu’elle a peut-être raté l’amour de sa vie. Un amour adolescent très ludique : à la bibliothèque du collège, Itsuki empruntait tous les livres qui n’avaient jamais été empruntés uniquement pour y écrire sur les cartes de sortie le nom de l’être aimé. C’est une quinzaine d’années plus tard qu’en retournant au collège par nostalgie, la jeune femme découvre que ce « jeu de cartes » a été découvert par des collégiennes qui s’amusent à trouver tous les livres où se trouvent uniquement le nom d’Itsuki Fuji. Au dos d’une de ces cartes, on trouve un portrait dessiné de l’adolescente.

Dans April Story, Uzuki, jeune fille de 18 ans, quitte son Hokkaido natal pour étudier à Tokyo. C’est le film le plus fleur bleue d’Iwai. Tout y est comme dans un conte de fée : des cerisiers en fleur à la vie insouciante à l’université, des balades en vélo dans les ruelles propres de Tokyo aux flâneries dans les librairies. Uzuki est la jeune fille idéale vantée par les Précieuses du XVIIe siècle : belle, intelligente, pétillante, innocente… mais terriblement timide et apeurée par la moindre interaction avec le monde extérieur (sa voisine, ses camarades d’université et son amour secret). Ce conte de fée, mièvre et lumineux, laisse pourtant apparaître peu à peu une ironie grinçante. Uzuki est une femme galante prise au piège de son idéalisation de l’amour et de sa « carte de Tendre » surannée. Uzuki veut imposer à la vie les conventions des œuvres romantiques mais la réalité la rattrape. Il y a du Flaubert dans cette moquerie (relative) de la pose romantique qui ne peut que mener à la désillusion. April Story est comme une adaptation de Madame Bovary dans le Japon des années 90, mais seulement le temps d’un printemps, et avec une Uzuki aimable et kawai (l’inverse d’Emma Bovary).

Dans Hana et Alice, les deux héroïnes éponymes (dont les caractères complémentaires fusionnées constituent, encore une fois, la jeune fille idéale : belle, intelligente, drôle et sensible) manigancent un jeu (cruel). Hana fait croire à Masashi, collégien dont elle est amoureuse, qu’il est devenu amnésique et qu’il a oublié qu’ils étaient tous les deux en couple et filaient le parfait amour. Ce mensonge égoïste et romanesque va bien sûr mal tourner mais Hana, avec l’aide de sa best friend forever Alice, vont concevoir tout un monde alternatif pour tromper Masashi. Le monde selon Hana. Ce jeu de dupes prend fin quand Masashi comprend, grâce à un jeu de cartes, qu’on le manipule. Le retour à la réalité est amer pour Hana.

Dans les films plus durs, lorgnant vers des pathologies psychotiques, la séparation entre les mondes intérieurs et extérieurs est plus marquée… et bien moins ludique ! Il n’y a pas de « carte de Tendre » pour se guider. On navigue plutôt à vue sur des forums Internet en vouant un culte à une chanteuse comme dans All about Lily Chou-Chou, une manière de rompre avec un monde extérieur invivable. On sombre dans ses névroses et obsessions comme dans A Summer Solstice Story ou Undo.

Il est aussi question de folie dans Picnic, film réalisé en 1994 mais distribué en 1996, soit l’errance de trois personnes échappées d’un asile d’aliénés. Ce trio s’échappe régulièrement de l’asile mais en marchant uniquement sur les murs de la ville : pas question de fouler le sol du monde extérieur. En lisant le Nouveau Testament en commençant par la fin (l’Apocalypse), Tsujumi (Asano Tadanobu) pense que la fin du monde va arriver dans quelques jours. Une manière de mettre fin à ses hallucinations et à sa culpabilité : le meurtre de son professeur d’école, possiblement coupable d’attouchements sexuels. Cette croyance en la fin du monde va motiver le dernière évasion du trio, véritables marginaux parcourant la ville (étonnement vide) sur les murs des propriétés privées et des terrains vagues.

Il est moins question de folie que d’une tentative de vivre « normalement » et intégré à la société dans Vampire, le film américain d’Iwai. En apparence, Simon est un homme bien sous tout rapport : professeur de biologie dans un lycée, dévoué envers ses élèves et sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Sauf que c’est aussi un vampire clinique : il ressent le besoin de boire le sang d’autrui. Cette pathologie, bien que rare, existe réellement. Simon est un peu le double maléfique d’Uzuki d’April Story. Aux idéaux amoureux de la littérature romantique, il préfère la littérature de Bram Stoker et le mythe de Dracula. Un mythe intégré dans des cercles de désaxés punk-emo-gothiques que rencontre Simon via Internet, fascinés par les tueurs en série et les meurtres les plus macabres. Pour assouvir son désir de sang, Simon ne veut rien faire de répugnant. Il a une éthique : il infiltre des forums d’Internet, sorte de clubs du suicide où les membres peuvent se rencontrer pour ne pas mourir seul. Sauf que Simon en profite pour vider les personnes de leur sang. Cet acte de suicide assisté est-il un meurtre ? Simon est bien conscient de vivre deux vies mais il fait tout pour ne pas perdre contact avec le monde extérieur ; il tente de faire cohabiter son moi vampire et son moi gendre idéal.

Swallowtail Butterfly est le film le plus étonnant d’Iwai. C’est le seul qui se passe d’une réalité alternative, une dystopie dans laquelle l’immigration (essentiellement chinoise) a changé Tokyo, maintenant entouré d’une banlieue appelée Yen Town, où règnent le marché noir, la prostitution et la drogue. Des habitants de Yen Town ont un rêve : créer un lieu utopique, multiculturel, artistique et sans argent. Leur Yen Town utopique, manifestation de leurs mondes intérieurs, ne fera pas long feu face à la corruption et à l’opportunisme du monde extérieur (Tokyo) et à l’égoïsme des gangs de Yen Town.

.

***

Dramatiques ou légers, les films d’Iwai ont toujours un aspect lumineux. Même filmés à contre-jour. Une lumière qui éblouit jusqu’à l’aveuglement ou qui se diffuse moins violemment par les fêlures de ses personnages. « Bénis soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière », comme écrivait Groucho Marx. Il y aussi un côté komorebi : ce mot japonais qui décrit la lumière du soleil à travers les feuilles d’un arbre : une lumière douce et apaisée, symbole de l’éphémère et de l’évanescence. Une lumière qu’ont peut regarder avec mélancolie, en écoutant (dans sa tête) une musique à la Debussy ou quelque chose de plus contemporain, sirupeux, néo-hippie et psychédélique, comme Shine like stars de Primal Scream :

I watch you dance, you look so happy

Lost in the moment of abandon, you’re set free

To me, you’re precious, may you always

Shine like stars

Shine like stars

Shine like stars

Marc L’Helgoualc’h

Suivre

Suivre