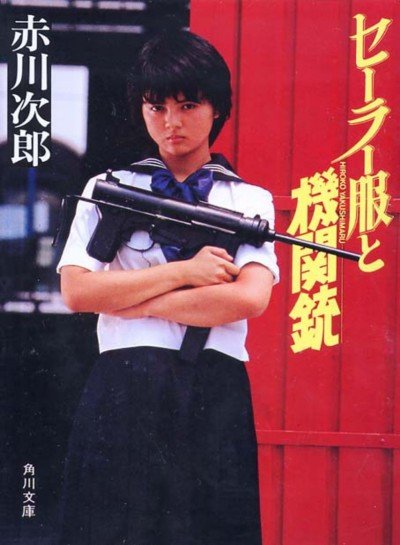

La Maison de la Culture du Japon à Paris (MCJP) consacre une rétrospective intégrale de l’œuvre de Somai Shinji. Retour sur Sailor Suit and Machine Gun, sans doute son plus gros succès commercial et véritable manifeste de sa thématique fétiche de l’adolescence.

À la mort de son père, une jeune lycéenne voit sa vie bouleversée lorsqu’elle apprend qu’elle hérite de la direction d’un clan de Yakuza.

Somai Shinji trouve dans la thématique de l’adolescence un vrai fil rouge au sein de sa filmographie puisqu’il creuse ce sillon dans 7 de ses 13 films. Pour le réalisateur, le point culminant d’une perte d’innocence à cette période fragile passe souvent par un évènement extraordinaire pour ces jeunes héros. Cela passe par une cohabitation inattendue des ados de The Terrible Couple (1980), le passage d’un typhon le temps d’une nuit dans le magnifique Typhoon Club (1985) ou encore le déménagement avec en toile de fond la séparation de ses parents pour la fillette de Déménagement (1993). Le postulat le plus fou de cette facette intervient cependant dans Sailor Suit and Machine, adaptation d’un roman de Akagawa Jiro où la lycéenne Izumi Hoshi (Yakushimaru Hiroko) se retrouve bien malgré elle à la tête d’un clan yakuza.

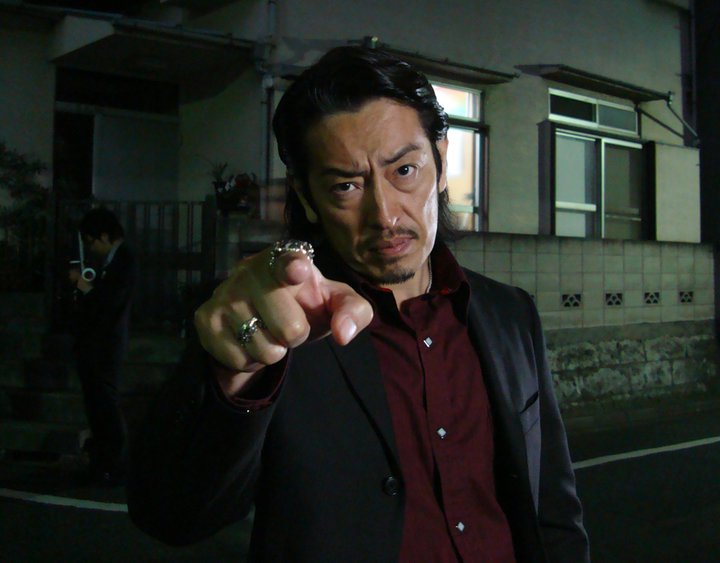

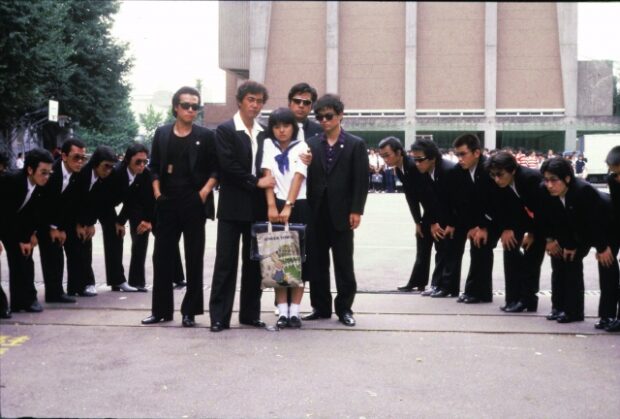

Somai se plaît à introduire ses adolescents dans la fleur de leur insouciance avant d’effectuer la bascule dans le déroulement du récit. Ainsi avant les nageuses délurées en ouverture de Typhoon Club, on découvre Izumi se contorsionnant la tête en bas. La trame policière (un chassé-croisé autour d’une cargaison d’héroïne) est moyennement prenante, l’intérêt réside dans la confrontation de la candeur d’Izumi face à l’impitoyable monde des yakuzas. Somai joue dans un premier temps du décalage (les membres du clan venant chercher Izumi au lycée) et de la parodie, la dévotion toujours extrême des subordonnés incitant Izumi à accepter l’embarrassant héritage sans quoi ils seraient partis en mission suicide. On découvre les différents codes yakuzas à travers le regard ingénu d’Izumi où se détache néanmoins un vrai esprit chevaleresque avec le personnage de Sakuma (Watase Tsunehiko), subtile et touchante incarnation des premiers émois amoureux de notre héroïne.

Sous l’humour, le film participe néanmoins à la déconstruction de la figure du yakuza qu’on trouve dans des films plus « sérieux » comme Combat sans code d’honneur de Fukasaku Kinji. Ainsi la dimension attachante et le sens de l’honneur entrevu dans le clan d’Izumi est contrebalancé par les méthodes perverses et la violence bien réelle de leurs adversaires avec l’appât du gain que suscite l’héroïne. Point de débordement trop féroce à la Fukasaku mais plusieurs situations cruelles et de morts tragiques viennent briser l’innocence d’Izumi. L’aspect le plus intéressant est la fonction de famille reconstituée ou dysfonctionnelle que constitue le clan yakuza. Un dialogue souligne dès le départ que les rôles s’étaient renversés entre Izumi et son père défunt pour lequel elle occupait une fonction presque maternelle. Les membres du clan sont des enfants égarés sollicitant une autorité, une affection filiale qu’ils n’ont pas eues dans leur enfance. C’est par ce biais qu’est désamorcée une scène potentiellement sordide où Izumi soigne un yakuza blessé et que la proximité incite ce dernier à lui avouer que son parfum lui rappelle celui de sa mère. Il finit par l’étreindre mais sans la moindre connotation sexuelle, ce qu’Izumi comprend aisément en lui rendant cette marque d’affection dans une pure gestuelle maternelle – le tout dans un superbe plan-séquence de Somai.

A l’inverse de cette simplicité dans les relations et choix filmiques, Somai témoigne de plus d’extravagances chez les antagonistes. Le personnage de Mayumi (Kazamatsuri Yuki) est en quelque sorte le miroir inversé d’Izumi, fille de yakuza à la destinée tragique. La stylisation des environnements (cet antre de yakuza évoquant un temple démoniaque), la caractérisation pittoresque (un méchant en fauteuil roulant qui réserve des surprises) et les méthodes sadiques forment alors un tout négatif représentant cette tournure néfaste du monde yakuza. Izumi va donc irrémédiablement se voir brutalement imposée la corruption des adultes et va céder brièvement à ses bas-instincts dans une scène qui donne son titre au film.

L’épilogue signe ce désenchantement, croisant les premières expériences adolescentes (le premier baiser final triste à souhait) à une vision plus adulte. La dernière scène l’exprime parfaitement par l’image avec Izumi déambulant dans les rues en uniforme de lycéenne en portant des talons hauts rouge de dame pour signifier cette dualité. Le film sera un immense succès au box-office japonais et son œuvre la plus populaire localement. L’actrice Yakushimaru Hiroko, une des plus célèbre Idol (elle chante la chanson du générique de fin) de l’époque y est pour beaucoup en attirant la jeunesse en salles pour le film qui connaîtra remake, déclinaison en série TV et diverses itérations dans les années suivantes.

Justin Kwedi

Sailor Suit and Machine Gun de Somai Shinji. Japon. 1981. Projeté à la Maison de la Culture du Japon à Paris

Suivre

Suivre