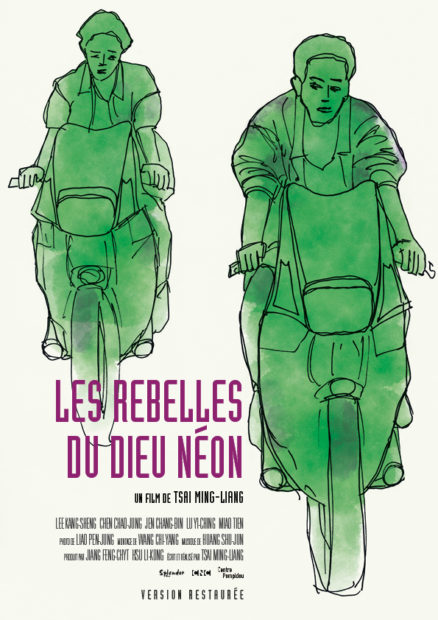

A l’occasion de la rétrospective dédiée au cinéaste Tsai Ming-liang au Centre Pompidou, Les Rebelles du dieu néon sorti initialement en 1998, fait son retour dans nos salles obscures.

Hsiao-kang passe son temps à déambuler dans les rues de Taipei, de nuit comme de jour. Mais après une altercation avec un motard, il abandonne soudainement ses études et s’éprend de fascination pour un trio de jeunes voyous, qui se trouvent être ceux lui ayant causé du tort.

Un monde sépare ce premier pas dans l’industrie cinématographique du dernier long-métrage en date de Tsai Ming-liang, Days (2020). Si radicalité, pesanteur et fixité hiératique sont les maîtres mots de ses explorations actuelles (qu’il avouera lui-même perpétrer dans le dernier numéro des Cahiers du Cinéma), Les Rebelles du dieu néon s’avère à bien des égards inhabituel, plus mobile et plus incisif, si tant est que l’on est familier du monsieur. Dans le cas contraire, il est une ouverture idéale à ses tribulations nocturnes et essais stylistiques exacerbés. Tout commence une nuit à Taipei, lorsque Tsai Ming-liang observe et trouve en un jeune étudiant sur une borne d’arcade la figure qu’il recherchait si ardemment. Il s’agissait de Lee Kang-sheng, qui deviendra son acteur fétiche pour le restant de sa carrière. C’est à partir de cette fulgurance que Tsai dédiera ses images à la jeunesse tourmentée de la capitale insulaire.

En effet, tout de ce portrait urbain tend à développer une métaphysique des mœurs où l’incommunicabilité règne entre les êtres. Un Taïwan juvénile en crise existentielle se déploie sous nos yeux, se posant comme contexte même des traditions picturales chinoises du Vide et du Plein (cf. l’ouvrage éponyme de François Cheng). Ainsi, les vestiges de l’âme, l’errance et la solitude s’expriment par le silence, quand la ville environnante, ses forces motrices imperturbables, et la salle de classe de Hsiao-kang, grouillent de monde au point d’initier l’asphyxie. La caméra de Tsai prend en ce sens une dimension architecturale, bien souvent en contre-plongée, ne laissant que très rarement transparaître l’azur bleuté du ciel derrière le sillage des buildings et l’omniprésence des enseignes au lettrage idéographique. Il joue de l’urbanisme et de l’activité citadine, intègre le temps comme paramètre géométrique à sa science de la composition plastique. Une simple ligne de basse vient saupoudrer l’ambiance sonore, son qui d’ailleurs est entièrement intradiégétique et renforce l’immersion. Les néons, éclairages froidement chimiques et artificiels, insufflent une harmonie visuelle exaltante, et une sophistication propre aux recherches esthétiques post-modernes de la seconde vague taïwanaise, dont Tsai est le fer de lance. Dans cette démarche artistique, la captation du réel est primordiale.

Nombre de motifs récurrents au film comme à son cinéma habitent le cadre. On retrouve les cabines téléphoniques, les scooters, les télévisions cathodiques, mais aussi un déluge de soft power technologique japonais. La phénoménologie du rétro investit les formes, qui par-delà l’attribut esthétique, révèle une fonction décélératrice et un regard en arrière nostalgique vis-à-vis de ce que le concept de High Speed Society appellera tyrannie du moment ou nihilisme de la vitesse. Tsai procure une méditation, s’attarde sur l’anodin avec regret et affection, et mine de rien s’inscrit dans une confrontation entre traditions (cf. revival confucéen, Corrado Neri – Rétro Taiwan) et modernité. Une présence anthologique du passé dans les manifestations culturelles du présent, proche du style d’Edward Yang et de son Taipei Story pour rester sur l’île. On dénote par ailleurs des éléments plus naturels tels que l’eau ou la pluie. Ces deux derniers donnent à l’ensemble une palpabilité humide, insalubre, et quelque chose de bien plus sensoriel, qui sonnerait presque onirique si l’on constate les objets flotter au gré du temps (cf. la symbolique de l’horloge dans Et là-bas quelle heure est-il ?) et l’impuissance face aux dégâts des eaux (qu’on reconsidèrera aussi dans The Hole). Notons que l’inondation semble provenir de l’énigmatique quatrième étage de l’immeuble, sur lequel l’ascenseur s’arrête systématiquement et inexplicablement. Et c’est au beau milieu de ce macrocosme irrespirable que les fantômes de la mégapole entrent en dualité.

Le point de rupture dramaturgique du film sera l’altercation entre Hsiao-kang, dans le taxi de son père, et le jeune voyou Ah Tze, qui brisera son rétroviseur. Tout le film se voit alors conduit par un principe de causalité qui suppose une poétique du hasard. Un rapprochement pourrait ici se faire avec le cinéma de Wong Kar-wai, notamment Chungking Express, fort de ses destins croisés et dont l’imprévu dévoile une certaine conception de la beauté. Mais Tsai, mélancolique comme il est, admet plutôt une confrontation de deux modèles de l’existence. Le personnage de Hsiao-kang est renfermé, maniaque, neurasthénique, en proie à la tourmente et aux disputes incessantes avec ses parents, dont le regard souffrant à la vue de leur fils dit beaucoup. Le père ne peut s’empêcher de laisser la porte du foyer ouverte quand son enfant disparaît dans la nature, lui réservant toujours une place dans son cœur malgré la discorde. A l’inverse, celui de Ah Tze, interprété par Chen Chao-jung, semble pétillant de vie autant qu’en symbiose avec son petit groupe d’amis composé de Ah Bing et de Ah Kuei. Un triangle amoureux est même envisageable, et la nonchalance de leur attitude implique du charisme dans cet univers vintage phosphoré. Tous trois font les 400 coups pendant que Hsiao-kang étoffe une fascination pour leur quotidien qu’il n’a, et ne peut vivre.

Un simple rétroviseur, à l’image de son reflet désormais brisé, entame une spirale de vengeance sous couvert de frustration sociale et sexuelle, problématique inhérente au cinéaste. Mais le tableau de cette petite bande n’est pas immaculé. Eux aussi semblent tristes à leur manière, insatisfaits de la vie qu’ils mènent au jour le jour, et le fait que Hsiao-kang apprenne si aisément à les connaître démontre bien qu’ils ne sont qu’un miroir fantasmé de sa propre personne, ce qu’il méprise plus que tout au monde. D’abord les suivre pour mieux préparer son piège, puis vandaliser le scooter de Ah Tze, qui pour le réparer sera contraint de vendre plus tôt que prévu des cartes mères volées quelques heures auparavant, ce qui débouchera à sa vengeance sournoise sans qu’il n’ait eu besoin de l’accomplir de lui-même ni de se salir les mains. Hsiao-kang, possédé par les forces corruptrices de la ville, devient l’allégorie de Nezha, divinité chinoise qui hait son père et tourmente les hommes pour son propre plaisir. Il est le rebelle du dieu néon, spectre du mystérieux quatrième étage par lequel il faut inexorablement passer pour s’élever au-delà. Et pendant ce temps, le téléphone rose de Hsiao-kang continue de sonner dans le vide.

Pour sa première pellicule, Tsai Ming-liang met à nue les plus profonds désirs et passions de la jeunesse comme personne, entre la prise de recul extrême et l’engouffrement dans l’intimité.

Richard Guerry

Les Rebelles du dieu néon de Tsai Ming-liang. 1992. Taïwan. En salles le 30/11/2022

Suivre

Suivre