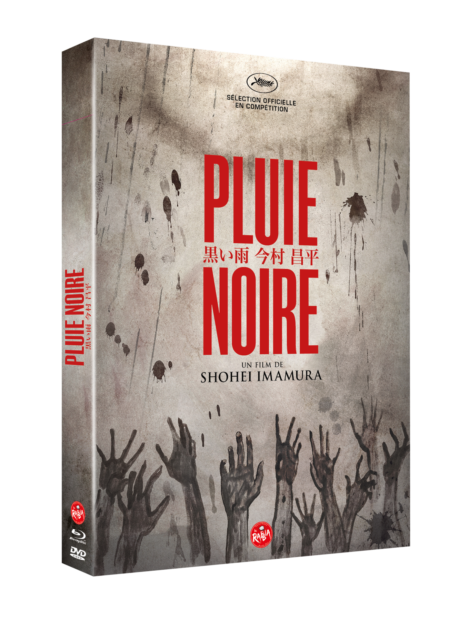

Entre deux Palme d’Or (La Ballade de Narayama en 83 et L’Anguille en 97), Imamura Shohei réalise, près de 45 ans après les faits historiques, l’un des plus grands films sur les séquelles du bombardement atomique de Hiroshima. Ce gendai-mono tragique tire sa fulgurance de son apparente atemporalité. Réalisé pourtant la même année que Tetsuo, Kiki la petite sorcière et Violent Cop, il semble traîner avec lui les cendres fuligineuses de sa tragédie et sourdre d’une autre époque. Visible en VoD sur ARTE et édité en digipack collector DVD/Blu-Ray par La Rabbia, retour sur cette œuvre capitale !

Le 6 août 1945, Yasuko, une jeune Japonaise, voyage sur un ferry-boat pour rejoindre la maison de son oncle. Le bateau est rattrapé par la pluie radioactive provenant de la bombe larguée sur Hiroshima. Cinq ans plus tard, dans une campagne apparemment intacte, l’oncle, la tante et leur nièce vivent en sursis. Le bruit court que Yasuko a été irradiée et la méfiance à son égard grandit…

Ce qui a foudroyé les spectateurs à la présentation de Pluie noire au Festival de Cannes 89 (et qui continue de sidérer aujourd’hui), c’est la séquence inaugurale de la déflagration atomique, au petit matin de 8h15. Tandis que, tout en état de guerre mondiale que soit le pays, se tiennent les chanoyu (les cérémonies du thé), résonnent le chant des semi (les cigales japonaises) et tache la sueur au dos des chemises – que la vie va, en somme -, Little Boy explose et libère « dix mille soleils » en un souffle de mort. Dès les premières minutes, cette violence, à la mesure de celle qui a dû saisir Hiroshima, libère un champ de cadavres vivants aux peaux fondues. Le spectaculaire de la mise en scène, amplifié par la musique tragique de Takemitsu Toru, se coud à la robe du réel pour tendre à la sidération terrible qu’a dû représenter la bombe. En faisant de cette explosion l’événement inaugural de l’œuvre, en l’expédiant d’emblée, Imamura évite d’en faire un simple ressort dramaturgique, un acmé narratif vers lequel tendrait le récit et que le spectateur attendrait comme un vulgaire retournement de situation. « Hiroshima« , comme « Auschwitz » ou « S21« , ne doit pas être réduit à un rouage théâtral mais bien rester cet effroi historique et ce point de non-retour moral qu’il a incarné. C’est ce que réussit cette introduction expéditive qui, en désamorçant le suspense de l’explosion, en représente l’horreur, sans racolage narratif.

L’œuvre campe ensuite dans les séquelles parallèles. Adapté d’un roman paru en 1966 de Ibuse Masuji (une des principales figures de la littérature de l’ère Shôwa), le livre, comme le film, portent sur les années proches qui ont suivi la catastrophe et ceux qui, touchés par les retombées radioactives, y ont survécu. Reprenant une esthétique des années 50, jusque dans sa photographie signée Kawamata Takashi (assistant chez Ozu puis directeur de la photographie des premiers Oshima, Fukasaku et de plusieurs Nomura), le charbon et la suie qui semblent recouvrir l’image et le son prêtent au récit ce sentiment d’être lui-même rescapé de la tragédie. Ce théâtre calciné accueille une galerie de hibakusha, ces Japonais plus ou moins confrontés aux affres de la pluie noire. Au centre gravite Yasuko, jeune célibataire en âge de se marier et dont l’exposition à la bombe et les potentielles séquelles qui en résulteraient repoussent les prétendants. Autour se trouvent son oncle Shigematsu, sa tante Shigeko et Yuichi, jeune homme traumatisé par les signaux d’alarme comme de simples klaxons (et qui n’est pas sans évoquer le personnage de Mifune dans Vivre dans la peur). De cette communauté blessée, dépeinte entre effroi résigné et douceur d’apparat, Imamura dessine un geste fondamental de son cinéma : la description déraisonnée des êtres humains qui, confrontés à l’hypertrophie sociale (l’étouffement imposé par les coutumes culturelles ou l’apothéose scientifique représentée par la bombe A), sont ramenés paradoxalement à leur condition animale (ce qui en fait, sur ce sujet, le chaînon manquant entre Buñuel et Kim Ki-duk).

Ce que la petite musique de chambre et hautement crépusculaire de Pluie noire laisse entendre, c’est ce mystère : comment survivre à la catastrophe ? Comment, contre la terreur en soi, laisser la vie couler et continuer à se rouler dans son torrent ? L’enjeu dramatique sur lequel repose toute la tension tient à ce hiatus entre le quotidien d’une bourgade provinciale et la mort qui hante et travaille en sous main ses habitants. Toute l’empreinte plastique se construit sur le motif de la rupture : rupture de l’explosion atomique qui vient briser le cours du vivant, rupture dans le jeu des acteurs qui alternent entre une douceur transie et la violence de ce qui les menacent ou les affolent, rupture dans la musique orchestrée en cordes stridentes et qui déchire de l’intérieur la beauté contemplative des dégradés de gris. Ces itérations de la rupture comme motif nodal de l’œuvre témoignent, par les moyens du cinéma, donc du montage, ce beau souci, que « Hiroshima » est ce nom depuis lequel le Japon (et une partie du monde dans son sillon) s’est scindé dans le temps. Sans grande pompe morale ni pesanteur tragique (ce n’est pas Hiroshima mon amour, magnifique, pour d’autres raisons), trivial et dramatique, Pluie noire a été cet événement nippon (en Compétition à Cannes et présent dans le top 10 annuel des Cahiers du Cinéma) qui œuvra à la fois à ce travail de mémoire et grava d’une pierre blanche l’Histoire du cinéma japonais.

Flavien Poncet

Suivre

Suivre