Stephen Sarrazin présente dans DC Mini, nom emprunté à Kon Satoshi, une chronique pour aborder « ce dont le Japon rêve encore, et peut-être plus encore ce dont il ne rêve plus ». Il nous livre ici ses réflexions sur ses dernières lectures et découvertes cinématographiques et artistiques.

Les mois de la pandémie donnèrent lieu à un enseignement universitaire, des cycles de conférences et autres symposiums, tous en ligne. Ils virent la sortie de nouveaux ouvrages sur les cinémas d’Asie, et permirent de revenir sur des titres parus en anglais. Tout cela au cours d’une période durant laquelle plus d’un cinéaste asiatique sortait un film remarqué, de Days du Taïwanais Tsai Ming-liang à Les Amants sacrifiées du Japonais Kurosawa Kiyoshi. Plus tôt dans l’année 2021, le Festival de Berlin avait été favorable à Wheel of Fortune and Fantasy de Hamaguchi Ryusuke, tout comme Cannes à son adaptation de Drive My Car de Murakami Haruki, tiré de son recueil Men with Women, un titre qui mérite à lui seul un commentaire sur ce que les personnages féminins sont sommés de faire. Le narrateur de Murakami décrit les attributs masculins d’une jeune conductrice, petite et trapue, une carrure robuste, une posture ancrée dans le sol, en ajoutant une observation qui pourrait la rendre encore moins séduisante : une grande tache de naissance visible sur le cou. Mais il y a un détail qui la rachète, sa poitrine opulente. Le cinéma et la littérature japonais ont introduit cette figure de combattante dans les années 70, notamment dans les films de Toei (le Pinky Violence) et les gangs de filles, dans lesquels les femmes tenaient tête et cognaient. Puis les réalisateurs masculins des années 90 ont découvert la PILF (the proletarian I’d like to…), une jeune femme qui n’a pas terminé ses études, qui travaille dans des supérettes ou des stations-service régionales. Désabusée, elle se laisse abuser par un superviseur plus âgé et lubrique. Elles sont apparues au cours des vingt dernières années, notamment dans les films de Kitano Takeshi et Sono Sion. Drive My Car de Murakami est un conte fantasmé post-pilf, dans lequel la jeune femme défie les attentes, thème cher à l’écrivain, et parvient à s’attacher à un homme plus âgé, hanté par la perte et le poids de la culture (la mort d’une épouse qu’il a surprise en train d’avoir une liaison avec un jeune acteur dans leur maison, qui n’est pas sans rappeler Jeff Goldblum dans Série noire pour une nuit blanche de John Landis, dont le trajet le conduit à Michelle Pfeiffer), leurs silences et leurs pauses pendant le trajet ayant valeur de rouleaux de calligraphie. Les films de Hamaguchi ne peuvent retenir une envie de flirt avec l’abîme, la tentation d’explorer la marge, ne serait-ce que pour quelques heures.

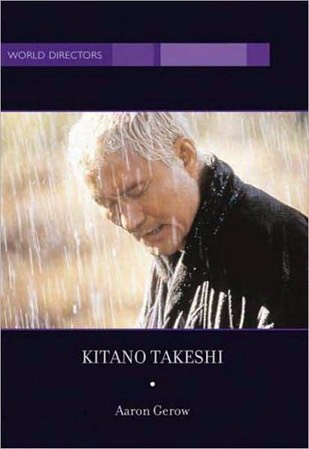

Plusieurs films de Kitano montrent des personnages qui n’ont pas eu la même chance, ne trouvant aucune issue une fois qu’ils ont dégoté un petit job chez un employeur qui a des relations avec les yakuzas ou qui leur doit de l’argent. Bloomsbury a publié en 2007 une étude sur Kitano réalisée par Aaron Gerow, professeur à Yale. Le livre, qui était le premier titre d’une série sur the directors, qui n’a jamais tenu ses promesses, s’arrête à Zatoichi, pour lequel Kitano reçut le prix du meilleur réalisateur au festival du film de Venise, moins de dix ans après que Hana-Bi ait remporté le prix du meilleur film à la même manifestation. Le souci contextuel présent dans le livre de Gerow reste un modèle et nous rappelle ce qu’était le Japon dans les dernières années de l’ère Heisei, lorsqu’une communauté spécifique essayait encore de s’accrocher aux rituels et aux codes de conduite de l’ère Showa. Il est juste que Kitano soit récompensé pour ses réinventions des films de yakuzas et de chambaras, et les remarques du professeur Gerow en sont la preuve. Il met également en lumière ce qui a suivi et qui n’a pas encore fait l’objet d’un livre : Kitano s’était lancé dans une trilogie de films qui remettaient en question l’identité et la raison d’être d’un réalisateur, de lui-même en tant que son propre sosie. Même en faisant appel à l’aide du spécialiste japonais du cinéma, Hasumi Shigehiko, il ne parvient pas à résoudre une énigme qu’il a lui-même créée. Il fit le choix de revenir au genre yakuza avec la trilogie Outrage, qui lui apporta un nouveau succès.

Il y a une manière de louer Drive My Car qui montre toutes les façons dont le regard porté sur le Japon est devenu culturellement mieux informé, en se délectant de l’opportunité de se concentrer sur un cinéaste qui nous rassure dans notre cinéphilie. Et comment un seul film d’un pays par un seul réalisateur sert à légitimer cette démonstration de conscience, d’ishiki. Hamaguchi semble être le seul nouvel auteur japonais à avoir émergé au cours de la dernière décennie, Fukada Koji n’étant jamais très loin derrière. Qu’est-ce que Hamaguchi a accompli dans ses films de Berlin et de Cannes que ses pairs n’ont pas su faire ? On pourrait citer sa manière de situer ses personnages entre, tantôt deux hommes ou deux femmes, ou la façon dont ses scènes émouvantes d’un homme et d’une femme dans une Saab rouge ou un SUV traversant un tunnel sont devenues une signature. Nous nous souvenons d’avoir assisté à un symposium sur André Bazin à l’université de Tokyo, ou plutôt d’avoir assisté à la conférence de Dudley Andrew sur le travail effectué pour la publication des volumes Macula des écrits de Bazin. Hamaguchi était assis près de nous, prenant copieusement des notes.

L’acte de retourner aux livres (à Tokyo ce retour à Bazin) sert ou à mesurer le changement, ou à attendre qu’il se manifeste. Les titres publiés sur les cinémas d’Asie au cours des deux dernières décennies environ, notamment ceux de la série BFI Classics, ainsi que leurs divers manuels, nous ramènent malgré eux à une époque de happy few. Ils soulignent un désir d’autrefois d’informer et de partager des secrets, de fournir des informations de base, non seulement sur le processus de fabrication des films mais aussi sur la culture, tout en ne sachant pas encore très bien si cela peut servir à l’analyse de titres tels que les monuments de l’animation que sont Akira et Le Tombeau des lucioles, le premier recréant joyeusement l’époque, nous demandant avec enthousiasme de saisir combien le film d’Otomo devint un symbole d’anarchie pendant l’ère Nakasone, tandis que le second est ouvertement et stratégiquement prudent quant à la narration de son adaptation, de sa sortie incomprise (son jumelage avec Mon voisin Totoro), une narration qui convient au Studio Ghibli et à ceux qui voudraient parler en son nom.

Certains titres BFI se lisent comme des expressions prolongées de reconnaissance et d’amour pour les films, tandis que d’autres croient encore que l’affichage d’une complicité avec un cinéaste ou un mouvement permet au critique de capter le moment, comme le tentent les observations de Tony Rayns au sujet de In the Mood for Love de son ami Wong Kar-wai, un film qui avait oublié qu’il avait rêvé de Nos Années sauvages.

L’auteur Joan Mellen n’a aucun scrupule à s’appuyer sur une méthode qui a bien servi Donald Richie, une connaissance approfondie de la culture japonaise et une discussion des films qui évite de prendre un risque ou tenter une position théorique. Il n’y a pas de changement significatif dans la structure de son étude des Les Sept Samouraïs et L’Empire des sens ; ce sont des introductions à des films qui ont chacun une histoire critique. Encore une fois, c’est la générosité offerte par cette collection.

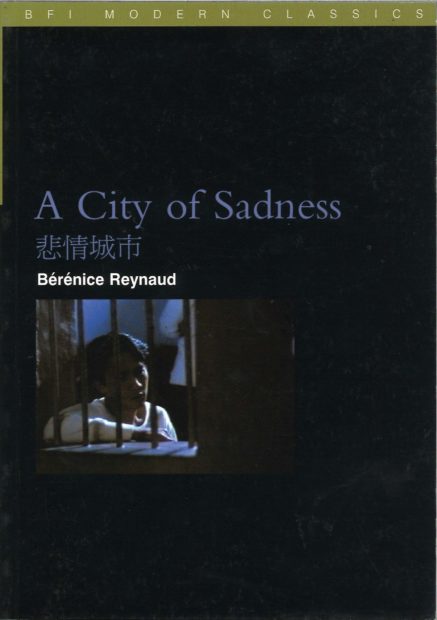

Aaron Gerow faisait preuve d’une méthodologie académique rigoureuse et une connaissance érudite de l’histoire du Japon dans son étude de Kitano. C’est également le cas de Bérénice Reynaud et Taïwan. Professeure à Cal Arts, elle bénéficie en outre de son expérience française de la cinéphilie et de la critique. Elle a réussi à fusionner les deux de manière magistrale et succincte dans son essai BFI classics sur La Cité des douleurs de Hou Hsiao-hsien, qui devrait figurer sur les listes de lecture de tous les programmes de cinéma. Elle a réussi à situer l’époque et le drame politique qui se déroule en toile de fond de l’histoire d’une famille éclatée, tout en apportant des remarques sur l’esthétique célèbre du réalisateur, ses plans-séquence, qui déjouent habilement les lectures plus situées. Elle s’est également penchée sur le choix de la star Tony Leung Chiu-wai pour le premier rôle masculin. Hou fera appel plus d’une fois à des stars internationales, dont Asano Tadanobu, Juliette Binoche et Shu Qi dans les films suivants.

Michael Berry, autre professeur californien et spécialiste du cinéma chinois, a publié une étude élégante des films qui composent la trilogie Hometown de Jia Zhang-ke. Elle témoigne de sa maîtrise de la langue, de ce qui ressemble à un travail sur terrain dans la Chine provinciale, et d’une proximité avec un cinéaste dont la carrière a bénéficié très tôt du festival FilmEx de Tokyo et de l’ancienne société de production de Kitano Takeshi, Office Kitano. L’approximation française de ce modèle, sans la maîtrise de la langue mais avec ce supplément d’avoir été directeur des Cahiers du Cinéma au début du siècle, ayant également entretenu un lien étroit avec Tokyo FilmEx depuis sa fondation et qui se poursuit à ce jour, est Jean-Michel Frodon, qui a défendu Jia très tôt en France. Le livre de Berry sert à nouveau à comprendre quelle Chine est représentée dans la trilogie et où se situe la position du réalisateur. Berry tente de rendre une partie de la Chine saisissable tandis que Jia dépeint ce que fut sa petite ville et sa région au fil des années. C’est à la fois le portrait d’un cinéaste majeur et un exercice de prudence judicieux.

Enfin, le China Cinema Handbook est l’incarnation actuelle universitaire anglo-américaine d’une navigation qui se doit d’être prudente. Il comprend un certain nombre de textes qui examinent les différentes périodes et histoires de la création cinématographique en Chine, l’industrie ayant été transformée par les bouleversements qu’a connue la nation au XXe siècle. Ses chapitres et ses essais sont très fluides, trouvant des chemins contournant les interruptions et les syncopes de l’histoire, les menant à la convenance établie de la complicité entre les cinéastes de la cinquième génération, le Mouvement du Nouveau Cinéma de Taïwan, et la Nouvelle vague de Hong Kong. C’est un livre qui appelle néanmoins une nouvelle itération, car le cinéma chinois semble bien décidé à réécrire son histoire. Les universitaires étaient beaucoup moins délicats avec l’histoire du cinéma japonais, tant dans ses louanges que dans ses déceptions ; le risque de rancune était moindre. Les critiques de Drive My Car affichent le soulagement d’une nostalgie retrouvée, se réconciliant avec un Japon qui apprécie Tchekov et la vérité de ce que cet écrivain livre, y compris au Japon, tandis que les personnages gardent tout à l’intérieur, comme le Japon sait/doit le faire.

Cannes avait un autre titre asiatique avec une femme au volant, Memoria du cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul (prix du jury à Cannes), dans lequel le personnage de Tilda Swinton dialogue avec un être sensible immatériel, invitant à la transcendance de manière encore plus mystérieuse que la méthode d’un metteur en scène si attachant.

Signalons non pas une modestie chez les auteurs de ces ouvrages en anglais, mais cette lucidité contemporaine qui consiste à ne pas être des spécialistes de cinéma asiatique, mais plutôt ceux et celles qui s’arrêtant dans un pays, peut-être deux, qui sont nommés.

Stephen Sarrazin.

Takeshi Kitano, Aaron Gerow, Bloomsbury/BFI, 2007

Akira, Michelle Le Blanc & Colin Odell, BFI Film Classics, 2014

Grave of the Fireflies, Alex Dude de Wit, BFI Film Classics, 2021

City of Sadness, Bérénice Reynaud, BFI Film Classics, 2002

In the Mood for Love, Tony Rayns, BFI Film Classics, 2015

Empire of the Senses, Joan Mellen, BFI Film Classics, 2004

Seven Samouraïs, Joan Mellen, BFI Film Classics, 2002

The Chinese Cinema Book, ed. Song Wee Lim & Julian Ward, BFI, 2011

Suivre

Suivre