Avec deux courts-métrages, When The Kid Was A Kid et Needle, repérée par Jane Campion qui lui a donné un prix à la Cinefondation à Cannes en 2013, la jeune réalisatrice Anahita Ghazvinizadeh est devenue une jeune espoir du cinéma iranien, aux côtés de Amir Hossein Saghafi (Death Is My Profession) ou de Morteza Farshbaf, dont elle a écrit le premier long- métrage, Mourning (lire notre critique ici). Interview au Black Movie Festival de Genève d’une cinéaste à suivre de près.

Pouvez-vous présenter votre parcours à nos lecteurs ?

Je suis réalisatrice, monteuse et scénariste. J’ai commencé mon travail en Iran, en étudiant le cinéma à l’université d’art de Téhéran. Parallèlement, j’étudiais dans l’atelier de cinéma d’Abbas Kiarostami, et ai pu commencer à m’exercer là-bas. Plus tard, en 2011, j’ai déménagé aux Etats-Unis, pour faire un Master en beaux-arts et audio-visuel à l’Institut d’art de Chicago. J’ai continué à faire des films en Amérique, jusqu’à aujourd’hui, où je fais une résidence d’artiste au Texas. Je suis en train d’écrire mon prochain film.

Qu’est-ce qui vous a poussé vers cette carrière de cinéaste ?

En fait, personne dans ma famille n’est vraiment cinéphile. Nous voyions des films, mais très occasionnellement. Mes parents étaient plutôt versés dans la littérature, et m’ont fait lire très jeune beaucoup de livres. Ma passion pour le drame découle surtout de ma lecture de pièces de théâtre. Au lycée, j’étudiais plutôt les sciences, mais je participais également à des activités théâtrales. C’est là que j’ai décidé d’étudier le théâtre. En préparant mon entrée à l’Université, j’ai aussi commencé à écrire des articles sur le métier d’acteur en Iran, que j’ai envoyés à la rédaction de la plus connue des revues de cinéma iraniennes. Ils ont apprécié et j’ai commencé à écrire des critiques pour eux. J’avais alors 16 ou 17 ans et c’était vraiment excitant de pouvoir être publiée si jeune. C’était extrêmement encourageant et ça m’a décidé à étudier le cinéma. À ce moment, je ne pensais pas à la réalisation. Mon ambition était plus dirigée vers l’écriture, la théorie du cinéma. Mais lors de ma seconde année d’étude, je me suis liée d’amitié avec des réalisateurs, ce qui m’a amené à écrire des scénarios, monter puis codiriger des films… Tout a commencé par l’écriture ma passion pour la théorie du cinéma, mais la réalisation est venue naturellement par la suite.

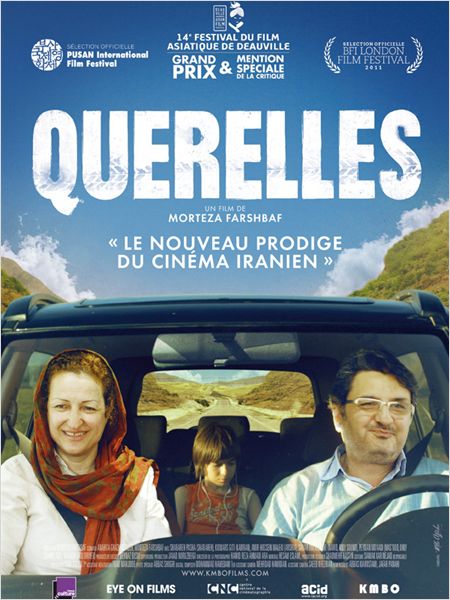

À propos d’écriture, comment en êtes-vous venue à travailler avec Morteza Farshbaf sur le scénario de Mourning (Querelles en VF) ?

Morteza et moi-même collaborions ensemble depuis longtemps déjà. Nous nous sommes rencontré dans le workshop de Kiarostami. Il y est entré puis je l’ai suivi. Nous avons co-dirigé ensemble deux courts métrages. L’un d’entre eux s’appelait The Wind Blowing Through Blades of Car, il a été très bien reçu à l’atelier et Kiarostami nous a soumis l’idée de l’adapter en long métrage. Morteza voulait réaliser son premier film alors nous avons décidé de travailler ensemble. Ça a pris un temps fou pour venir à bout de l’écriture du script, au moins deux ans. Apprendre le langage des signes, travailler avec les traducteurs pour avoir le script en farsi et en langage des signes. C’était vraiment difficile, mais très intéressant. C’est donc comme ça que nous nous sommes rencontrés avec Morteza.

Comment vous est venue l’idée d’écrire un film en langage des signes ?

Les parents de Morteza n’habitaient pas Téhéran, mais dans le Nord de l’Iran. Nous avions l’habitude d’y aller en voiture. Je déteste conduire, je ne le fais jamais, alors c’est lui qui nous conduisait là-bas. Je lisais des livres sur le chemin et nous passions par beaucoup de tunnels. Je devais arrêter de lire car il faisait trop sombre. L’idée est partie de là : une conversation ou quelque chose de visuel qui est arrêté par le fait de passer dans un tunnel, d’être dans le noir. Morteza a trouvé cette idée intéressante en ajoutant que si les personnages ne parlaient pas, on devrait attendre qu’ils sortent du tunnel. On a développé l’idée en ajoutant ce couple sourd et muet parlant en langage des signes et l’enfant qui parle et qui entend, mais qui est quand même en dehors de la conversation. Puis on a écrit ce scénario et tourné le court-métrage. La façon dont le scénario s’est écrit vient sûrement de ma propension à exagérer les choses : mettre très peu de dialogues ou surcharger. C’est d’ailleurs ce que je fais sur When The Kid Was A Kid ou Needle, il y a des scènes ou les dialogues sont non-stop et d’autres ou il n’y en a aucun. Dans notre court, il y avait des parties où les parents parlent sans arrêt et l’enfant qui n’est pas muet ne parle jamais. C’est ce que Kiarostami a beaucoup aimé dans le film.

C’est assez frappant de voir que l’on retrouve les mêmes thématiques dans Mourning que dans When The Kid Was A Kid ou Needle : les enfants et la façon dont les problèmes de leurs parents déteignent sur eux. Qu’est-ce qui vous intéresse vraiment dans cette thématique ?

Oui, c’est vrai. Je pense que ça m’est venu inconsciemment. Ça a commencé avec When The Kid Was A Kid que j’ai écrit d’une façon assez automatique en cours d’écriture à l’atelier. Cette histoire de ces enfants qui jouent le rôle de leurs parents, ce qui est important c’est de voir comment les enfants voit leurs parents au travers de leurs attitudes. Ça vient peut-être du fait que j’ai été elevée par une famille assez bizarre et excentrique. J’étais vraiment intéressée par l’observation des dynamiques au sein d’une famille. Mais oui, c’est vrai que les gens qui voient mes films disent que mes films ont cela en commun. Les gens qui me connaissent bien me disent que les personnages centraux des films me ressemblent. Ce ne sont pas des films autobiographiques, mais il y a quand même des éléments de ma propre expérience dans chacun d’eux. Je pense que beaucoup d’éléments intéressants de mon film proviennent de ma propre enfance. C’est sûrement le lien qui existe entre mes différents films.

On peut voir dans vos deux courts-métrages l’influence d’Abbas Kiarostami notamment Où est la maison de mon ami ? Mais on décèle également, surtout dans Needle, une petite touche « Sundance »…

(Elle rit) Le festival de Sundance ? Non ! Ils n’ont vraiment pas aimé mon film ! Il n’y a que les festivals européens qui l’ont aimé. Je pense que Copie conforme de Kiarostami par exemple a eu une certaine influence sur moi. Il m’a encouragé à ne pas présenter toujours la même formule, que je n’étais pas obligée de mettre en avant mon côté iranien. Il parlait souvent de cinéma local, mais ses théories ont peu à peu changé et j’ai été très influencée par ce changement de cap. Il s’est dit : « ok, allons voir si tu veux faire un film sur une autre culture en tant qu’étrangère » Maintenant les réalisateurs du Moyen-Orient ou de l’Asie vont faire des films à l’étranger, il y a une tout autre manière de voir les choses. Je pense que c’est quelque chose qui m’a beaucoup influencée pour faire Needle.

Le style… Je ne sais pas, j’aime beaucoup certains films indépendants américains, mais je ne suis pas fan du fonctionnement de cette industrie. Harmony Korine par exemple est un cinéaste qui m’intéresse beaucoup, mais son cinéma est déjà beaucoup plus expérimental que la plupart des autres cinéastes de l’industrie. C’est une très grosse machine, ce n’est pas vraiment du cinéma indépendant. Mais Kiarostami a vraiment été ma plus grosse influence… Je regardais pas mal de films de Robert Bresson également. On ne retrouve pas grand-chose du cinéma de Bresson dans mes films, sauf peut-être ce côté fragmenté : on aperçoit une main, les lents mouvements de mains, des plans courts et serrés. Yoni Goldstein, mon directeur de la photo, a aussi été une influence. Sa façon d’harmoniser les couleurs froides, la palette de bleu et de vert. J’ai été influencée, peut-être inconsciemment, par les films indépendants, mais je n’en n’ai pas vu beaucoup. Mes influences viennent surtout de l’Iran et de l’Europe.

Kiarostami est allé tourné dans d’autres pays, au Japon par exemple, pouvez-vous envisager vous aussi d’aller ailleurs qu’aux USA et qu’en Iran pour tourner ?

Oui, mais la différence réside dans le fait que Kiarostami, lui, a mérité ce droit d’aller tourner ailleurs, il a la reconnaissance (elle rit). Mais je ne peux vraiment faire des films qu’aux USA pour l’instant car c’est là que j’étudie. Je prends le matériel de l’école. Même retourner en Iran pour tourner est difficile financièrement. Je n’ai pas l’argent pour me payer des allers-retours, pour faire le montage, revenir, etc. Puis il y a le problème du visa. Donc ce ne sont vraiment pas des problèmes d’idées ou d’envie, mais plutôt d’ordre pragmatique. Mes deux prochains projets seront donc américains. Nous avons formé un groupe international là-bas. Pour Needle, la productrice Zoe Sua Cho est coréenne, élevée en Nouvelle-Zélande, le directeur de la photo Yoni Goldstein vient d’Israël et a été élevé aux Etats-Unis. Notre équipe est internationale, le fait de venir d’horizons différents rend les choses un peu bizarres parfois, mais c’est quelque chose de productif aussi. Peut-être que pour mon prochain film il y aura du farsi et des personnages iraniens. Mais ce ne sera pas un film sur l’immigration ou directement sur la diaspora iranienne, qui est ce qu’on attend peut-être de moi. « Pourquoi ne racontez-vous votre histoire ? » etc. Mais je n’ai pas envie de me forcer, j’ai d’abord envie de faire ce qui me plait.

Vous écrivez donc votre premier long ou c’est toujours pour un court ?

Ce sera pour mon long… (Elle s’arrête) je ne vous l’ai pas dit ? Ou c’est peut-être dans la précédente interview, j’ai une mauvaise mémoire ! (elle rit).

Non, vous ne nous l’avez pas dit, on va vous demander de vous répéter !

(Elle rit) Non, pas de problème ! Après avoir écrit When The Kid Was A Kid et Needle , j’avais l’idée d’un troisième court métrage, qui avait toujours comme personnage principal un enfant. Le script est prêt et j’allais le faire après Needle. Ma situation a quelque peu changé, j’ai montré Needle à Cannes et il a gagné un prix là-bas. Cela me donne une grande opportunité de montrer un long métrage au festival de Cannes. Je pense que financièrement et question timing, ça marcherait mieux pour moi de rester concentrée sur le long métrage. Je ne vais pas me précipiter, je vais travailler sur le scénario pendant quelques mois, et dans l’été pourquoi pas commencer à récolter les fonds nécessaires et entrer en pré-production. J’ai l’idée pour le long, ça commence à bien germer dans mon esprit et sur le papier. Je reviendrai ensuite au troisième court pour boucler cette sorte de trilogie sur l’enfance.

Le prix de la Cinéfondation donné par Jane Campion est le déclencheur et peut vous ouvrir des portes même financières, non ?

Oui en quelque sorte, j’ai toujours su ce que je voulais faire, pas que je veuille dire des choses super positives sur moi-même (elle rit), mais je sais ce sur quoi mon premier film sera. Gagner le prix, parler à Jane Campion, cela m’a donné des idées. Il y a beaucoup de risques, on laisse beaucoup d’énergie et de temps à faire un court métrage, même si on y gagne en expérience et en exposition. Mais financièrement, faire un long peut me permettre d’être dans une position plus confortable dans le sens où je pourrais commencer à gagner ma vie, me lancer pour de bon. C’est plus difficile à envisager avec un court. J’ai aussi la garantie de pouvoir lancer mon film au festival de Cannes, enfin j’espère, ils peuvent toujours l’enlever de la sélection, mais j’ai une chance. Donc oui, c’est le moment pour me lancer.

Est-ce que le film a un titre ?

Oui, They.

Nous demandons à chaque réalisateur que nous rencontrons de nous parler d’une scène d’un film qui l’a particulièrement touché, fasciné, marqué et de nous la décrire en nous expliquant pourquoi.

Pouvez-vous nous parler de ce qui serait votre moment de cinéma ?

Il n’y a pas un film ou une scène qui a vraiment changé ma vision des choses ou m’a donné envie de devenir réalisatrice. Je vais plutôt vous parler de choses que j’ai vues il n’y a pas si longtemps et qui m’ont marquée. Dernièrement j’ai vu Cria Cuervos de Carlos Saura qui date de 1976. Il y a cette petite fille Ana qui est obsédée par la mort depuis qu’elle a perdu ses parents. Morteza qui a vu le film m’a dit de voir ce film car il y avait cette scène qui ressemblait à ce qui se passait dans When The Kid Was A Kid. Il y a un jeu de rôle avec les enfants comme dans mon film. (Elle raconte la scène en riant et en imitant les acteurs).

Il y a aussi une autre scène marquante, vous ne vouliez qu’une scène non ?

Vous pouvez nous en raconter une autre si vous voulez !

Il y a cette scène dans Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont. J’ai aimé ce moment où l’on voit Juliette Binoche qui va dans son jardin et mange. Elle regarde un arbre et il y a un raccord regard sur cet arbre. Il a une forme assez bizarre. Le plan sur l’arbre dure peut-être 25 secondes. Puis on revient sur son visage. Elle semble absorbée par la forme de cet arbre. On sait que Camille Claudel est une sculptrice, mais dans le film nous ne l’avons pas vue à l’œuvre. Et ce plan sur cet arbre qui rappelle un peu des figures abstraites du début du 20ème siècle ainsi que la façon dont elle l’observe, c’est une façon très subtile de montrer son interêt pour ces formes étranges. Trois plans passionnants.

Je suis désolée, c’était trop détaillé et stupide, ce que j’ai dit ! (elle rit)

On sent dans votre lecture des films que vous avez un ton assez analytique, sur quels films avez-vous déjà écrit ?

J’ai d’abord écrit sur des acteurs iraniens. J’ai aussi écrit sur Le scaphandre et le papillon de Julian Schnabel, j’avais aimé le livre et je voulais donc analyser sa transposition filmique. Il y a aussi eu Little Miss Sunshine…

Un film « Sundance » !

(Elle rit aux éclats) Non !! Je devrais peut-être faire attention pour mon prochain film…

J’ai écrit beaucoup sur des films iraniens également, mais aussi sur ma propre expérience, quand je suis allée au festival de Cannes.

Avez-vous un dernier mot pour nos lecteurs ?

(Elle réfléchit) Je ne sais pas… votre site s’appelle « East Asia » ce qui me fait penser à ma vision que j’ai de l’Iran. J’ai toujours pensé, en tant qu’Iranienne, que mon pays faisait partie intégrante de l’Asie. Ce n’est que quand j’ai été aux USA, que je me suis rendu compte de cette façon dont l’Occident catégorise l’Iran, le Moyen-Orient, qui est censé être une région différente de l’Asie. Mais c’est intéressant pour moi après Kiarostami au Japon, Farhadi en France avec Le passé, toute cette idée d’étendre ce cinéma local internationalement. J’ai envie de sortie des idées reçues qu’on se fait d’un certain cinéma iranien et d’explorer d’autres horizons. Ce qui est peut-être aussi votre préoccupation avec votre site. Ce n’est pas vraiment une conclusion, mais une de mes préoccupations actuelles.

Propos recueillis par Victor Lopez le 19/01/2014 au Black Movie de Genève.

Retranscription : Victor Lopez et Jérémy Coifman

Un grand merci à Antoine Bal, à Maxime Morisod, ainsi qu’à toute l’équipe du Black Movie !

Plus d’information sur le site du Black Movie ici !

Suivre

Suivre