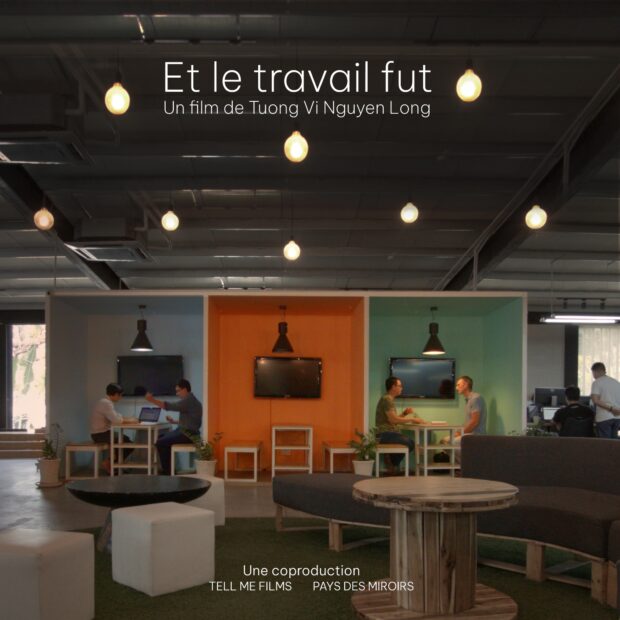

Dans ce son documentaire Et le travail fut, projeté au festival Si loin, si proche, Tuong Vi Nguyen Long s’introduit dans le monde du travail moderne à travers la start-up Officience. La cinéaste propose un voyage dans le travail contemporain du point de vue de la position très particulière qu’occupe la start-up dans cet univers, entre espoirs d’un espace meilleur et pièges tendus par la mondialisation.

Officience est une entreprise d’informatique avec des idéaux progressistes à rebours du fonctionnement « normal » d’une entreprise : salaires choisis par les salariés, pas de hiérarchie, confort et bien-être du salarié avant tout… Comment survivre en étant à contre-courant dans un monde du travail qui n’épargne personne ?

Le documentaire de Tuong Vi Nguyen Long est fascinant dans le jeu esthétique qui s’opère vis-à-vis du cinéma du réel. Deux films dans le documentaire semblent dialoguer : un premier film qui, accolé au discours d’Officience, cherche à montrer les bienfaits d’une telle méthode, le bien-fondé d’un tel projet et donc un film totalement acquis à la cause de l’entreprise ; et un second film, existant uniquement par l’image captée par les caméras, qui se veut totalement acquis à la cause du réel et montre, sans filtre, la réalité de ce projet. Il est bon de voir un documentaire qui ne s’en tient pas qu’au reportage, à la démonstration d’une idée sans contrepoint possible et donc un film tyrannisé par le discours primant sur l’image, ontologiquement empreinte du réel. Et le travail fut est par ailleurs exemplaire en la matière. Discursivement, l’on pourrait dire que le film est un film sur Officience, ses idéaux, ses méthodes. Esthétiquement et donc, profondément, le film est avant tout sur le monde contemporain et la manière dont ce dernier façonne le travail. C’est d’ailleurs pourquoi le film commence non pas par une introduction de ce qu’est Officience, mais plutôt par une introduction aux codes visuels et discursifs du travail contemporain. La première séquence comprend une sorte d’entretien avec un discours très startupisant, puis un extrait d’un discours TedTalk, haut lieu du jeune entrepreneur moderne. Par la suite, le film nous montre le cadre générique du travail contemporain : les bureaux, les ordinateurs, les machines (serveurs) sans ouvriers. Avant même de nous présenter l’entreprise Officience et sa philosophie, la cinéaste met en place ce qui inscrit son sujet très particulier dans une réflexion universelle : comment fonctionne le travail contemporain ? Quelle est sa nature ? Quels sont ses acteurs… Officience n’étant, qu’au fond, qu’une question parmi tant d’autres à propos de ce travail contemporain : comment le rendre moins aliénant ?

Cela ne veut pas dire que la partie du film sur Officience et son fonctionnement, une majeure partie du film, est inintéressante ou inutile. Celle-ci est primordiale pour comprendre le jeu qui est effectué dans les images. Nous sommes donc présentés à cette entreprise qui essaye de créer un cadre de travail non aliénant idéal pour le salarié, dans un environnement mondialisé qui empêche l’épanouissement de l’individu. Dans son discours et, admettons le, dans les faits, l’entreprise se veut sincèrement à contrecourant d’un mode de travail capitaliste mondialisé. Il y a une réelle volonté de la part des salariés d’Officience de décider en groupe, de ne pas avoir de hiérarchie et surtout de ne pas être autoritaire : comme on le voit plusieurs fois, il y a des traces d’opposition de la part des employés envers certaines actions qui iraient contre les idéaux affichés de l’entreprise ; on voit aussi que l’autocritique et la remise en question sont de rigueur dans l’entreprise, qu’il ne s’agit donc pas, à première vue, d’une déhiérarchisation de façade.

Mais à cet idéal, ce discours, il y a un contrepoint qui passe principalement par l’image. À quoi ressemble Officience lorsque la caméra capte l’entreprise ? À n’importe quelle start-up. On y voit les mêmes images de dizaines et dizaines de personnes derrière leur ordinateur, on y voit les employés dormir à leur poste de travail, et par ailleurs, on les voit tout simplement travailler. Comment prétendre lutter contre les effets d’une mondialisation en s’inscrivant complètement dans les codes de celle-ci ? Aussi, dans ces précieuses images, on voit une certaine hiérarchie pointer le bout de son nez, mais très souvent discrètement, camouflée dans le coin de certains plans. Celle-ci passe à travers d’autres travailleurs, notamment le personnel d’entretien. Ces derniers, dans le film, n’ont aucune place dans le discours d’Officience. Nous ne les voyons pas s’exprimer ni faire part de cette utopie. Sont-ils des salariés comme les autres ? Est-ce encore une défaite face à la mondialisation qui, malgré toute la bonne volonté de l’entreprise, ne peut pas lutter contre elle entièrement ? Finalement, il ne s’agit pas de prendre part au débat, mais d’inviter à la réflexion et, grâce au cinéma, de pousser cette dernière vie des résonances, des jeux d’équivalences entre les images proposées par le film. Par exemple, l’aspect très socialiste du discours de l’entreprise (qui est visiblement assumé si l’on en croit le lexique employé par les salariés) résonne avec l’environnement filmé où l’on voit des citations et autres affiches communistes du Vietnam d’Hô Chi Minh ; le discours de ce que l’on comprend être les « têtes pensantes » d’Officience résonne avec les réactions, purement faciale et physique, des salariés au plus bas de l’échelle dans la boîte, comme les stagiaires nouveaux arrivants n’osant pas s’exprimer, ou bien alors les personnes externes à l’entreprise ; cette petite scène où des salariés jouant au Da Cau résonne avec cette même petite scène, plus tard, avec les étudiants en informatique jouant eux-mêmes au Da Cau… Le film regorge d’échos et d’images dialoguant entre elles, qu’elles se suivent ou s’espacent de plusieurs dizaines de minutes. La cinéaste joue avec cette dualité ontologique du cinéma (captation ultime du réel, mais un réel fragmenté et désincarné) pour mettre en place son terrain de réflexion avec des échos aussi réflexifs que poétiques.

Et le travail fut est donc un documentaire fascinant qui, constamment, fait dialoguer son sujet au réel et le réel avec son sujet. En plus d’avoir des qualités plastiques indéniables (des plans finement composés, un montage intelligent et une bande-sonore qui n’est pas invasive tout en étant elle-même une variation musicale de cette réflexion sur le contemporain), Et le travail fut fait preuve d’une intuition remarquable dans le choix de ses rushs et dans son montage final pour ne proposer, non pas un énième reportage sur un travail, mais un documentaire court et dense sur le travail.

Thibaut Das Neves

Et le travail fut de Tuon Vi Nguyen Long. 2024. France. Projeté au festival Si loin, Si proche 2025

Suivre

Suivre