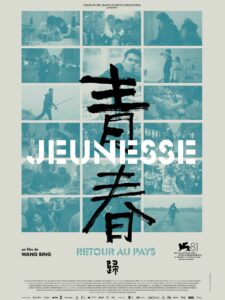

Jeunesse (Le Retour) de Wang Bing est l’ultime partie de cette fresque sur une certaine jeunesse chinoise dont les tribulations individuelles dessinent un paysage commun, entre les ruines d’un passé dont les spectres hantent les images et un futur fait de voix romantiques. Le retour souligne une idée, l’âge d’une mythologie industrielle. C’est à découvrir au festival Black Movie de Genève.

Mémoire de la pierre

Cette ultime partie s’ouvre sur un jeune homme qui chante en duo avec sa copine en s’envoyant des audios sur WeChat. Une parade amoureuse nouvelle s’est déjà reconfigurée à l’aune des saisons industrielles. Un monde de spectres romantiques dans les ateliers délétères de Zhili communique par-delà les espaces. Pourtant cette fois, nous quittons le labyrinthe de Zhili. Dans cette ultime partie de cette grande fresque sur une certaine jeunesse chinoise, la véritable odyssée est toujours celle du retour. On suit d’abord le trajet d’un couple dans le Yunnan (qui advient à partir d’une bonne trentaine de minutes) par le train bondé du nouvel an comme une première épreuve, et le périple en voiture dans les montages comme une seconde. Il semble plus difficile de revenir chez soi que d’en partir.

Dans les différents repas qui ponctuent l’œuvre, puisque ce sont des événements centraux des cultures chinoises surtout durant le nouvel an, la caméra de Wang Bing nous fait ressentir la convivialité qui en émerge par son placement. Les mains, les cheveux, des bouts de têtes sont toujours en amorce des plans comme si nous étions nous même invités au repas. L’image est donc chargée par la présence humaine au premier plan comme au second plan, avec au centre la nourriture. Ce dispositif contraste avec les deux premières parties où la profondeur de champ est soit un gouffre soit une impasse, mais surtout où les espaces sont tellement restreints qu’ils forcent un découpage de l’image à plusieurs niveaux qui ne fait que souligner la solitude, l’atomisation et l’éclatement d’une sociabilité matérielle. Dans les deux premières parties, en dehors des couples, c’étaient surtout les écrans de téléphones qui accompagnaient les corps comme des acolytes de l’infortune. Au-delà des individualités, c’est aussi en filigrane une mémoire commune qu’enregistre Wang Bing, presque dans une logique de tradition orale. Durant le repas chez Qingtao à Gaosi où le portrait de Mao domine la table, le père de ce dernier parle de ses collègues de chantier qui ne rentrent pas chez eux pour éviter d’attirer l’attention sur le fait qu’ils n’ont pas respecté la politique de l’enfant unique. Le temps de fabrication du documentaire est tel que lorsque Wang Bing finit ses captations en 2019, la politique de l’enfant unique n’existe déjà plus depuis 4 ans. Alors qu’il parle au présent, nous voyons pourtant une Chine du passé, peut-être une Chine dépassée. Et au moment où nous parviennent ces images en 2025, la politique de l’enfant unique n’est plus depuis une décennie.

On retrouve le cinéaste de la captation de la parole, du témoignage et de la conversation introspective avec la caméra de Fengming ou du picaresque documentaire des années 2010. On entend même Wang Bing respirer durant ses enregistrements dans les montagnes du village de Mujia, nous rappelant par son souffle que l’œuvre vient aussi de son labeur et de ses épreuves qui conditionnent ce que nous voyons. C’est aussi un retour du cinéaste à sa forme la plus brute pour nous montrer les choses les plus « tendres ». Ce couple qui s’endort l’un sur l’autre dans un train bondé où la fatigue semble se confondre à l’affection, cette célébration de mariage en fanfare de pétards, cette petite fille qui ne veut pas s’arrêter de danser, ce soleil, cette neige et ces montagnes, ces jeunes gens qui après l’incubation de Zhili retourne aux matières, aux saveurs, et aux couleurs du monde. Ou probablement cette cérémonie avec les prières enthousiastes d’un petit garçon. C’est peut-être ce retour à l’existence partagée entre l’immensité des montagnes ou des croyances et l’intimité des liens familiaux, amicaux, amoureux, ces explosions de feux d’artifice comme la chaleur des non-dits qui d’un coup semble redonner l’oxygène que drainait l’asphyxiante Zhili. C’est la partie qui semble la plus belle, pourtant notre rétine ne pouvait nous trahir quand dans les couloirs des ateliers, nous pouvions déceler une certaine grâce dans les tourments de l’existence de ceux que l’on reconnaissait comme nous-mêmes.

À ceux qui seraient tentés de croire qu’un travail répétitif n’est pas un travail qualifié ou technique, une jeune femme apprend à son fiancé à coudre pour l’accompagner à l’atelier, non sans mal. Il se peut que Zhili soit aussi un apprentissage de la vie amoureuse, le couple n’est qu’un labeur parmi d’autres, le travail d’une vie. Plus fascinant, l’amour est peut-être ce qui fait tenir ces personnes face à la violence de l’aliénation du milieu sans qu’on ne l’avoue jamais vraiment. Après l’hiver et le nouvel an, le retour du printemps, de la jeunesse à Zhili. Dans les cycles industriels, il y a même un été des désirs et des passions où la chaleur des ateliers donne l’occasion de batifoler. Entre les saisons et les explosions, les stagnations et les aversions, les attractions et les répulsions, à Zhili comme partout, on récolte ce que l’on sème. On récolte ceux que l’on aime, on récolte des bébés. C’est l’étrange lueur spontanée et paradoxale qui émerge de cette jeunesse chinoise devant la caméra de Wang Bing, elle pousse dans les pierres des ruines de l’Histoire. Elle fleurit à l’ombre.

Kephren Montoute.

Jeunesse (Le Retour) de Wang Bing. Chine. 2024. Projeté au Festival Black Movie 2025.

Suivre

Suivre