La Vengeance de la sirène est un récit de vengeance plein de bruit et de fureur, entre violence incandescente et onirisme teinté de culture animiste. Cette pépite réalisée par Ikeda Toshiharu est à découvrir (avant une sortie chez Carlotta) dans le cadre de l’édition 2024 de L’Etrange Festival.

Un village de pêcheurs est en proie à des tensions suite au projet d’implantation d’une centrale nucléaire. Un pêcheur se fait tuer par des partisans de l’implantation. Sa femme, Migiwa, décide de le venger….

La Vengeance de la sirène est une variation étonnante des films de vengeance des années 70 de la Toei et plus particulièrement de la saga La Femme Scorpion. On doit le film à Ikeda Toshiharu, réalisateur connu en Occident pour son extravagant slasher Evil Dead Trap (1988). Il s’était déjà singularisé dès ses débuts à la Nikkatsu où il se montrait digne de Konuma Masaru (dont il fut l’assistant sur Fleur secrète (1974) et Une Femme à sacrifier (1974)) en signant, alors que le genre touchait à sa fin, deux des Roman Porno les plus fous et décadents du studio avec Angel Guts: Red Porno (1981) et Sex Hunter (1980). Après son départ de la Nikkatsu, il se réoriente vers le thriller, genre dans lequel on peut en partie ranger La Vengeance de la sirène. Le film débute dans une veine plutôt naturaliste qui peut rappeler The Catch de Somai Shinji avec l’observation d’un village de pêcheurs et plus précisément la relation aussi drôle que tumultueuse du couple formé par Migiwa (Shirato Mari) et son mari Seisuke (Eto Jun).

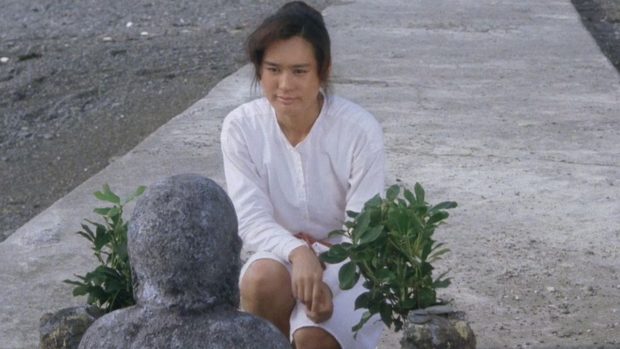

On découvre donc ce quotidien à la fois dans une veine truculente à travers les attachantes chamailleries des époux, mais aussi contemplative dans les fascinantes scènes sous-marines où Migiwa, dans sa tenue, sa silhouette et ses aptitudes d’apnée, pêche dans la tradition des « Ama », les pêcheuses de perles japonaises. Migiwa s’inscrit ainsi déjà symboliquement dans un folklore traditionnel japonais qui va par la suite s’opposer à une modernité oppressive. En toile de fond, le village est en effet menacé par un projet de parc d’attraction et de centrale nucléaire, et Seisuke va être assassiné sous les yeux de Migiwa pour avoir été témoin des malversations des entrepreneurs cherchant à accélérer le processus. Dès lors, Migiwa va entamer une terrible vengeance contre les meurtriers. Le postulat rappelle donc, comme évoqué plus haut, une relecture 80’s de La Femme Scorpion. Cependant, Ikeda Toshiharu ne fait pas de son héroïne un ange de la mort icônisé, et se déleste de toute la dimension pop et stylisée des films de Ito Shunya pour faire de la vengeance un sentiment qui se mature longuement et qui s’exécute dans une approche naturaliste. On observe donc le long désespoir et la solitude de Migiwa, démunie face à la puissance froide de la corporation de businessmen et de yakuzas sans scrupules qui la font même accuser du meurtre de son mari. Même si l’on conserve l’antagonisme profondément incarné par la masculinité comme dans La Femme Scorpion, le réalisateur auréole la vengeance d’une dimension mystique qui associe vraiment Migiwa à une nature s’opposant au capitalisme et à sa corruption qui cherche à l’enlaidir. L’héroïne, dans une des premières scènes, prie une statue de Bouddha avant une partie de pêche (elle fera de même avant sa furie finale) et survit miraculeusement à plusieurs reprises alors qu’elle est proche de se noyer.

C’est comme si la mer la ramenait toujours à la surface, à la fois pour réaliser sa vengeance mais aussi afin de préserver le cocon de cet espace côtier et ces traditions. Cependant, l’acte de vengeance en lui-même n’aura rien de surnaturel et se montrera sauvagement cathartique. Une chambre d’hôtel sera le théâtre d’un déluge d’hémoglobine où Migiwa répond à la brutalité d’un yakuza de façon déchaînée qui transformera la pièce en espace mental écarlate. Le réalisateur reproduit la tradition des geysers de sang des chambaras 70’s à la Baby Cart pour traduire cette catharsis, tout en faisant des mises à mort quelque chose de long et harassant. Le personnage de Shohei (Shimizu Kentaro), fils du yakuza et ancien ami d’enfance de Seisuke, représente quant à lui une forme de tradition opposée, où malgré ses bonnes intentions initiales il va reproduire le schéma violent de son père et poursuivre ses projets. L’acteur Shimizu Kentaro traduit très bien cette vulnérabilité et cette ambiguïté, qui le différencie immédiatement, par sa jeunesse, des businessmen grisonnants pour lesquels cette brutalité est coutumière. C’est cependant bien Shirato Mari, par son interprétation incroyablement habitée, entre hargne et meurtrissure du deuil, qui emporte le morceau. Elle semble tour à tour ne faire qu’un avec les éléments dans l’approche animiste du récit, puis vriller vers la pure folie et l’obsession lorsque le film prend un ton plus clinique et psychologique. La dualité entre ces deux aspects repose sur l’onirisme et la suspension (magnifié par le score planant de Honda Toshiyuki) qu’apporte la purification des scènes sous-marines, précédées de la démence déchaînée par les effluves de sang qui inondent son corps, ses vêtements et son visage quand elle laisse exploser sa haine. Ces deux aspects culminent lors de la stupéfiante conclusion où Migiwa vient en découdre, harpon à la main, à la grande soirée d’inauguration que donnent les meurtriers de son époux.

Là, la violence se déchaîne dans une furie décousue et inarrêtable filmée caméra à l’épaule et en plan-séquence par Ikeda Tohiharu. Migiwa n’est plus qu’un corps qui se débat avec démence et assène sans distinction, encore et encore, la lame de son harpon jusqu’à l’épuisement. Une séquence incroyable où l’implication physique de Shirato Mari est tétanisante, avant l’accalmie durant laquelle, comme elle en avait prié Bouddha, une tempête purificatrice se déclenche pour apaiser à la fois les lieux et son cœur tourmenté. Elle peut alors plonger dans la mer et rejoindre le souvenir de son époux dans un magnifique épilogue. Une œuvre puissante, une sorte de rencontre improbable entre le cinéma d’exploitation vengeur (les scènes de sexe trahissant le passif Nikkatsu du réalisateur) et le naturalisme halluciné de Kawase Naomi, porté par une actrice fabuleuse.

Justin Kwedi

La Vengeance de la sirène d’Ikeda Toshiharu. Japon. 1984. Projeté à L’Étrange Festival 2024.

Suivre

Suivre