Entre les œuvres pour le cinéma, Park Chan-wook cultive une autre œuvre à la télévision. Sur le canevas d’adaptation de romans d’espionnage, le cinéaste expérimente les possibilités de son propre langage cinématographique autant que le potentiel politique de l’esthétique singulière dont il s’est fait maître-héritier. Après The Little Drummer Girl d’après John Le Carré pour la BBC en 2018, c’est Le Sympathisant d’après Viet Thanh Nguyen pour HBO. Une plongée en double aveugle dans le monde souterrain de l’espionnage vietnamien durant la guerre contre l’envahisseur américain.

La série est dirigée par Park Chan-wook et Don McKellar qui en sont les showrunners. Seuls les trois premiers épisodes (sur sept) sont réalisés par le cinéaste coréen, les trois derniers par le Britannique Marc Munden et l’épisode 4 par le cinéaste brésilien Fernando Meirelles. Néanmoins, l’ensemble de la série est écrit et produit par Park Chan-wook, ce qui en fait l’entité créatrice dominante. Ce n’est donc pas un appendice dans la filmographie du cinéaste, c’est bien une œuvre qui porte la trace et les réflexions du virtuose coréen. C’est par cet angle que le visionnage de la série passe d’un produit HBO à la pièce maîtresse de la mosaïque qu’est le cinéma de Park Chan-wook. Il nous faut aussi signaler que l’autre grande force décisionnaire sur cette adaptation n’est d’autre que l’acteur et producteur Robert Downey Jr. qui trouve lui aussi le moyen d’expérimenter la dimension la plus étrange de son spectre d’acteur.

Dès le premier plan de la carte du Viet Nam découpée en deux et de la voix off qui explique la situation de l’espion, nous comprenons le dispositif que va creuser le cinéaste, celui d’une constante dualité. Entre la fiction et la réalité, entre le passé et le présent, entre les deux visions du Viet Nam, et entre l’Occident et l’Orient. Mais c’est justement par cette fausse piste que Park Chan-wook révèle que l’œuvre s’inscrit dans un geste qu’il entreprend depuis le début de son cinéma, mais qu’il a rendu explicite depuis Mademoiselle. La dualité est une illusion. Les réalités qu’il met en scène sont les figurations d’une pure subjectivité ; il ne peut en résulter non pas une dichotomie mais une diffraction. Et de cet affrontement des perspectives, une mise en scène kaléidoscopique. La série se déroule en réalité sur au moins trois dimensions. Entre le passé, le présent et le futur, entre les traces françaises au Viet Nam, les communistes vietnamiens et la machine impérialiste US. Plus qu’une dualité, c’est l’audace d’assumer des multitudes qui fascine. Nous suivons un récit rapporté au présent par le capitaine (Ho Xuande) depuis un camp de rééducation vietnamien qui nous montre les évènements passés de sa mission d’espion au près des Etasuniens. Ces évènements sont eux-mêmes pris dans des jeux de flash-back ou de flashforward. Cette expérimentation de Park Chan-wook s’inscrit dans son cinéma quasi-constructiviste où il n’existe aucune réalité objective. Les jeux de transitions numériques parfois virtuoses entre les époques rejoignent les audaces figuratives de ses deux précédents long-métrages où les effets numériques assumés permettent au cinéaste de plonger dans les arcanes d’un esprit comme dans un labyrinthe dont les affects et les actions sont dans une constante tension. Il double cela par le rôle d’espion que joue le capitaine : il n’est jamais réellement lui-même, mais jamais réellement un autre. Il incarne un interstice monstrueux qui, au début de la série, semble être aliénant mais se révèle être le cœur d’une mécanique où le seul humain réel était la créature de cinéma.

Les lentilles bleues-vertes sur les yeux de l’acteur vietnamien Ho Xuande nous empêchent dans un premier temps d’accéder à l’émotion de son jeu. Pourtant la durée inhérente au découpage sériel nous permet de voir cet être étrange dans différents milieux et différentes situations comme seul garant d’une émotion ou d’actions qui montrent que dans les paysages seventies californiens, il est le seul à croire en une solidarité propre à l’humanité. Que ce soit pour aider la fille du général ou pour mener parfois des missions qui vont à l’encontre de sa ligne d’espion pour aider son frère de sang. Petit à petit, ce visage qui n’existe que par le cinéma avec ses yeux reptiliens nous révèle que ce n’est pas lui qui agissait de sang froid mais que son regard permettait de révéler la cage aux alligators que sont les USA. Rarement le cinéaste coréen aura porté une telle charge contre les États-Unis en y dénonçant, par le biais de son personnage, les dynamiques bien réelles de classes et de races qui étaient à l’œuvre et qui sont toujours constituantes du pays. A l’imaginaire raciste qui voudrait que tous les Asiatiques se ressemblent et ne soient qu’une entité homogène, il oppose le capitaine et ses yeux bleus, singulier, qui joue un double. Mais l’origine française du personnage nous rappelle aussi d’où vient le cinéma de Park Chan-wook. Plus que double, c’est une incarnation diffractée en plusieurs corps de cinéma. D’un coté les yeux et les traits voire la démarche et le style d’un Alain Delon chez Joseph Losey. Comment ne pas penser à L’Assassinat de Trotsky ou à Mr. Klein devant les errances métaphysiques du capitaine qui nous sont montrées comme des errances réelles sur les terres labyrinthiques et vertigineuses de Thomas Pynchon ou Don DeLillo. Comment ne pas voir sous la machine à tuer qui se glisse comme un serpent dans tous les milieux de la société US mais qui est en réalité un corps ventriloque d’une mère patrie qui rêve sur les cadavres de sa jeunesse sacrifiée l’attitude d’un Anthony Perkins dans Psycho. Et surtout dans les derniers épisodes où se referment sur le capitaine les espaces et les temps dans un tourbillon entropique dans son esprit qui serait le réceptacle d’un avatar de James Stewart dans Vertigo. Les rideaux du correspondant vietnamien du capitaine dans son bureau sont du même vert que celui de la chambre où on décèle les formes de la prison de l’idéal dans Vertigo. Du vert des yeux à celui des rideaux, la même angoisse, le même vertige.

Face au gouffre vertigineux que l’idéaliste découvre devant le cynisme des combines et devant celui des rêves qui sont devenus cauchemars, il y a une véritable figure monstrueuse qui pullule. Ce sont les personnages que jouent Robert Downey Jr. Qui est ici un agent de la CIA, là un politicien corrompu, ou bien par-là, un cinéaste confus ersatz de Coppola, Kubrick, Cimino ou Stone. Il semble que Park Chan-wook règle ses comptes avec un certain cinéma US comme a pu le faire Bong Joon-ho avec The Host. En déréglant un tournage de film sur la guerre au Viet Nam, il confronte 50 ans de cinéastes US à leur utilisation de cette histoire comme de la propagande pour une abstraction, mais surtout à la récurrence de situations horribles comme des motifs alors que le cinéaste va s’appliquer à les montrer comme un enjeu. D’abord celui de la mort. On rigole de la mort du même acteur vietnamien. Pourtant le capitaine est hanté par les deux seuls actes meurtriers qu’il commet dans la série. Plus intéressant, la scène de viol cristallise là ou Park Chan-wook se situe dans la figuration d’un tel acte : du coté de son maître avoué, Brian De Palma, dont il reprend plusieurs séquences durant la série, des plans de Sisters, d’Obsession ou justement de Snake Eyes. Sans jamais figurer le viol, le cinéaste en fait l’image manquante qui exprimerait le mieux la destruction de tout un pays et sa reconstruction contrariée. Le double serait en réalité l’image d’une partie manquante, celle qu’on se fait voler lorsque quelque chose nous est pris de force. Si le cinéaste n’est pas le plus subtil ni le plus pertinent politiquement, cette logique d’un corps étranger comme produit d’une relation non-désirée fait preuve d’une certaine audace. Les pères autoritaires occidentaux ont toujours la tête d’ Iron Man de chez Marvel, c’est causasse, c’est aussi juste dans les imaginaires contemporains. Un peu comme George Miller qui utiliserait l’acteur jouant Thor qui ferait régner l’ordre chez Marvel et qui en ferait celui du chaos appelant sa destruction dans Furiosa. Parfois, le cinéaste fait preuve d’une vision sarcastique envers son propre camp (Park Chan-wook ne cache pas son engagement politique auprès des forces de gauche coréennes ; il était d’ailleurs sur la liste noire de l’ancienne présidente Park Geun-hye quand cette dernière voulait faire basculer le pays vers un régime autoritaire, comme son père avant elle) digne de Pamplemousse Mécanique des Fatals Picards dans sa maladresse à reprendre des images existantes pour les détourner. Parfois, le cinéaste parvient à nous prendre dans une pertinence incisive de la situation par ses effets qui nous permettent de mettre deux images ensemble pour voir au-delà des contradictions. Les effets spéciaux ne calquent pas la réalité, et ne cherchent pas une mimétique loyale au réel. Ils trouvent dans la plasticité picturale le moyen de nous faire entrer le voile total d’une subjectivité palpable quitte à abandonner les propriétés sensibles de la matière pour en utiliser la puissance symbolique ou figurative. Les épisodes utilisent ces raccords numériques, ces faux ciels ou ces faux yeux comme le témoignage concret que l’on ne peut accéder entièrement à la vérité d’une situation.

Néanmoins, dans ces jeux de mise en abyme existe une constante. C’est Park Chan-wook. Les œufs et leur symbolique montrent ses traces. On y voit l’œuf, l’omelette et même le détail de la transformation par le numérique qui dévoile l’invisible. Les œufs sont cassés de toute façon. L’amourette contrariée et la fille du général sont bien sûr le fil incestueux que met en avant Park Chan-wook dans ses œuvres, le monde des hommes, même de ceux qui ont des idéaux ne semble jamais résister à leur désir de domination. C’était dans Stoker, dans Old Boy, et dans Thirst. Les traces de la France au Viet Nam siéent parfaitement au cinéaste qui a adapté Thérèse Raquin ou qui a toujours revendiqué des compositions de plans baroques voire un érotisme sadique typique du pays des Lumières. Un détail comme dans toutes les grandes compositions picturales dont Park Chan-wook vient révéler une autre dimension plus trouble de l’œuvre : le film qu’ils tournent dans l’œuvre et qui est dans l’épisode pivot, l’épisode central, se nomme Hamlet. Dans une vision nabokovienne dont le cinéaste ne semble pas être étranger à l’aune de toutes les lolita présentes dans sa filmographie, nous pourrions approcher la métafiction que dessine Le Sympathisant comme dans Feu pâle. Les morceaux des œuvres que Park Chan-wook emprunte nous font explorer la psyché du cinéaste autant que celle du capitaine. Quelle est donc la métafiction que l’on aperçoit dans les flammes d’une guerre fratricide ? C’est bien sûr celle du pays du cinéaste, la Corée. C’est le territoire qui existe en hors-champs entre le Viet Nam et les USA. C’est d’abord les cultures et l’Histoire similaire, les fantômes que partagent les deux pays. Mais c’est aussi ce rapport monstrueux à la présence des USA comme une entité vampirique dont les avatars auraient le même corps. La ligne de démarcation qui se trouble, plus le capitaine avance dans ses souvenirs, est celle des Coréens dont le cinéaste avait fait le sujet de l’une des ses premières œuvres, JSA en 2000. Cette séparation intérieure est l’origine d’un rapport schizophrénique à la réalité que le cinéaste se force à explorer par tous les moyens, que ce soit le fantastique de Thirst, la SF psychiatrique de Je suis un cyborg, l’érotisme saphique de Mademoiselle, le film noir gothique de Decision To Leave. Dans toutes les œuvres il y a toujours des fantômes, des spectres, qui rappellent qu’une subjectivité aussi singulière soit-elle se confronte toujours à son existence dans le temps, souvenir, pour l’individu, l’Histoire pour une nation. Les Japonais de Mademoiselle, la Chinoise de Decision to Leave et maintenant les Américains du Viet Nam, pardonnez le trouble, de la Corée. Comme le rappelle le capitaine dans le camp de rééducation à son ancien frère de sang qui a perdu dans les flammes du napalm les deux yeux de la révolution pour l’œil cyclopéen d’une vengeance aveugle, il ne faut pas confondre Ho Chi Minh et Staline. Ce que doit se souvenir le capitaine n’est pas un souvenir vietcong, c’est justement un souvenir qui hante les Coréens. L’image manquante que suggère Park Chan-wook est celle de la Corée du Sud, une moitié qui fait le double de violence, qui a aussi commise des exactions au Viet Nam, notamment des viols (le 7 février 2023, un tribunal de Séoul a reconnu les massacres perpétués par les Sud-Coréens au Viet Nam). Les Sud-Coréens doivent se rappeler que sous la directive de l’oncle Sam polymorphe, ils ont aussi violé leur « frère de sang ». Dans une logique de colonisés qui nous demanderait d’invoquer Frantz Fanon, c’est la violence nihiliste d’un oppressé contre lui-même que Park Chan-wook semble montrer. Le cinéaste semble partager la larme de De Palma à l’évocation de la scène de viol d’Outrages. C’est le spectre d’une mémoire de feu et de sang que le cinéaste, tel un chamane, tente de rappeler à ses compatriotes. Mais la psyché du cinéaste semble nous montrer la responsabilité qu’il croit avoir en tant qu’artiste. Celle d’être pris entre le fantasme individualiste qu’offre le monde capitaliste, et le devoir de solidarité, la responsabilité sociale qu’est de porter une œuvre à la résonance mondiale. La responsabilité de celui qui doit révéler des images d’un ailleurs intérieur qui annulerait l’ignominie des éternelles confrontations des opposés. C’est peut-être le cinéaste lui-même qui devient le capitaine quand celui-ci épouse le sort des exilés de Mademoiselle, mais celui plus réel des boat people qui ont laissé une terre rongée par les fantômes d’une histoire dont on ne veut plus voir les images pour un avenir incertain vers les pays de ceux qui leur ont forcés à quitter le leur. Dans la dérive au clair de lune, le capitaine dit qu’il est toujours un révolutionnaire comme pour rassurer les spectres, qu’il porte toujours avec lui l’espoir d’un nouveau monde. La différence avec le personnage semble s’arrêter là, car le cinéaste a déjà trouvé sa patrie, comme l’avouait en filigrane Kurosawa Kiyoshi dans Les Amants sacrifiés. Sa nouvelle patrie, c’est celle du cinéma. Et il serait peu dire que Park Chan-wook est bien plus qu’un sympathisant, un citoyen actif de cette utopie qui, comme le projecteur du premier épisode, rend claires les confusions du présent pour construite les luttes de demain. Il suffirait de regarder et de se souvenir de l’importance, la pertinence, de son propre regard comme témoignage de son existence et de celle des autres, le premier autre étant soi-même.

Kephren Montoute

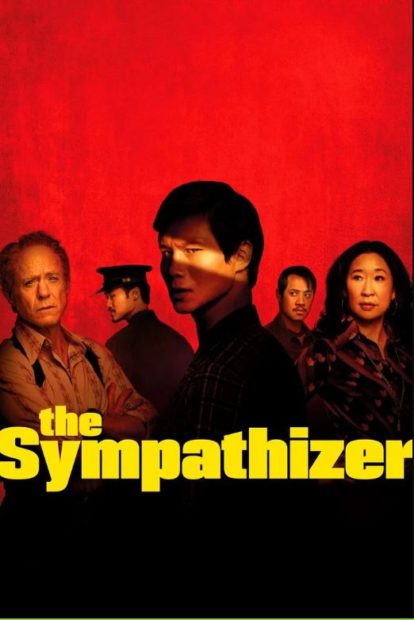

The Sympathizer de Park Chan-wook et Don McKellar. Etats-Unis. 2024. Disponible sur HBO

Suivre

Suivre