Silence in the Dust, projeté au Festival Allers-Retours, s’inscrit dans la lignée des documentaristes du cinéma du réel, aux dispositifs radicaux et à la transparence totale envers son spectateur ainsi que son sujet. En épurant son image de toutes les entraves qui pourraient s’interposer entre la caméra et l’objet du film, Li Whei décide de suivre Dazhang, ancien ouvrier atteint de pneumoconiose, ainsi que sa famille qui assiste, sans ne rien pouvoir faire, à la lente agonie de Dazhang. Un documentaire dur et lourd sur la fin de vie qui se veut dans le même temps le témoignage d’une condition ouvrière chinoise mortelle et violente.

Après une telle description, on pourrait voir derrière la démarche du cinéaste, si ce n’est une démarche militante, au moins une démarche informative. Cependant, cette démarche ne constitue pas le cœur du film : elle se résume d’ailleurs à un simple panneau de texte en fin de film, profitant de l’expérience traumatisante vécue par le spectateur pour lui faire comprendre que ce à quoi il vient d’assister n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, fragment d’un million d’ouvriers chinois atteints aux-aussi de pneumoconiose. Ce panneau, d’une efficacité redoutable, semble pourtant esthétiquement fautif dans la distance que le cinéaste doit mettre entre lui-même et son objet, ainsi qu’entre son spectateur et son sujet. De plus, l’on pourrait croire qu’il fait d’un exemple singulier un porte-étendard de toute une condition. Mais s’il s’agit ici d’un reproche qui serait faisable au film, il serait imputable à ne serait-ce que quelques secondes en fin de métrage, un simple panneau texte qui, si on peut lui reprocher un côté facile, d’autant plus que lorsqu’il il profite d’un état de choc qu’il nous a lui-même infligé, ne reste qu’une marge, un écart dans le film. Cet écart permet de donner un certain contexte à l’envers de la situation de Dazhang qui, en-dehors de toute considération cinématographique, reste intéressant tout en ne suffisant pas à trahir le cœur du film : c’est-à-dire non pas de nous proposer un portrait de la classe ouvrière chinoise atteinte de pneumoconiose et délaissée par l’Etat, mais plutôt de dresser le portrait de Dazhang, son entourage, pour ensuite filmer sa mort inéluctable et très prochaine. Ainsi, tant le panneau de fin que les nombreuses discussions évoquant les autres victimes de cette maladie et la culpabilité du travail dans leur souffrance ne sont pas une entrave à la distance indispensable qu’il nous faut pour voir Dazhang non pas comme une figure représentative de tout un mal, mais comme un individu, père de famille et souffrant. Cette distance mise durant tout le métrage permet aussi au film de laisser le spectateur dans sa situation de spectateur éclairé (même s’il ne peut pas agir sur ce qu’il voit, il peut et doit s’en faire une idée) tout en profitant de la condition immobile de spectateur pour retransmettre esthétiquement la fatale destinée de Dazhang et comment ses proches la vivent.

Ainsi, la caméra capte deux choses très fortes : ce que représente mourir pour Dazhang, ainsi que ce que représente voir mourir quelqu’un. Cette dernière modalité est d’autant plus vertigineuse puisqu’elle fait écho, une fois de plus, à notre place de spectateur devant ce film : tout comme la famille de Dazhang, nous assistons, sans rien pouvoir faire, à l’agonie de ce dernier. Seul un point de vue en surplomb nous est permis, afin de constater l’impossibilité de réagir convenablement à une telle situation pour ses proches. Ses parents, s’occupant de lui chaque jour, considèrent cela comme un fardeau et n’en peuvent plus. Ses enfants, totalement innocents et ne se rendant pas réellement compte de ce qu’il se passe, sont très naturels et ne font que jouer, étudier, faire des bêtises, parfois embêter leur père, mais ils ne peuvent pas adopter une autre attitude. Il n’y a pas d’exemplarité, puisqu’il n’y a pas pire expérience (tout comme il n’y a pas pire spectacle ; nous le voyons très bien tout au long de cette heure et demie). Si le film est plombant, il n’use pourtant pas du voyeurisme ou de la facilité misérabiliste pour écorcher le spectateur. Il préfère montrer, sans ambiguïté ni intérêt, tant des scènes très drôles et touchantes (surtout concernant les enfants), que graves et douloureuses (surtout autour du père). L’exemple le plus frappant est cette première séquence radieuse dans laquelle, tant bien que mal, la caméra tente de filmer les enfants en train de jouer dans un champ. L’antithèse à ce plan serait les nombreuses séquences où la caméra filme Dazhang, seul dans sa chambre, jetant quelques coups d’œil à cette dernière et souffrant horriblement de sa maladie. Ces regards caméras sont par ailleurs aussi glaçants qu’intelligents : en nous regardant directement, ce n’est pas seulement la caméra qu’il défie mais aussi bien le cinéaste que le spectateur. Ce regard douloureux et inoubliable imprime l’image d’une inquiétude croissante, qui explose dans son troisième tiers, après la mort de Dazhang, montrant ses funérailles et comme sa famille vit cette mort.

Un documentaire très violent et frontal, que beaucoup pourraient qualifier d’indécent et voyeuriste. Peut-être l’est-il : libre au spectateur de le voir ainsi, comme un témoignage politique important ou bien encore comme un objet opportuniste. Toujours est-il que le cinéaste offre ici un documentaire à la proposition esthétique plutôt forte et difficile, mais tenue tout du long. On pourra lui reprocher, en-dehors du panneau texte mais surtout de son placement, une présence un peu trop forte dans le film une fois le père mort, mais cela n’enlève toujours pas la réussite de Silence in the Dust. Le film nous montre l’agonie sous toutes ses coutures et la souffrance aussi bien du point de vue du père, que de sa famille ainsi que du nôtre.

Thibaut Das Neves

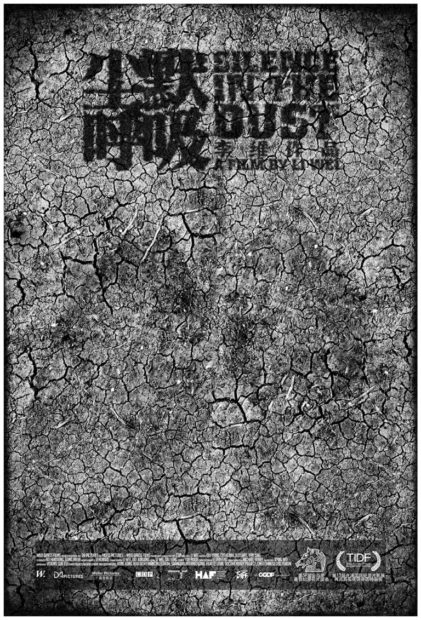

Silence in the Dust de Li Whei. Chine. 2022. Projeté au Festival Allers-Retours 2024

Suivre

Suivre