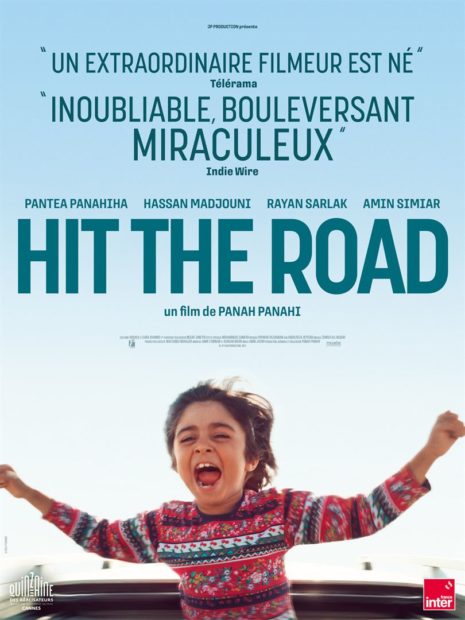

Mettre au monde un premier long-métrage, c’est dans le meilleur des cas tisser son héritage (ordonner sa filiation et offrir un legs), partager un regard inusité sur le monde, apporter sa pierre à un édifice électif et, surtout, ébaucher des lignes de fuite depuis soi jusqu’à des confins collectifs. Dans toute son apparente humilité et par-delà certains airs de « déjà-vu » iraniens, c’est ce que réussit le jeune Panah Panahi avec Hit The Road à travers cette comédie dramatique brillante, entre audaces et rituels.

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

En 2022, le cinéma iranien et les trouées sublimes qu’il a offert depuis son installation dans la modernité en 1970 semble ne plus avoir de secret pour le public cinéphile international. Des grands incunables aux figures tutélaires d’aujourd’hui, l’Iran est un pays de cinéma dont chaque montagne semble avoir été cernée par la cartographie imaginaire du spectateur curieux. Tant et si bien que, malgré la profondeur émotionnelle et la justesse morale de certaines œuvres iraniennes récentes, il est parfois difficile d’entendre parler farsi au cinéma et de sentir souffler un vent de fraîcheur singulier. C’est pourtant ce que réussit nonchalamment Hit The Road, à la fois digne de son histoire esthétique et osant une hybridité des genres et des tons. Signé par le fils de Jafar Panahi, on était en droit de craindre que le film soit corseté par une emprise paternelle. C’est non seulement tout le contraire, mais cette inclinaison à l’émancipation offre même son sujet au film.

Le sentiment qui persiste après voir vu Hit The Road, c’est cette impression heureuse d’avoir saisi le cinéma iranien en plein bond dans la post-modernité. Comme La Loi de Téhéran permettait de découvrir Saeed Roustayi et son immixtion du polar pur jus et de la société iranienne, celui-ci fait côtoyer la comédie et même la comédie musicale dans le genre par excellence en Iran : le road-movie. Emportée au fil de musiques populaires classiques iraniennes, célèbres avant la Révolution islamique, l’intrigue déploie des moments de joie, émaillée de pointes de mélancolie profonde. Toute la dynamique du récit se construit ainsi : entre grandes envolées, accélérations, fuites en avant et sur-place, arrêts, litanies chagrines. Ce par quoi s’ouvre le film, un jeune garçon jouant du piano sur la jambe plâtrée de son père (du mouvement sur de l’inertie), tandis que résonne la 20ème sonate de Schubert, témoigne parfaitement, sans bravade, de la poésie dialectale de l’auteur.

Pour porter cette valse des tempos, Panahi confie les rôles à un quatuor parfait ; parfait par sa faculté à se nuancer mutuellement, à pondérer la dynamique des uns des autres. À la jovialité têtue de l’enfant répond le mutisme du grand frère, à la sensibilité brute de la mère (Pantea Panahiha !), la rudesse farouche du père (Hassan Madjouni !). Le tout résonne comme une symphonie de chambre aussi profonde que les concertos de Haendel, aussi joyeuse et communicative que celle de Viguen Derderian. Et cette variations rythmiques incarnées par le cheminement cahotée de cette famille vers une destinée mystérieuse ne seraient pas si fascinantes si tout cela n’était pas agrémenté de plans d’une beauté tonique. Celui d’une fenêtre avec des barbelés qui la grillage, tandis qu’au loin s’étend un champ de blé et une chaise qui vogue à sa surface, offre peut-être, au détour du montage, un des plus beaux moments visuels du film. Digne de certains cadres somptueux de Kiarostami (tendance Et la vie continue et Le vent nous emportera) signés du chef opérateur Amin Ja’fari (ayant travaillé sur Le Pardon et Trois visages), chaque plan est composé comme une exploration ludique : un flanc de montagne qui ressemble à une pistache, l’enfant qui lance « En avant ! » alors que la voiture embraye en reculant, le même qui dessine des montagnes enneigées et fleuries sur les vitres de la voiture qui roule le long d’un paysage plat et aride, cette envolée dans les étoiles d’un père emmitouflé portant sur lui son plus jeune fils…. Cette générosité à embrasser des musiques contraires, à accueillir la culture pop US dans son imaginaire perse, à ménager un espace au spectateur pour qu’il joue avec le film, tout cela construit une œuvre non plus sujette à la contemplation ou portée à la disposition morale mais désormais soucieuse de surprendre le spectateur sans rien abandonner de l’émerveillement, de l’émotion et de l’intelligence.

Il faut le dire aussi : le film est drôle ! Pour l’avoir revu lors d’une avant-première publique, la salle était hilare à plusieurs moments. Ce goût de la dérision et de l’humour franc est bien rare dans un cinéma national flirtant parfois avec le sérieux de pape. La scène avec le cycliste accidenté offre un grand moment de comédie digne de certains dialogues des premiers Woody Allen. L’humour se porte même parfois vers la parodie, comme ce plan où le grand fils fumant dans la voiture s’imagine comme « l’empereur de l’Asie et du Moyen Orient » à la façon d’un Don Corleone de Téhéran.

Cette inventivité joviale dans la composition des plans, cet humour émaillé tout le long, tout cela résonne en définitive comme des stratagèmes d’élégance pour masquer la profonde tragédie à l’œuvre : un fils s’en va, laissant derrière lui un père malade imaginaire, une mère déchirée et un petit frère dont l’énergie le sauve du chagrin. Ce désir d’échappée jamais formulé, toujours tu mais consenti collectivement, offre des moments de non-dits absolument fabuleux. La scène où le père rejoint son fils au bord d’un ruisseau et qui invoque à sa façon une séquence similaire d’Il était un fils d’Ozu est fascinante de profondeur. Le patriarche dans sa stature de père n’exprimera jamais à son fils combien son départ est un crève-cœur. Pour cela, il trouve d’autres façons, aussi secrètes que maladroites, aussi patriarcales qu’émouvantes de sincérité. Impossible, naturellement, devant ce père plein de bon sens et de conseils avisés face à son fils encore mal dégrossi et timoré de ne pas deviner les Panahi père et fils et, a fortiori, tous les pères et les fils pour lesquels le dialogue est une salsa de cul-de-jattes.

Passé par la Quinzaine des Réalisateurs en juillet 2021, ce premier long-métrage offre une foule sentimentale d’émotions : éminemment drôle, attachant, beau, contemplatif et ludique, fort d’une promesse que le cinéma iranien est en train de creuser un nouveau sillon, forgé sur les traces des grands maîtres et tout droit brandi vers de nouveaux horizons. Road-movie sous sa meilleure forme, portrait kaléidoscopique d’une famille menacée d’implosion (Little Miss Sunshine sans la mièvrerie), Hit The Road est un véritable joyau d’auteur et un film populaire pour sa faculté simple et étonnante à parler de choses universelles sans le faste desséché qui menace – parfois – les grands gestes du cinéma iranien.

Flavien Poncet

Hit The Road de Panah Panahi. Iran. 2021. En salles le 27/04/2022

Suivre

Suivre