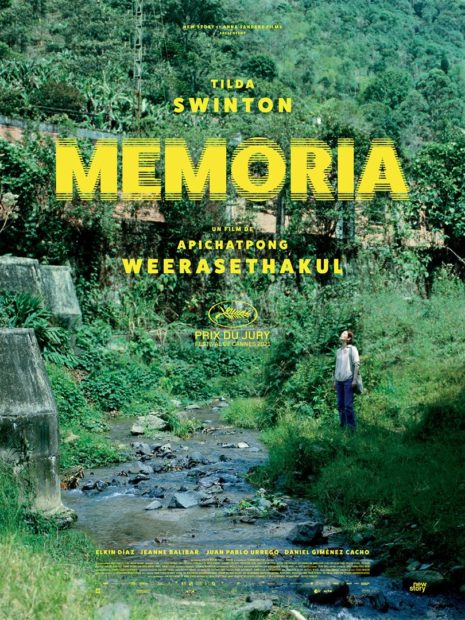

Six ans après sa dernière œuvre au cinéma, Apichatpong Weerasethakul ressurgit en salles avec Memoria. Cette œuvre est la première du cinéaste en dehors de son pays, la Thaïlande. Il explore cette fois la Colombie pour mieux retrouver la dimension du cinéma dont il dévoile les profondeurs. A travers une rêverie qui glisse doucement dans une sorte de voyage aux confins du réel, et donc des possibilités du cinéma.

« L’inconstance, le vague du temps vécu proviennent de ce que la durée du moi est perçue par un sens intérieur complexe, obtus, imprécis : la cénesthésie. Celle-ci constitue le sentiment général de vivre, dans lequel se somme et confond une foule de sensations indistinctes, recueillies par la sensibilité, très imparfaitement consciente, de nos viscères. Sensibilité primitive, fœtale, très animale, très éloignée de l’intellect qui, pour agir en paix, se met, chaque fois et autant qu’il le peut, en état d’inhibition, de manière à exclure les messages de la bête humaine. » – Jean Esptein, Le Cinéma du Diable

« the connection is the high » – Asap Rocky

A la fin des années 2000, Weerasethakul rencontre l’une de ses idoles, l’écrivain de science-fiction américain, Ray Bradbury. Il est l’une des figures de proue à l’origine de l’imaginaire SF qui a amené le jeune garçon de Khon Kaen à s’intéresser au cinéma, notamment à travers les œuvres de Spielberg. En 2017, le cinéaste collabore avec le musicien et artiste japonais, Sakamoto Ryuichi dans un concours de court-métrages pour illustrer Async, un album concept (dont la création est montrée dans le documentaire Ryuichi Sakamoto: Coda en 2017). Async est un album que Sakamoto a créé après avoir « vaincu » son premier cancer comme une méditation sur sa propre vie ; mais c’est surtout un album qui est imaginé comme la soundtrack d’un film imaginaire de science-fiction d’Andreï Tarkovski. Le musicien va construire un paysage sonore qui se substituerait aux images manquantes, aux images impossibles, du cinéaste soviétique. Dans le même temps, l’artiste thaïlandais va proposer aux quatre coins du monde, son installation Fever Room, comme un prolongement de Cemetery of Splendour et peut-être l’une des racines de Memoria. Dans Fever Room, le cinéaste nous plonge dans une sorte de rêve ou l’on suit plusieurs situations sur quatre écrans différents. Le spectateur se retrouve en totale immersion dans des images qui semblent parfois se répondre, et parfois n’être que des échos distants les uns des autres. Le lien possible entre ces images est le regard du spectateur au milieu de la salle qui lie, par le montage de son propre regard, une séquence à l’autre. Fever Room semblait nous demander de trouver nos propres images, notre propre « cinéma » dans l’océan sensoriel que créait le cinéaste, un océan de lumière. Et l’on peut conclure cette évocation des potentielles racines de l’œuvre par le fait, qu’aux alentours de 2017-2018 puis en 2020, des peintures rupestres ont été découvertes en Colombie, dans la jungle amazonienne. Si tous les éléments expliqués ne semblent pas être liés entre eux dans l’absolu, ils le sont à l’aune de la place qu’occupe désormais Memoria dans l’œuvre monumentale de l’artiste thaïlandais. Chacun des éléments évoqués plus haut est une sorte de rhizome dans laquelle Memoria trouve son origine, comme si le cinéaste accouchait d’une œuvre sur la mémoire de sa propre création comme sa propre vie, pour la transcender.

Dans les premières minutes de Memoria, Jessica (Tilda Swinton) est réveillée par un bruit violent, A Sound of Thunder, qui la pousse à en chercher l’origine. La récurrence du bruit autant que la quête de Jessica vont la conduire à nous dévoiler son quotidien autant que celui de Bogota pris dans l’état d’incertitude que la ville projette dans le monde. Le cinéaste développe un dispositif à plusieurs niveaux qui va épouser l’errance de Jessica. On pense bien sur à Cemetery of Splendour, mais là où sa connaissance des espace thaïlandais lui permettait d’y évoquer les couches temporelles qui faisaient les images du présent, la Colombie n’offre au cinéaste que la possibilité de s’abandonner à l’immanence de ce qui est. En 2017, nous lui posions la question de son rapport à l’imaginaire colombien et sud-américain qui est en réalité très proche de l’imaginaire thaïlandais (pour de multiples raisons) et il répondait qu’il en était conscient et qu’il y pensait. C’est cette espèce de raccord invisible entre les deux espaces que le cinéma travaille à travers cette recherche. On pense aux plans dans l’hôpital qui rappelle Syndromes and a Century, ou même à l’apparition de Tilda Swinton dans les images de Colombie comme un fantôme qui guiderait le mouvement de l’œuvre, qui brosserait un tableau d’un présent qui ne peut jamais réellement être habité. Dans une séquence au début de l’œuvre, Jessica rencontre le mari de sa sœur dans une sorte de campus ; ils sont au milieu du plan pendant qu’ils déjeunent au milieu d’une cafétéria. Ils semblent parfaitement immergés dans le plan, à la hauteur des autres personnes ou des autres corps qui le traversent. Pourtant, le son clair des voix et du dialogue les sort de « la réalité » de la scène. Weerasethakul joue avec ce décalage de manière progressive jusqu’à un point de rupture et de révélation, qui nous force à repenser notre regard, et surtout notre ouïe. Car si le système de couche spatio-temporel avait été symboliquement porté à son paroxysme dans Fever Room, ce à quoi ce système correspond dans la grammaire cinématographique, c’est-à-dire le son et l’image, n’avait pas été autant exploré. La scène dans le studio de musique rend cette démarche explicite : Jessica récrée le son de son esprit par les moyens techniques, ceux du cinéma. Le cadre dans le cadre qu’est l’écran d’ordinateur, qui permet à l’ingénieur du son de trouver le son à travers les layers (les calques/couches sonores), est une vision micro du macro-mouvement de l’œuvre. A ce moment-là, Weerasethakul épouse pleinement la forme en fractale de la mémoire, et de la manière dont elle peut exister au cinéma. Comme dans la peinture surréaliste, des formes ou des motifs se répètent à différentes échelles, et à différents niveau. Ces motifs sont dans l’image comme dans le son. Le cinéaste travaille donc son œuvre comme un montage sonore qui parfois répondrait à l’image et parfois semble créer une nouvelle sensation dans le mystère qui lierait la présence des deux au même moment. Tout cela n’est pas qu’une simple expérimentation puisqu’elle est justifiée dans la diégèse par une révélation digne de Stalker de Tarkovski dans la dernière partie de l’œuvre.

Si comme dans les œuvres précédentes de Weerasethakul, l’expérience cinématographique se joue moins comme une sorte d’alliage virtuose entre différents niveaux de narrations (donc une œuvre de la raison) mais plus comme une complexe réunification de nos expériences sensorielles en un moment donné (une œuvre du corps). Memoria tente de brouiller la frontière entre ce qu’était et ce que pourrait être le cinéma de Weerasethakul. Dans Cemetery of Splendour, il y avait un plan où l’on observait une sorte de micro-organisme en CGI flotté dans le ciel. Dans Memoria, c’est littéralement un vaisseau spatial qui se cache dans l’océan verdâtre de la jungle amazonienne avant de s’envoler. Les deux objets sont des créations de cinéma, de l’invisible devenu visible par ce dernier. Pourtant, il ne semble pas plus « étranger », plus « alien » que la place qu’ils occupent dans l’œuvre : ce sont autant des souvenirs que des visions du futur, puisqu’ils existent comme l’expérience du vivant dans l’image à tous les niveaux, en même temps. Une fois l’unité du réel retrouvée voire révélée pour Jessica, on ne peut connaître les limites de son expérience du son, de la mémoire, de l’esprit et donc du temps. Dans la séquence épiphanique sonore, on assiste également à l’agression d’un homme qui nous avait été racontée avant. Weerasethakul sait que la puissance folle de son imaginaire ne peut reposer que sur une attention précise des forces qui constituent le réel, et la violence qui est évoquée à ce moment renvoie à celle qui anime malheureusement le quotidien des Colombiens. Cela ramène à Oncle Boonme, quand les fantômes se retrouvaient attachés à des cordes par le cou et amenés par des militaires, ce qui évoquait les meurtres politiques qui avaient eu lieu à Chiang Mai contre les jeunes militants à la fin des années 60 et au début des années 70, en même temps que venait au monde le cinéaste.

Memoria est une errance métaphysique qui nous ramène à l’état de conscience, de substance physique dans le temps et l’espace. Les plans qui mettent en scène l’archéologie travaillent l’idée que l’on n’a accès qu’à une expérience partielle du réel et que c’est ce vertige qui hante comme un boom sonique venu du futur ou du passé. Un plan du tunnel archéologique prend la forme presque subliminale d’un œil ; si cette picturalité symbolique n’est pas l’apanage du cinéaste habituellement, elle est renforcée par un dialogue entre Jessica et un médecin qui lui dit qu’elle devrait se pencher sur Salvador Dali, car ce dernier s’intéresse à la beauté de la nature. L’un des personnages qui va faire basculer l’œuvre l’inscrit soudainement dans le réalisme merveilleux qui est propre à l’espace littéraire sud-américain et caribéen. Le mouvement psychédélique souterrain de Memoria se révèle donc être la reliure qui va soutenir les images rhizomatiques du maître thaïlandais. Comme si la simple captation de cet espace ramenait les fantômes de son imaginaire. L’œuvre de Weerasethakul devient une tentative de xénoglossie presque thérapeutique qui tenterait de nous rendre disponibles à l’expérience de la beauté du réel par le langage du cinéma en se laissant imprégner par les possibles de son dispositif.

Ainsi, à travers son exil en Colombie, le cinéaste thaïlandais réinvestit des coins inexplorés du cinéma, ou du moins volontairement abandonnés au profit des conventions commerciales ou narratives. Il construit alors une œuvre qui continue son geste chamanique liant les maux de l’esprit (les images et les sons) aux mots du corps (les sensations) durant le temps d’un rituel ou nous serions libres de ressentir, d’être accessibles aux bruits de l’image autant qu’au silence du monde, de l’univers, de la conscience. C’est un monument de plus dans la construction abstraite mais cohérente qu’est la filmographie du cinéaste dont Memoria signale encore une fois le génie. Nous assistons probablement à la sortie d’une des œuvres les plus importantes de l’année dans la carrière d’un cinéaste qui semble aujourd’hui être l’un des plus fascinants de son époque. Apichatpong Weerasethakul enregistre l’insondable et capte l’indicible. Pourtant à la fin, il ne reste qu’une étrange et singulière harmonie : celle de l’équilibre secret de l’existence.

Kephren Montoute

Memoria d’Apichatpong Weerasethakul. Colombie-Thaïlande. 2021. En salles le 17/11/2021

Suivre

Suivre