Dernier opus de la Trilogie Musashi réalisée par Inagaki Hiroshi, et ultime étape pour le désormais impassible Miyamoto Musashi. La Voie de la lumière (1956), suivant La Légende de Musashi (1954) et Duel à Ichijoji (1955), marque la fin d’un voyage, qu’il serait fort gré de découvrir au cinéma dans sa fantastique version restaurée dès le 4 août 2021 grâce à Carlotta.

Musashi a renoncé aux combats pour mener une vie simple. Le jeune homme rustre des débuts semble avoir enfin trouvé la voie de la sagesse. Lorsque son ennemi acharné, le talentueux et ambitieux Kojiro Sasaki, le met au défi, Musashi lui donne rendez-vous dans un an. Il sait que ce combat sera le plus important de sa vie.

Nous l’avions prémédité lors du visionnage de La Légende de Musashi, premier volume du triptyque, que Miyamoto Musashi allait sans doute s’assagir des suites de ses voyages, combats et rencontres fortuites. Dans ce dernier acte, notre protagoniste et son éternel rival Sasaki Kojiro (Tsuruta Koji), introduit lors du précédent opus, empruntent des chemins aux antipodes l’un de l’autre : Musashi embrasse la sérénité et la résignation, Sasaki le pouvoir qui lui est confié à Edo en tant que haut gradé du clan prestigieux chargé de l’éducation martiale du shogun (poste refusé au préalable par Musashi). Fort de déjà deux films d’évolution spirituelle, le ronin solitaire, bien qu’accompagné d’un jeune discipline et d’un guerrier quelque peu lourdaud, demeure impassible face aux provocations en duel de ses adversaires, et choisit plutôt de faire vœu de chasteté, et de s’exiler un an dans un petit village reculé afin de méditer et de se préparer à affronter Kojiro. Telle est la promesse qu’ils se sont faites.

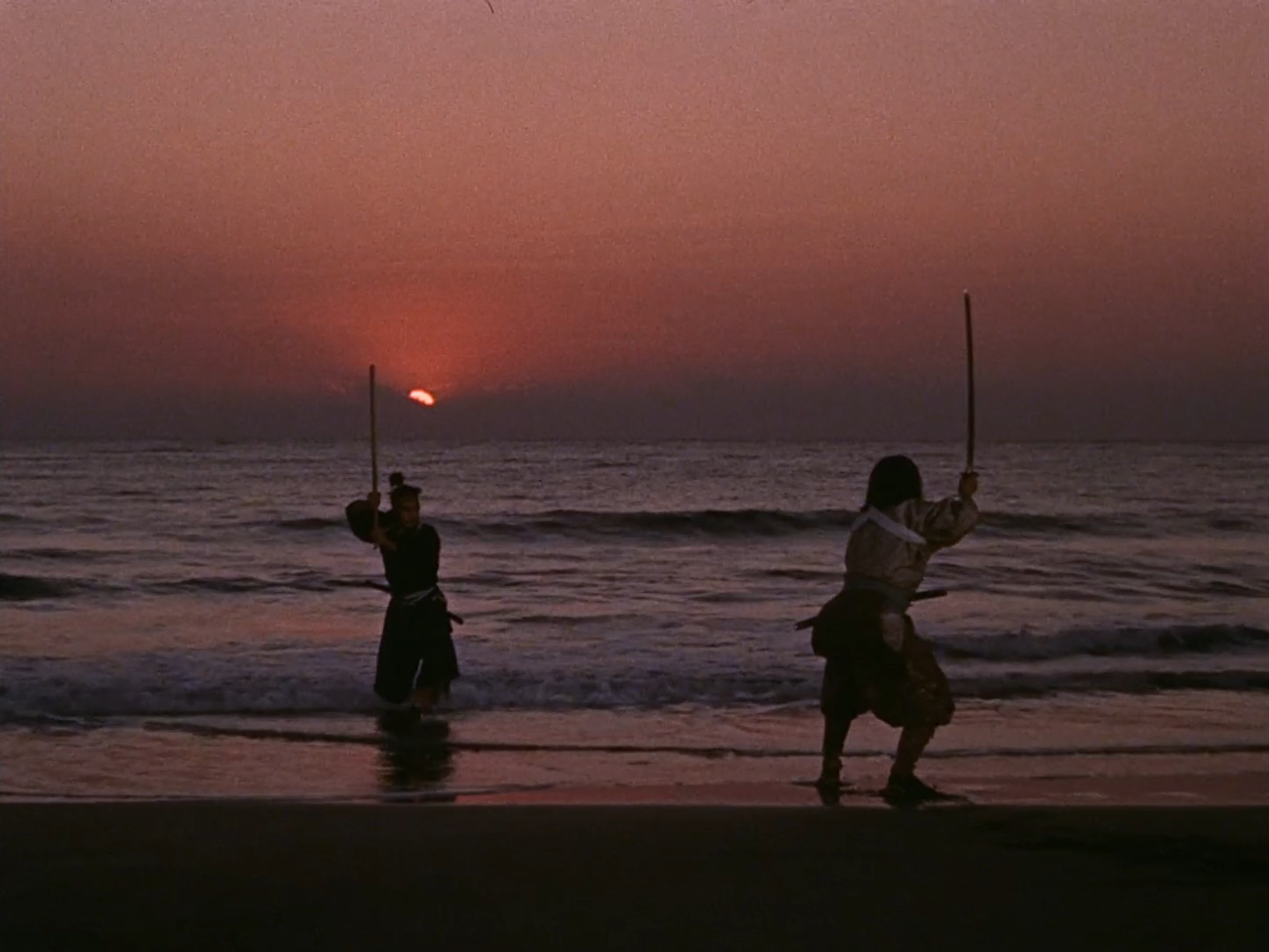

A l’image de Musashi, La Voie de lumière reprend le rythme plus soutenu du premier long-métrage de la trilogie, et une approche davantage contemplative que nerveuse, contrairement au déchaînement de colère de Duel à Ichijoji et des nombreux combats qui le parcourent. Retour aux enjeux à hauteur d’homme, dans une campagne gangrénée par les malandrins, et au triangle amoureux entre Musashi, Otsu et Akemi, dont la conclusion ne pouvait être que tragique. Inagaki Hiroshi fait toujours montre de son talent pour composer des cadres splendides, parsemés d’ombrages comme enrichis de picturalité, au sein desquels s’affrontent les différents personnages, avec une science de l’axiologie particulièrement développée autour de l’intrigue principale, dont la finalité morale s’avère pourtant bien prévisible, sinon qu’elle ne pouvait être autre. La satisfaction d’assister au crépuscule d’un voyage, ou à l’aube d’un nouveau, s’éprend alors du spectateur devant les dernières images de cette cultissime trilogie.

Malgré ses qualités plastiques et narratives indéniables, la Trilogie Musashi demeure académique à nos yeux de contemporains, habitués aux grandes pièces complexes de grands réalisateurs qui lui succèderont. Il serait cependant injuste de la discréditer pour la simplicité de son récit, à plus forte raison pour le public familier des écrits de Yoshikawa Eiji. A n’en pas douter, Inagaki Hiroshi signe un chanbara fondateur pour le genre sous toutes ses déclinaisons, dans un contexte post-guerre difficile où la promotion d’une idéologie militariste, patriotique et conquérante est fermement contrainte par les forces d’occupation américaine. Face à ces restrictions, la représentation cinématographique des samouraïs passe de la réalité historique à la mythologie, que ne pouvait mieux incarner le héros positif devenu légende qu’est Musashi, témoignant d’une personnalisation de la voie du guerrier, et d’un retour à la terre, aux activités manuelles et artisanales (sculpture en bois de Bouddha) dans le dernier film, quand les samouraïs se trouvaient au sommet de la reconnaissance sociale.

Le personnage de Mifune Toshiro est un marginal, un bienveillant que tout oppose au personnage de Sasaki Kojiro. Inéluctable, leur opposition sur l’île de Ganryu, en harmonie avec le cosmos et les forces imperturbables de la nature, n’est pas tant martiale qu’elle n’est idéologique à l’issue de leur développement respectif, laissant transparaître un choc des titans entre l’idée du bien et celle du mal, mais dans le respect pour le talent de son adversaire. Toute l’aura de Miyamoto Musashi converge vers cette scène, et nombreux sont les réalisateurs à s’en être emparés, comme Uchida Tomu pour son hexalogie sur le même samouraï (costume enfilé par Nakamura Kinnosuke). La Trilogie Musashi galvanise à elle seule une certaine vision romancée de ces guerriers intrépides, au destin que l’on sait dramatique à l’instauration de l’ère Meiji, et qu’Inagaki Hiroshi s’amuse à déconstruire avec une surprenante modernité.

Conclusion somme toute parfaite à La Légende de Musashi et Duel à Ichijoji, La Voie de la lumière est le point final grandiose que l’on attendait d’une telle œuvre, grâce à laquelle Inagaki Hiroshi mérite belle et bien sa place au panthéon des cinéastes japonais de son époque. La Trilogie Musashi est à découvrir au cinéma dans sa version restaurée dès le 4 août 2021, certainement l’une des ressorties phares de cet été parmi d’autres rétrospectives.

Richard Guerry.

Trilogie Musashi III : La Voie de la lumière d’Inagaki Hiroshi. Japon. 1956. En salles le 04/08/2021.

Suivre

Suivre