A l’heure où Megan Colligan, présidente de la distribution internationale chez Paramount, reconnaissait que le casting de Scarlet Johansson fit du tort à l’adaptation Américaine de Ghost in the Shell, par Rupert Sanders, ajoutant que ce film n’a jamais eu la chance d’être simplement… un film, et que le studio aura perdu près de 70 millions de dollars, que penser de ce geste, de ce fantôme qui n’aura pas eu assez de temps pour hanter quoi que ce soit ?

“I wish you to know that you have been the last dream of my soul.”

Charles Dickens, A Tale of Two Cities

D’abord, les remous provoqués par ce casting d’une actrice, auxquels ont échappé Pilou Asbaek/Bato, Michael Carmen Pitt/ le Puppet Master, et l’inévitable Chin Han/Togusa et pourquoi ils sont néanmoins les visages de la ville. Chez Oshii Momoru, plutôt que Shirow Masamune (auteur du manga), Tokyo s’affiche en tant que destin brisé, secouée par l’éclatement de la bulle économique, une ville qui se rêvait internationale, et pas tout à fait multiculturelle. Chaque personnage est hanté par ce qui devait s’accomplir. Peut-être plus encore que le Major Kusanagi, Bato avait besoin d’être guidé afin d’éviter l’errance qui mène malgré tout à la récession.

Oshii attribue ce rôle de veilleur à son basset Gabriel, une âme en laquelle il a foi. Rupert Sanders, qui se trouve avec un scénario qui ne permet pas de croire au dépassement, ne sait pas dans quelle ville situer son film, et Gabriel attend désormais dans une ruelle qu’on veuille bien le nourrir.

Coincée entre Ridley Scott et Otomo Katsuhiro, avec des touches de Philippe Parreno (les poissons volants qui accompagnent le Major lorsqu’elle cherche à se rappeler la chair), cette ville ignore sa propre dimension, et ne saurait dire où elle se trouve.

De malheureuses citations directes de Oshii, qui lui empruntait à Hong Kong, pêchent par vanité. Les deux décennies qui se sont écoulées depuis la sortie de Ghost ont transformé le visage de Tokyo, bien que peu de cinéastes Japonais en aient rendu compte. En 1996, Iwai Shunji abordait cet enjeu dans Swallowtail Butterfly, et plus récemment Koji Fukada dans Sayonara : être Japonais, être d’Asie, face au droit de citoyen, de résidence, qu’est ce que cela veut dire ? C’est là où le film de Sanders atteint une forme de dignité, dans l’élégance internationale de son casting (US, Europe, Chine, et Japon). Que Johansson puisse comprendre Kitano Takeshi (coiffé comme un fan qui ne s’est jamais remis de Flock of Seagulls) qui lui parle en japonais et lui répondre en anglais rappelle joyeusement la musique de Johnny Mnemonic de Robert Longo.

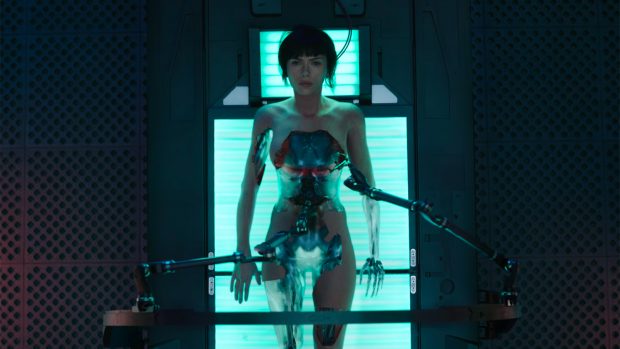

Scarlett Johansson plays Major in Ghost in the Shell from Paramount Pictures and DreamWorks Pictures.

Et si les premiers rôles de Scarlet Johansson, depuis Lost in Translation, devenaient les avatars de ce qui fut engendré par le film de Oshii Mamoru ? Car, dans sa noble incarnation du ‘Major’, l’actrice devient la somme de l’héroine de Coppola, de Black Widow tirée des Avengers, de Lucy, d’Under the Skin. Rien d’autre, elle incarne un bon souvenir de cinéma au sein d’un film qui en laissera peu. Johansson, vite affublée de ‘souvenirs implantés’ par Juliette Binoche –une réfugiée gravement blessée lors d’un attentat terroriste- déjoue le sort de la réplicante Rachel dans Blade Runner. Elle n’échappe pas cependant au fantôme de la mère. Pas de métaphysique chez Rupert Sanders, ce qui hante le Major, comme chez Neo dans The Matrix, c’est de savoir d’où elle vient.

Et Sanders lui donne la réponse par l’inconscient de Juliette Binoche… Celle-ci explique que le ‘hacker’ (M.Pitt) qui est la raison d’être pour l’existence de la Section 9, au sein de laquelle opère le Major, incarne un essai malheureux, une machine qui a échappé au sillage. Un monologue qui évoque celui de M/Judy Dench lorsqu’elle parle de Raoul Silva/Javier Bardem à James Bond, de loin le personnage sur lequel le cinéma s’est le plus acharné à nier une biographie. Même Ian Fleming, sous les traits de Dominic Cooper, a eu droit une ‘origin story’.

Résoudre le trou de mémoire hante le cinéma Américain : Blade Runner, Total Recall, Existenz, Inception… Le film de Sanders vient s’y frotter car Johansson persiste à trouver la réponse, comme Neo avec L’Oracle dans cet appartement convivial où celle-ci l’accueille à la cuisine avec des gâteaux secs. Le Major se souvient de sa mère, Japonaise, que celle-ci habite un petit logement semblable à ceux de Hong Kong, qu’elle l’attend avec du thé fumant. Et qu’elle est jouée par l’immense Momoi Kaori, le fantôme qui habite le corps cybernétique de Motoko Kusanagi. En 2017 à Tokyo, cela fait sens.

Stephen Sarrazin. Tokyo, Mai 2017.

Ghost in the Shell de Rupert Sanders. USA. 2017.

Suivre

Suivre