Au temps du règne des super-héros sur les grands écrans, deux royaumes disposaient des licences les plus lucratives et se disputaient sans pitié les parts de marché. Ne restaient pour les autres que des miettes. Dreamworks, le studio de Steven Spielberg, voyant que tous les champions américains étaient déjà sous contrat, se tourna vers le Japon, pays qui détient une richesse considérable de joyaux de la bande-dessinée que l’on prénomme manga. L’un des plus réputés, connu autrefois une certaine renommée sur les terres de L’oncle Sam, sous sa forme animée est un film d’action cyber-punk aux forts accents philosophiques qui inspira, il y a vingt ans déjà, la célèbre trilogie matrixienne. Cette œuvre visionnaire adoubée par le grand James Cameron sort cette semaine dans les salles de cinéma sous la forme d’un blockbuster yankee. Nous avons pu juger de la greffe de ce classique de la SF dans sa nouvelle enveloppe. Voici donc les résultats de ce crash-test.

On pensait pourtant partir du bon pied avec Rupert Sanders aux commandes de cette adaptation live de Ghost in the Shell. Formé à l’université des arts de Londres, le jeune cinéaste s’était fait une belle réputation dans le petit monde du vidéo-clip et de la publicité. Sa première incursion dans le 7ème art était pour le moins rassurante tant son approche du conte de Blanche Neige paraissait originale, mettant en avant une héroïne indépendante et courageuse loin de l’image naïve de Disney. De plus, il se permettait, en plein milieu de son film, un clin d’œil appuyé mais sincère au film épique de Miyazaki Hayao, Princesse Mononoke, témoignant ainsi d’un réel intérêt pour le cinéma d’animation japonais. Un bon point auquel s’ajoutait un travail sur la direction artistique assez inspiré.

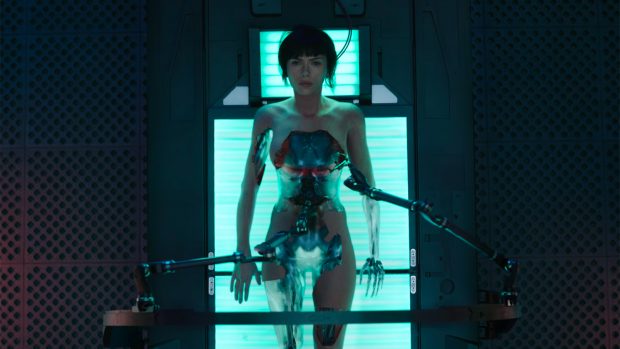

Malheureusement, les premières images dans la bande annonce de Ghost in the Shell en avaient refroidi plus d’un, en insistant lourdement sur des scènes emblématiques de l’œuvre de Oshii Mamoru. On en venait à craindre de voir sur grand écran un fan film à 180 millions de dollars ou ce que l’on pourrait qualifier de flesh animation. À savoir cette tendance mercantile du studio Disney à ressortir en salles des versions quasi conformes de leurs classiques animés avec des acteurs de chair et de sang. A cela s’est adjointe une campagne dénonçant le blanchiment des acteurs dans les productions hollywoodiennes suite à l’annonce du choix de Scarlett Johansson dans le rôle du Major Kusanagi. Un choix de casting certes commercial et dont la justification forcée de son apparence caucasienne conduit aux scènes censées être les plus émouvantes du film. En revanche, la décision d’engager pour le personnage d’Ishikawa l’acteur australien Lasarus Ratuere est très discutable, et il aurait été préférable de le renommer afin de le rendre un tant soit peu crédible. Mais il paraît tellement insignifiant dans l’intrigue qu’il aurait mérité d’être coupé plutôt que de conserver ses quelques lignes de dialogues concernant l’obtention de son nouveau foie afin de s’adonner plus librement à son penchant pour la boisson. Ridicule !

Scarlett Johansson

Le pari n’était pas gagné d’avance.

Ghost in the Shell version 2017 est un peu à l’image de son héroïne, à mi-chemin entre l’être humain et le synthétique. Il mêle aussi bien les craintes que les espoirs fondés, mais pas forcément dans les proportions espérées.

Conçu tel un collage d’images empruntées aux deux opus de Oshii Mamoru et à l’excellente série animée Stand Alone Complex, Ghost in the Shell reprend le schéma type d’un film d’origine qui débute la moindre histoire de héros vouée à devenir une franchise lucrative. Et c’est déjà la première différence notable entre le film de Sanders et son support d’origine. En effet, le cinéaste semble complètement oblitérer le manga séminal de Shirow Masamune. On aurait préféré que le réalisateur s’inspire des différentes histoires dessinées par le père d’Appleseed, tout en apportant sa propre vision du futur comme l’avait fait Oshii en son temps.

Ce formatage aux codes narratifs US jouent clairement en la défaveur du récit. Il aborde de manière bien trop scolaire les thématiques empruntées aux histoires de science-fiction descendant du mythe de Prométhée et traitant de la robotique et de l’âme humaine. Des pistes philosophiques certes passionnantes qui ont été développées avec plus d’intelligence et de pertinence dans les quelques chefs-d’œuvre du genre et ce, depuis le classique embryonnaire Métropolis de Fritz Lang et sa fascinante créature féminine Maria. Un personnage ô combien emblématique auquel le major Kusanagi emprunte ses origines prolétariennes et un sens de la lutte idéologique que l’on découvrira dans sa quête identitaire.

Seulement, la façon dont le film de Sanders enchaîne les événements rappelle plutôt le triste remake de Robocop sorti en 2015 dont la maigre trame scénaristique sert de lien entre les différentes composantes découlant de l’univers cyber-punk d’Oshii. Un récit très sommaire qui se résume finalement à une simple histoire de vengeance et une inoffensive émancipation de l’héroïne de sa condition de femme-objet.

Victime d’un supposé attentat, le Major se réveille dans un corps flambant neuf. Elle est la première humaine à détenir une enveloppe entièrement cybernétique. Une avancée qui a un coût. Elle est la propriété de son fabricant, un puissant conglomérat qui la promeut directement au sein d’une unité paramilitaire d’élite dépendant directement des ordres du Premier Ministre. Elle finira par avoir des souvenirs résiduels, et apprendra au cours de sa mission que l’on lui a menti. Bah mince alors ! On ne l’avait pas vu venir celle-là !!

Les scénaristes ont fait le choix discutable de prendre le contrepoint de l’histoire originelle. Sous ses différentes formes, animées et séquentielles, le Major est décrite comme le premier androïde créé. A la différence près qu’elle fut conçue très jeune suite à un grave accident. Dans le classique animé d’Oshii Mamoru, elle est présentée d’emblée tel un personnage artificiel dont la conception novatrice s’est développée et est devenu un modèle d’usine. Durant les quelques scènes contemplatives, on pense reconnaître le Major dans des plans larges, et on se demande aussi s’il ne s’agit pas d’un autre cyborg qui partage la même beauté manufacturée. Cette absence d’identité physique, ce sentiment d’être étrangère à son propre corps seront des motifs importants dans ses choix futurs. Ses origines sont notamment décrites dans des flashbacks au sein de la continuité narrative des deux séries animées. Propriété de l’armée, elle dû mettre au service de celle-ci ses qualités cybernétiques hors du commun afin de rembourser les frais engagés dans sa conception. C’est ainsi qu’elle fit la connaissance de ses coéquipiers sur les terrains de conflits et qu’elle a acquis ses galons et ses talents balistiques et de hacking. Hors ici, notre jolie Scarlett est promu au rang de soldat d’élite à la façon d’un attaché parlementaire, sans les qualifications requises pour son poste. Il aurait fallu une petite ligne de dialogue ou une courte scène montrant une mise à jour pour rendre la chose acceptable. L’autre fait notable est que le Major, dans ses aventures d’origine, est amenée à rencontrer au cours d’une de ses missions une intelligence artificielle douée de conscience qui répond au nom de Marionnetiste. Il lui propose de fusionner afin de devenir une entité numérique vivante sur le réseau internet. On assiste alors à une métamorphose du personnage, elle sort de sa chrysalide synthétique pour devenir une sorte de Dieu omniscient 2.0. Or dans la version US, la progression est inverse. Elle va même jusqu’à refuser in fine toute évolution, un statu quo plutôt confortable quand il s’agit de prévoir d’éventuelles suites en cas de succès. La solution proposée par Oshii dans Innocence n’était semble-t-il pas assez attractive pour les studios américains. Ce qui compte pour eux c’est la belle Scarlett, sa tenue moulante et ses armes de poing.

Ainsi, nous avons une accumulation de raccourcis et de facilités d’écriture qui finissent par desservir le projet dans son ensemble. Quant au contenu philosophique, il est réduit dans cette vague entreprise de vulgarisation à de simples questionnements : Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quel état j’erre ?

Il ne s’agit pas ici de critiquer le film pour ses différences avec l’œuvre originale. Au contraire, il est très louable de vouloir se différencier et d’apporter un point de vue nouveau sur un film aussi emblématique de la culture pop nipponne. C’est bien sur ce point que Kamiyama Kenji et Kize Kazuchika avec les séries animées Stand Alone Complex et Arise se sont distingués avec succès. Tous les deux ont développé des préquelles qui mènent directement au film de Oshii Mamoru, tout en apportant chacun sa vision singulière de l’univers. Le problème ici découle de la confrontation directe avec la pièce maîtresse de l’édifice et de tenter d’en reproduire les images marquantes tels de simples gimmicks visuels pour appâter les fans, et de se vautrer par la suite dans des choix malheureux découlant d’un manque de rigueur dans l’écriture de l’intrigue et le développement des personnages.

Il y a tout de même quelques apports bénéfiques à cette vision manufacturée qui peinent à relever le faible niveau de l’ensemble. La relation quasi incestueuse entre l’ingénieur jouée par Juliette Binoche et sa créature/fille de substitution. Et de l’autre, la quête d’origine menant aux questionnements identitaires et biologiques du Major Kusanagi. Et lorsque le cinéaste se sent vraiment en confiance, il parvient à faire passer des concepts très simplement au travers des images sans s’appuyer sur des dialogues sur-explicatifs. Comme ces scènes de dialogues entre Aramaki (excellent Kitano Takeshi) et ses interlocuteurs, chacun parlant dans sa langue d’origine et se comprenant mutuellement sans forme d’interprète.

Rupert Sanders a beau mettre ses indéniables talents artistiques dans la représentation fidèle des éléments de décors et de costumes, il reste figé dans une forme de déférence et de fascination envers le travail d’Oshii à défaut de construire avec lui une réelle filiation.

Il reproduit des séquences du film animé, et dépouille les images de leur sens originel. On pense notamment à la scène du Major en train de faire de la plongée. Dans la version US, on ne retrouve plus les jeux de miroir lorsqu’elle remonte à la surface. Le cinéaste va finalement remettre cette interrogation identitaire dans le métrage dans une scène moins suggestive et subtile que l’original, plus proche du film Under the Skin dans lequel Kusanagi observe sa propre projection holographique tout en se sentant étrangère à l’image qu’elle contemple.

On ne peut reprocher à Rupert Sanders de ne pas avoir su comprendre les enjeux et la portée mystique et philosophique développés par les auteurs japonais dans les différents supports narratifs de cette œuvre. Bien au contraire, on sent au départ les efforts du cinéaste d’en conserver au maximum l’intégrité. Seulement, il ne peut agir qu’en tenant compte des nombreuses contraintes imposées par une armée d’exécutifs ne s’exprimant qu’en mémo sur Powerpoint. Le réalisateur baisse finalement les bras et se contente de s’amuser du mieux qu’il peut avec les jouets qu’on lui a prêtés et de rendre au final un divertissement pas trop con et le mieux ficelé possible.

Et pourtant, sur le plan formel il y a peu de choses à reprocher au film. Le découpage est clair et parfaitement lisible. Les scènes d’action sont très graphiques et l’emploi des ralentis participe à l’iconisation des personnages. Les enjeux sont limpides et l’histoire, bien que sans surprise, se suit sans efforts. Sans compter les superbes SFX , la qualité de la direction artistique et un rendu 3D en post prod bien géré. Le film répond aux standards du cinéma à grand spectacle hollywoodien, et n’affiche malheureusement pas d’autre ambition que d’offrir un film d’action dans un univers de science-fiction issu d’une franchise connue du public geek/otaku.

On sent chez Sanders une volonté de recréer une dynamique autour du personnage du Major. Sa relation avec ses co-équipiers de la section 9 parait, concernant le noyau principal, assez fidèle à leurs modèles. Kitano Takeshi ose même une nouvelle incursion dans une production américaine adaptée d’un classique du cyber-punk après sa triste prestation il y a 25 ans dans le regretté Johnny Mnemonic. Sa performance dans le rôle de ce vieux renard d’Aramaki, chef de la Section 9, rompu aux négociations politiques et fin stratège, hérite du caractère irascible des personnages de yakuzas qu’interprétait le célèbre comique japonais dans ses propres œuvres. Batou quant à lui prend chair et circuits sous les traits de l’acteur danois Pilou Asbæk. Grande gueule et homme de terrain amoureux des armes lourdes, il subit durant le métrage certaines améliorations tactiques qui vont lui donner cet air reconnaissable entre tous. Sa relation à mi-chemin entre la franche camaraderie et l’amour fraternel avec le Major fonctionne plutôt bien, il est d’ailleurs l’un des personnages les mieux campés du métrage. Peut-être aussi est-ce dû à son développement assez riche du personnage dans le volet Innocence qui a inspiré les scénaristes américains, notamment son attachement à la gente canine. Le personnage de Togusa (Chin Han), seul humain non modifié de l’équipe, a un tout petit rôle. Si sa particularité 100% biologique au sein de l’équipe est évoquée, et s’exprime physiquement dans ses prises de risque plus mesurées que celles de son équipier Batou, véritable tank humanoïde, dans la scène d’assaut, on n’évoque en revanche pas ou peu son pedigree de fin limier au sein de la police locale et sa position dans les rangs d’une équipe rompue aux technologies de pointe. Mais bon, il est mieux loti que les autres collègues qui se contentent de faire au mieux de la figuration ou au pire ont le droit à des répliques navrantes comme celles citées plus haut concernant le cas d’Ishikawa.

Kitano Takeshi dans le rôle d’Aramaki

Quant à la divine Scarlett, on est rassuré de voir que sa performance se rapproche plus de son jeu introspectif dans Under the Skin que sa médiocre prestation dans le nanardesque Lucy. Le visage presque figé tel un masque synthétique, elle joue à la manière d’un acteur de Nô 2.0, et parvient dans des gestes et son regard à faire transparaître quelques émotions, des interrogations et des doutes. Elle est presque troublante, voire fragile dans cette scène avec la prostituée humaine, entre désir saphique et questionnement sur ce qu’est l’être humain. Être une femme ? A la recherche dans cette enveloppe entièrement biologique des réponses vitales à sa survie.

Parmi la galerie de personnages, le problème provient des adversaires de le section 9. Outre le méchant caricatural du chef de la corporation Hanka, homme d’affaires sans foi ni loi qui renvoit la version hollywoodienne de Ghost in the Shell vers des penchants ultra manichéens, le problème tient essentiellement au personnage de Kuze interprété par le méconnaissable Michael Pitt. Il manque clairement d’envergure, et ne ressemble au final qu’à un petit pirate informatique revanchard. Il est dénué de pathétique et de mélancolie. De plus, la relation trouble qu’il entretient avec le Major Kusanagi, et son désir violent d’obtenir réparation et des réponses aux questions qui semblent le torturer sont traités avec trop de laxisme. C’est un ado en rébellion. Au final, le personnage n’aura quasi aucune incidence sur le récit. C’est un peu une version démo du Marionnettiste.

Parmi les collaborateurs de Sanders, celui qui a hérité de la tâche la plus ardue est le compositeur de la musique du film. Clint Mansell n’est pourtant pas un débutant, et avait déjà à son tableau de chasse une adaptation d’anime japonaise en film live avec le navrant Blood the Last Vampire de Chris Nahon. Cette fois-ci, il partage la partition avec Lorne Bafle. Mais malgré tous leurs valeureux efforts, ils peinent à tenir la comparaison avec le score inoubliable de Kenji Kawai.

En allant voir cette version US de Ghost in the Shell, nous pensions assister à la naissance cinématographique d’un androïde, à savoir un film de studio piloté par un cinéaste inspiré et en mesure de s’exprimer librement malgré les contraintes de mouvement de son enveloppe. Nous n’avons malheureusement vu que la démonstration d’une intelligence artificielle, certes performante, aux commandes de ce film préfabriquée selon des normes de conceptions purement mercantiles. Ce nouveau produit high tech se contente des mêmes prouesses cinégéniques que celles des concurrents de sa gamme et n’offre malheureusement aucune avancée sur le traitement philosophique du genre de science-fiction. Ghost in the Shell 2017 n’est au final qu’une jolie coquille vide !

Martin Debat

Ghost in the Shell de Rupert Sanders. USA. 2017. En salles le 29/03/2017.

Pour un autre avis sur le film, lire ici !

Suivre

Suivre