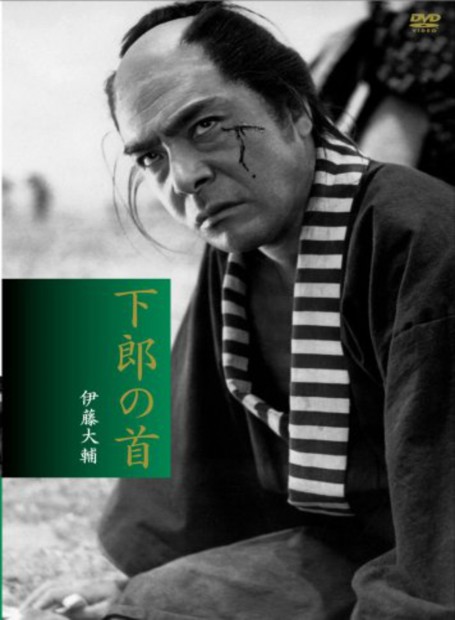

Jusqu’au mois de juillet, la Maison de la Culture du Japon à Paris (MCJP) présente une cinquantaine de productions parmi les plus marquantes de la Shintoho, compagnie fondée en 1947 qui a produit plus de 800 films avant de s’éteindre en 1961. L’occasion rêvée pour vous parler du réalisateur Ito Daisuke et de son film de jidaigeki, La tête du serviteur.

La tête du serviteur met en scène un fils d’une noble famille qui recherche le meurtrier de son père, assassiné lors d’une partie de go par un voyageur inconnu. Désormais pauvre et malade, il est soutenu dans sa quête par son fidèle serviteur, Nohei.

Parmi les grands maîtres du cinéma japonais, Ito Daisuke fait partie de ceux dont les films n’ont été que peu vus en dehors du Japon. Ce manque de visibilité provient sans doute du fait que, contrairement à d’autres cinéastes de la même génération (tels Mizoguchi Kenji, Ozu Yasujiro, Naruse Mikio ou encore Uchida Tomu), Ito Daisuke officiait dans un genre à priori moins noble : le jidaigeki, croisement entre le film historique et le film de sabre. Pourtant ses œuvres étaient loin d’être uniquement spectaculaires ou commerciales et appartenaient à un courant humaniste et progressiste, fortement ancré à gauche d’un point de vue socio-politique. Ainsi Ito Daisuke a été l’un des premiers, bien avant Kobayashi Masaki et son Hara-kiri, à fustiger le monde des samouraïs.

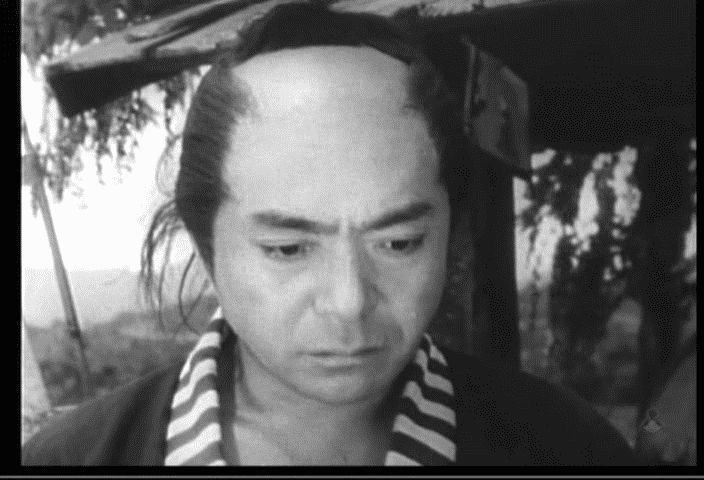

Dès sa première période muette, il s’attachait par exemple à la figure des bandits romantiques luttant contre un système établi comme dans Le carnet de voyage de Chuji ou Le chevalier voleur. Malheureusement, la grande majorité de ce début de carrière est désormais perdue ; l’un des film les plus notables de cette période semblait être Le serviteur datant de 1927. Près de 30 ans plus tard, il en fit un remake dont le titre La tête du serviteur (1955) clarifie sa dimension contestataire et funeste. Contrairement à pléthore de films du genre, le protagoniste central n’est pas un samouraï ou même un ronin. Il s’agit d’un simple serviteur, loin donc des figures héroïques d’autant que Nohei n’est ni un expert dans le maniement des armes, ni un téméraire redresseur de torts : c’est un homme analphabète, naïf, timide, maladroit et assez lâche de surcroît.

Il représente évidement une population sacrifiée par une classe sociale supérieure qui a, par ailleurs, bien du mal à faire preuve de solidarité même lorsqu’elle partage les mêmes conditions d’existence. Comme durant les années 1930, et bien qu’engagé, le film de Ito Daisuke n’a rien d’un manifeste purement politique. Si l’intrigue possède des thèmes prononcés, ils sont avant tout véhiculés par le scénario et la réalisation plus que par des dialogues appuyés ou des scènes didactiques. Le mouvement de grue qui suit le serviteur traverser un pont et rejoindre une cabane de fortune construite en contre-bas est suffisant pour pleinement comprendre quelle place il occupe (symboliquement) désormais dans la société japonaise.

Ce modeste homme dévoué à sa tâche est littéralement pris au piège d’une caste elle-même enfermée dans ses codes absurdes et archaïques. Il est même bien difficile de trouver un quelconque intervenant possédant un réelle grandeur d’âme. Le personnage le plus humain, en dehors de Nohei dépassé par les événement, est un geisha, elle aussi prisonnière de sa condition et qui s’émancipera sans pudeur. Véritable feu sous la glace, se laissant porter par sa passion tumultueuse, cette femme s’éloigne là encore fortement des filles timides et des amours platoniques du cinéma classique de l’époque, comme Otsu dans la saga dédiée à Miyamoto Mushashi (dont Inagaki Hiroshi venait d’initier une trilogie un an plus tôt en 1954).

Sa sincérité tranche avec l’hypocrisie et les bassesses masculines qui contaminent jusqu’à la santé des personnages : affaibli par une maladie, amputé d’un doigt ou encore (faux)paraplégique. Quant au serviteur, il est régulièrement frappé par des crampes à la jambe s’il reste trop longtemps accroupi. Ce dernier trait, pourtant jamais traité dans le cinéma japonais, est amplement logique et cohérent tout en témoignant de la grande qualité du scénario et de son traitement.

Les nombreux éléments de l’histoire ne sont jamais présents par hasard mais se retrouve réutilisés dans plusieurs séquences ultérieures pour mieux décupler la force du film. Ainsi, la jambe du serviteur ne répondant plus à sa volonté sera exploitée à plusieurs reprises pour des conséquences dramatiques sans échappatoires possibles. Cela créera ainsi le premier climax du film, un combat volontairement grotesque où les coups de sabre heurtent des montants de porte, où les bretteurs gesticulent paniqués et se déplacent avec une finesse pachydermique. Cette séquence n’en demeure cependant pas moins une brillante démonstration du remarquable sens de l’espace et du timing de Ito Daisuke. Contrairement à beaucoup de cinéastes ayant débuté dans le cinéma muet, il fait encore preuve d’une belle énergie, voire d’une certaine modernité dans sa réalisation même s’il ne peut rivaliser avec la démesure avant-gardiste de Chokon (1926) dont il n’existe aujourd’hui que l’ahurissant combat final. La tête du serviteur trouve ici un habile dosage entre un classicisme élégant (le mouvement de caméra conduisant à la statue durant le prologue ; une silhouette perdue au milieu des hautes herbes balayées par le vent) à des idées plus audacieuses comme ce plan-séquence qui vient cadrer longuement et fixement une feuille de papier blanc, témoin de l’indécision du maître de Nohei.

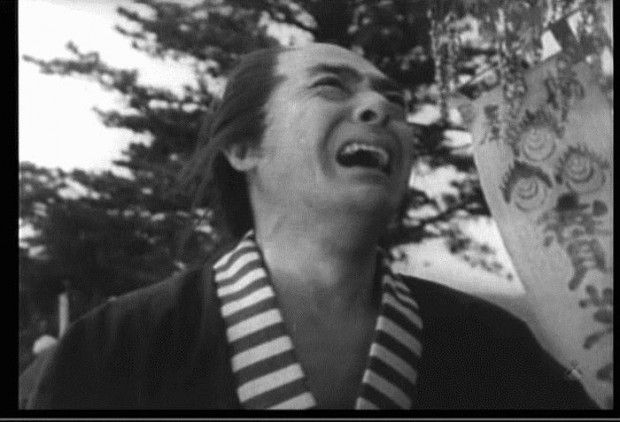

Ce genre de basculement d’un style posé à des effets plus prononcés offre ainsi de fulgurantes accélérations qui enrichissent les séquences où l’intensité dramatique explose. Elles trouvent leurs accomplissement durant les 15 dernières minutes, admirables de bout en bout et d’une force émotionnelle qui laisse rivé sur le fauteuil, la gorge nouée. Difficile de ne pas partager l’effondrement, la panique et le désespoir de Nohei parcourant une foule de badauds pour trouver quelqu’un qui pourra lui lire une lettre et en confirmer le contenu tragique. Toute cette séquence demeure un morceau de bravoure ininterrompu, pas tant par sa dimension spectaculaire mais par sa maîtrise du langage cinématographique, sa nervosité et sa puissance dramatique. Le scène se conclut d’ailleurs sur une excellente idée où la culpabilité d’un personnage se traduit par une succession de travellings venant littéralement l’enfermer de quatre directions différentes.

Des idées purement visuelles qui disparaîtront malheureusement dans ses réalisations futures au détriment d’un académisme assommant comme l’horripilant Conspirateur (1961). Plutôt donc que de garder en mémoire ce genre de naufrage, mieux vaut célébrer La tête du serviteur qui demeure non seulement l’un des plus originaux jidaigeki de l’âge d’or du cinéma japonais mais aussi une tragédie sociale qui laisse le spectateur chancelant à la sortie de la séance. Raison de plus pour le public parisien de profiter de son second passage à la MCJP le samedi 16 juillet.

Anthony Plu.

La tête du serviteur de Ito Daisuke. Japon. 1955.

Projeté à la MCJP dans le cadre du cycle Shintoho : un vent nouveau.

Suivre

Suivre