À l’occasion de l’hommage du festival Deauville Asia 2013 à Sono Sion, retour analytique sur la riche filmographie du cinéaste. Les rêves surexposés de Sono Sion par Fabien Alloin.

Des dizaines de jeunes filles dans le métro de Tokyo. Leurs rires se mêlent au brouhaha général et le gris des murs, la morosité ambiante du lieu s’efface pour laisser place à leurs jeux, à la fraîcheur de leurs visages et l’innocence de leurs tenues d’écolières. Elles parlent entre elles, s’amusent. Sur le chemin du collège ou de leur maison, elles sont là et de sourire en sourire, une impression de malaise s’empare de nous. Tout cela sonne faux. Comme une mauvaise représentation théâtrale, rien ne semble naturel ; les attitudes sont surjouées. Le métro s’approche et elles s’avancent toutes au bord du quai. Il arrive à la station et elles commencent à compter, main dans la main. À trois, quand elles se jettent sur les rails, les murs deviennent écarlates, les passants éclaboussés. L’écran titre apparaît. À travers cette première scène de Suicide Club (2002), Sono Sion vient de faire une entrée fracassante en Occident. Entre 2002 et 2010, Sono Sion réalisera sept films et gagnera de nombreuses récompenses dans les divers festivals où il sera convié. Aucun de ses films ne sera distribué en France au cinéma et très rares seront les sorties DVD – seuls Suicide Club et Noriko’s Dinner Table sont parus en 2008. Quelle que soit l’expérience, euphorique – Love Exposure (2008)-, aérienne – Hazard (2005) – ou physiquement éprouvante – Strange Circus (2005), elle sera donc aussi, à défaut d’être zone 1, forcément illégale. Par Fabien Alloin.

Rêver éveillé

Les aller-retours incessants entre réalité et fantasme pourraient donner à voir Strange Circus comme un film schizophrénique. Les noms changent, les visages aussi et dès que la caméra invite du concret à l’intérieur de son cadre, les murs deviennent flottants et les personnages s’évaporent. L’incapacité du spectateur à tenir physiquement le film, à savoir ce que Sono Sion attend de lui et de nous, ne vient pas de l’écriture des personnages principaux et de leur schizophrénie envisageable mais plutôt du fait que chaque scène, chaque plan semblent conditionnés par le rêve. Celui des personnages qui s’introduit dans leur réel et influence l’esthétisme même du film, mais également celui de Sono Sion ; l’envie de réaliser un film librement, sans le rattacher à un genre, en jouant avec les codes de la narration et ici avec Strange Circus, en poussant le spectateur à la limite du supportable. Ce rêve omniprésent, qui fait vivre les personnages de ce film infernal et qui motive le cinéaste à continuer scène après scène à enfoncer le spectateur dans son fauteuil, est au centre de tous ses films. Là se trouve peut-être même la raison de la non-distribution de son cinéma en France. L’horreur de la première scène de Suicide Club laissait la place, quelques minutes plus tard, à une enquête policière pour se terminer dans un surréaliste drame familial. Aucun genre précis ne peut être rattaché à ce film et le spectateur se retrouve emporté de scène en scène, de style en style, dans le cauchemar du cinéaste.

Exte: Hair Extensions (2007) également, partant d’un postulat horrifique simple, brouille les pistes et flirte avec la comédie dramatique et l’absurde. Sono Sion arrive à plusieurs reprises à filmer au travers cette histoire de cheveux tueurs (sic) une horreur pure, viscérale mais s’amuse à désamorcer chaque effort allant dans ce sens à travers le personnage d’un pervers pathétique totalement décalé. Le besoin pour Sono Sion de ne pas se laisser enfermer au sein d’un même genre semble vital. Même lorsqu’il signe un film a priori voué au marché du cinéma d’horreur, une presque parodie des films d’épouvantes japonais de ces dernières années, Sono Sion ne peut s’empêcher le pas de côté. Le spectateur suit difficilement l’intrigue mais bercé par le rythme flottant mis en place par le cinéaste, se laisse accompagner jusqu’au final apaisé, comme sorti d’un mauvais rêve. Suicide Club, Strange Circus tout comme Exte: Hair Extensions, bien que très différents et aux genres difficilement identifiables, se traversent comme un rêve ; en s’attardant sur les décors, les personnages, mais en oubliant quelque peu une intrigue trop dense, trop ramifiée en retrait par rapport à la forme. À travers la recherche de liberté du cinéaste, restent de ses films une sensation, des couleurs, une chaleur. Loin d’être des films expérimentaux, les œuvres de Sono Sion sont des expériences sensorielles dont il est difficile d’effacer le souvenir. Invitation au rêve, invitation au cauchemar, on les vit main dans la main avec des personnages qui, au fil des minutes, nous ressembleront de plus en plus.

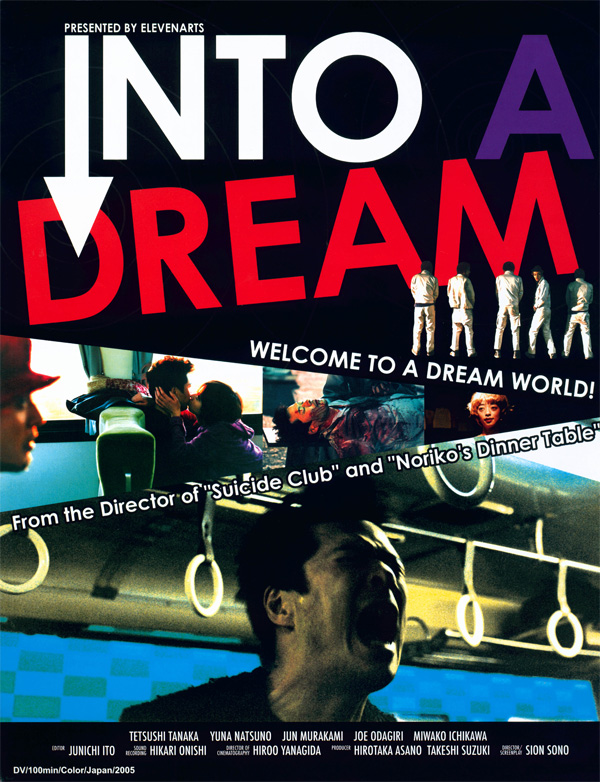

C’est ainsi que l’on s’attache au héros de Hazard. Partant à la rencontre d’un New-York rêvé, il se retrouve confronté à un présent qui l’échappe et qu’il ne sait voir. Ainsi, il se lie d’amitié avec de jeunes New-Yorkais déconnectés de la réalité et vit son rêve avec eux. L’un est un artiste, dealer, vendeur de glace et l’autre un jeune homme, amoureux en secret d’une distributrice de tracts qu’il souhaite épouser. Les rues de la ville sont flottantes, les habitants sont des fantômes et le trio que nous présente Sono Sion restera en décalage total par rapport à ce qui les entoure. Quand ils se retrouvent poursuivis par une voiture de police après un braquage, courant maladroitement au milieu de la route, elle ne pourra pourtant jamais les rejoindre. Le cinéaste filme la scène en caméra DV, au ralenti et le grain de l’image, comme le rythme de la scène, leur donne l’impression de voler. Film sur l’errance, Hazard est sans doute l’un des films les plus évidents de Sono Sion, l’un des plus proches de sa démarche même de réalisateur. Capter un instant concret ancré dans le présent et l’entourer de l’irréel créé par les personnages. On pense aux trois mondes imaginaires qui articulent Into a Dream (2005) et ses acteurs se partageant plusieurs rôles. On pense au rêve de pêche d’un homme sur son lit de mort de Be sure to share (2009). Reviennent surtout les plans surexposés de Love Exposure, les fantasmes d’un fils voulant plaire à son père ou les espoirs déçus d’un amour balbutiant. Derrière la provocation d’un cinéaste s’appuyant continuellement sur le sexe et la violence qui en découle, à quoi rêvent réellement ses films ?

Une famille à construire

Une jeune femme et une enfant sont assises au bord de l’océan. La petite appelle l’autre grande sœur et la caméra qui les filme de loin, les fait apparaître comme des silhouettes dans le cadre. Après quelques secondes, désormais en plan rapproché, la jeune femme demande à la petite fille si elle souhaite rester avec elle pour toujours. Toutes les deux sont gênées mais la gamine accepte par un merci murmuré du bout des lèvres. Écran noir. Sono Sion, après nombre de scènes glauques, termine Exte: Hair Extensions par un instant apaisé ; apaisé par l’attitude des personnages mais également par la forme mise en place. La conversation est brève, faite de champ-contrechamp classique et le pastel de l’image est à des lieues de la noirceur de ce qu’était le film jusqu’alors. Pourtant, étonnement, ce final ne choque pas et intervient comme le dénouement logique d’une histoire folle, d’un récit de série Z qui ne tendait qu’à ces dernières retrouvailles : une jeune femme et une enfant sur le point d’être à nouveau mère et fille.

Malgré l’horreur que nous propose le cinéaste dans ce film, la relation entre ces deux personnages surpasse sans arrêt ce que nous proposent de manière brute les images, la bouffonnerie forcée de l’intrigue principale et sauve chaque plan où apparaissent Yuko, la grande et Mami, la petite. En une petite scène, apparaît le grand écart du cinéma de Sono Sion, entre ce que le cinéaste met en avant à l’écran et ce qu’il essaye d’y cacher.

Je préfère déplaire aux gens. Pour moi la caméra représente un pénis en érection.[1] Adepte de formules provocatrices en interview comme dans ses films, son cinéma est pourtant loin de ce qu’il pourrait donner à paraître. Le final de Exte: Hair Extensions n’est pas un cas isolé et tout ses films tendent en leur sein à rapprocher leurs personnages, à leur trouver une nouvelle famille. Le film qu’il a dédié à son père, Be sure to share, est de ce point de vue là totalement asphyxié par ce besoin vital de sauver les personnages. Le père se meurt d’un cancer et le fils également. Pour la première fois depuis l’enfance, ils vont arriver à se comprendre, penser à l’avenir ensemble. Si le film est l’un des moins intéressants du cinéaste, ce n’est pas par son sujet, forcément larmoyant, mais plutôt par l’envie de bien faire de Sono Sion qui plombe le récit et nous fait passer à côté d’une émotion qu’on aurait voulu partager entièrement. Une scène très forte touche pourtant juste. Le père est mort et le fils avant la cérémonie religieuse laisse le cortège des amis de son père et kidnappe le cadavre pour aller à la pêche avec lui, une vieille promesse qu’ils s’étaient faite. Sono Sion retrouve l’absurde de son cinéma à travers cette scène et arrive à nous bouleverser alors que nous étions jusqu’alors pas vraiment proches des personnages qu’il nous présentait. Il filme un banc où sont assis de face le fils et son amie, son père et sa mère. Tous les amis sont là, derrière, à les observer. Ils observent une scène étrange, une scène qu’ils ne connaissent peut-être pas, la même qui termine Tokyo Sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa : une famille reconstituée. Cette famille qu’il prend tellement de soin à faire vivre dans Be sure to share, est également au centre des deux plus beaux films de Sono Sion, Noriko’s Dinner Table (2005) et Love Exposure.

Avec Noriko’s Dinner Table – préquelle de Suicide Club -, Sono Sion met en scène une famille explosée qui n’arrivera jamais complètement à se reconstruire. On est assez loin de la jeune Keiko Suzuki qui se mettait à errer dans les rues impressionnistes de Keiko Desukedo (1997) depuis la mort de son père. Noriko’s Dinner Table maltraite physiquement la famille, la violente pour la faire réagir. La longueur du film (2h40), la voix-off continuelle qui le rythme comme un appel à l’hypnose, nous assomment et nous obligent à voir les plus beaux instants du cinéma de Sono Sion. Quand un homme seul loue le service de trois jeunes femmes pour qu’elles jouent le rôle de sa femme et de ses filles, le cinéaste fait plus que filmer une famille factice. Il filme les rêves de ces personnages perdus, de ces personnages solitaires. L’homme rêve de compagnie ; une des jeunes femmes, orpheline, abandonnée bébé dans la consigne d’une gare (hommage aux Bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami) rêve d’un père, d’une mère ; les deux autres femmes, deux sœurs, fuient leur véritable famille et se cachent là, au sein d’une fausse. Les orphelins, les personnages seuls rêvent de famille ; les autres rêvent de la quitter, de la construire ailleurs.

Ainsi au milieu de la fureur de Love Exposure, la question de la famille est filmée religieusement. Une secte y accueille à bras ouvert ceux qui ont échoué en tant que parents, en tant que fils ou fille ; la religion catholique par le biais d’un père prêtre, essaye hypocritement de donner des valeurs à un enfant ayant juste besoin d’amour. Brassant tout une culture populaire, tout une imagerie allant du cinéma de série Z en passant par les mangas et la chasse aux petites culottes, Sono Sion est plus sage qu’on a bien voulu le présenter. Le héros n’a d’érection que pour la fille qu’il aime et la famille qu’il a laissée derrière lui, plus fausse encore que celle surjouée dans Noriko’s Dinner Table, il la reconstruira avec elle. Le dernier plan de Love Exposure tranche avec la folie visuelle des près de quatre heures précédentes. Deux mains se serrent dans un arrêt sur image. Le cadre, précédemment surexposé, flou, reste pourtant celui d’un rêve. Difficile d’imaginer la scène qui aurait suivi ce dernier plan si l’écran noir n’était pas tombé. Au vu des échos de fureur de ses derniers films (Cold Fish et Guilty of romance), peut-être aurait-elle été celle d’un réveil brutal.

Fabien Alloin.

Hommage à Sono Sion, au Festival du film asiatique de Deauville, du 6 au 10 mars 2013.

Pour plus d’informations, voir ici !

Suivre

Suivre