Cinq ans après Les Âmes mortes, Wang Bing est de retour avec un nouveau long-métrage, Jeunesse (Le printemps), première partie d’une trilogie autour de la ville de Zhili. Projet pharaonique de la part du cinéaste qui a tourné pendant 5 ans dans la ville afin de s’imprégner de ses particularités.

Le cinéaste filme plusieurs ateliers textiles afin d’y suivre de jeunes travailleurs à travers divers fragments. Le bruit des machines à coudre se mêle alors au quotidien mouvementé de cette jeunesse chinoise contemporaine.

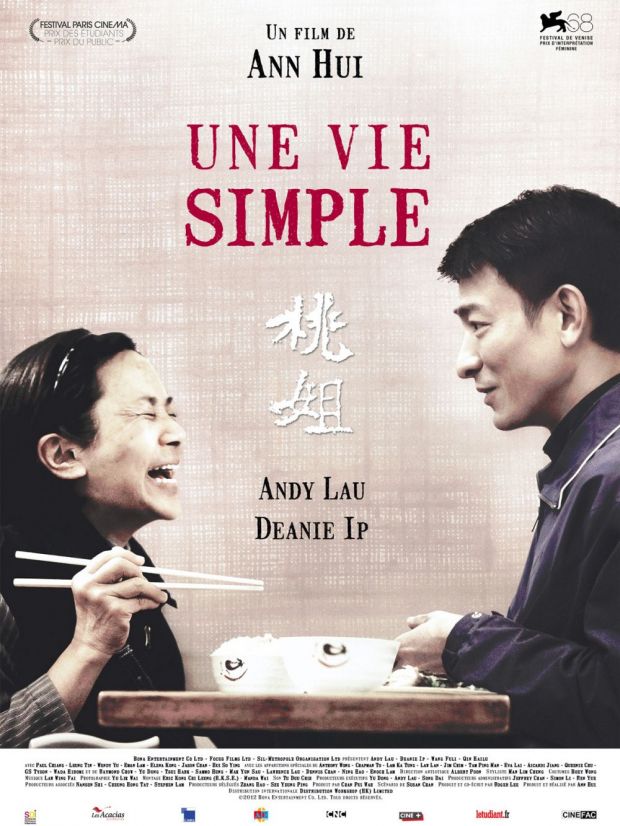

Un tel sujet promettait un film long, grave, en résonance avec notre actualité occidentale concernant notre rapport au textile en provenance de Chine et ses conditions de fabrication. L’affiche internationale (américaine) semblait aller dans ce sens, avec cette image très impressionnante d’un jeune ouvrier chinois noyé dans le textile. C’est pourtant bien l’affiche française, a priori plus proche de l’affiche originale, qui souligne ce qu’est réellement le projet du cinéaste : derrière le titre du film prenant quasiment l’intégralité de l’image, se trouvent de petits fragments du documentaire montrant des jeunes travailleurs en usine, dans leur quotidien, souriant ou bien concentrés et fatigués. De plus, le sujet du film, la production du textile au Zhili, se révèle être finalement un sujet assez éloigné (ou plutôt, en contraste) de la production textile chinoise à destination du reste du monde. Ce qui caractérise le marché du Zhili est son statut particulier vis-à-vis des autres industries textiles chinoises (une certaine indépendance vis-à-vis de l’Etat, une industrie saisonnière durant laquelle des jeunes ouvriers migrent le printemps pour repartir chez eux fin juin avec leur paye, une industrie textile uniquement à destination de la Chine…). Sans forcément connaître ce contexte précis, le cinéaste, à travers son dispositif enivrant et vivant, nous le fait comprendre très rapidement : loin d’appliquer un regard de spectateur-connaisseur sur les images que nous nous apprêtons à voir, nous allons découvrir un monde tout à fait particulier qui nous est inconnu, et qui n’est ni l’enfer industriel vendu par un certain imaginaire collectif (puisant ses racines directement dans le réel, il n’est en aucun cas question de le nier), ni une utopie parfaite du travail. Plutôt, il s’agit de montrer des images qui oscillent entre les deux. Mais c’est avant tout un moment de l’année, le printemps, un moment de vie, la jeunesse, et surtout une ambition, l’espoir, que Wang Bing filme dans l’industrie textile du Zhili.

Comme souvent dans son cinéma (en-dehors de quelques exceptions, notamment Les Âmes mortes), Wang Bing s’efface totalement derrière sa caméra. La première interaction avec un caméraman n’arrive que très tardivement dans le film, mais arrive au bon moment : lorsque la légèreté habitant le lourd quotidien des jeunes travailleurs déborde au point tel qu’ils en viennent à regarder la caméra ou bien à interpeler le cinéaste. En quelque sorte, ces interactions sont un peu la cristallisation de ce qu’est cette première partie intitulée Jeunesse : un documentaire immersif à la puissance narrative incroyable, dans lequel on oscille très souvent entre le teen movie/coming of age et le drame. Ou plutôt, il agit comme une légèreté, une joie, une forte puissance vitale qui persiste dans un espace dont l’apparence et les conditions nient toute joie, tout accomplissement et toute puissance vitale. La fragmentation du film en plusieurs segments fonctionnant de manière quasi-autonome renforce aussi, paradoxalement, cette immersion narrative dans le réel. Cela fonctionne notamment parce que les segments ne sont pas des court-métrages imbriqués les uns dans les autres afin de donner une grande fresque naturaliste sur la condition de la jeunesse chinoise à travers cet exemple particulier du Zhili. Les fragments sont ce qu’ils sont : des moments de vie durant lesquels le meilleur comme le pire peut arriver. Il n’y a pas un fragment qui est là pour montrer les mauvais moments et un autre pour montrer les bons. Chaque fragment, unique en son genre, suit le destin, pendant un court moment, d’un ou plusieurs personnages traversant des moments durs, des moments forts, des moments de douceur mais surtout, des moments de travail.

Wang Bing effectue un travail sonore remarquable dans le film afin d’appuyer que le liant spatial entre les fragments est bien l’usine et le travail en tant que tel. Cet environnement industriel est donc très bruyant, les machines à coudre étant à l’origine d’un bruit monstre. La bande-son du film, si l’on peut la désigner ainsi, est bercée par ces imposant bruits, parfois surplombés par une musique populaire-électro saturée mises par les travailleurs eux-mêmes afin de recouvrir le hurlement mécanique des machines. Les amateurs de noise seront bercés, premièrement par le bruit industriel assourdissant dans lequel les dialogues tentent de se frayer un chemin et dans un second temps par ce mélange éclectique entre le bruit pur et dur et une musique électro saturée sensée être le remède du vacarme, ou du moins de la routine. Ce travail sonore est véritablement saisissant, faisant penser aux deux premières pistes de Scandal de Merzbow, (« Tokyo Blue Sky I » et « Tokyo Blue Sky II ») enregistrant les bruits de travaux dans les rues tokyoïtes et finissant en un vacarme assourdissant. Chez Merzbow, le calme précède le déferlement et il travaille esthétiquement, non pas le bruit du travail, mais le bruit de la ville, où les travaux ne sont qu’un arrière-plan, une bizarrerie. Mais surtout, Merzbow travaille avant tout le bruit en lui-même. Chez Wang Bing, le vacarme précède le vacarme et donne suite au vacarme. Il travaille lui, esthétiquement, non pas la représentation du travail ou du bruit au cinéma, mais le réel des ateliers dont le vacarme provient tant des machines, que des différentes scènes de disputes, de flirts ou bien parfois de fêtes. Nous n’assistons que très rarement au repos (qui n’est pas non plus inexistant dans le film, mais reste mineur).

Cette puissance envahissante de la jeunesse se traduit à l’image de différentes manières : narrativement, elle constitue l’un des points forts du film. Visuellement, elle déborde du cadre et donne de la peine au caméraman pour la suivre (au point où l’un des caméramans doit courir, à plusieurs moments, pour suivre ses personnages, effet relativement impressionnant dans le film). De manière sonore, la jeunesse déborde aussi, que ce soit, comme dit précédemment, à travers la musique bruyante recouvrant le vacarme des machines, mais aussi (et surtout) à travers la voix des jeunes criant beaucoup, de joie comme de colère. Ce sont tout ces éléments qui font du documentaire une fresque impressionnante de la jeunesse : le cinéaste se plie à elle, à ses actions, se plie au réel de celle-ci. Cette fresque de la puissance vitale de la jeunesse est aussi renforcée par l’aspect très peu manichéen dans le traitement de ces usines textiles qui, visuellement, apparaissent comme un enfer productif aliénant (les horaires sont de très tôt le matin à très tard le soir, la cadence est intensive et quasi-inhumaine, les personnages sont très jeunes et parfois mineurs, le travail est en lui-même aliénant physiquement par ce qu’il inflige au corps et à l’esprit). Mais Wang Bing ne montre pas que cet aspect de ces usines et n’en fait même pas son sujet central. De fait, il ne le montre que subtilement, puisque cette jeunesse vient ici, non pas pour y rester et s’y aliéner, mais pour partir et aspirer à mieux. L’on assiste donc à cette jeunesse qui, malgré d’affreuses conditions de travail comme d’habitat (les décors du documentaire dans lesquels cette jeunesse vit se rapprochent bien plus des ruines que de n’importe quelle habitation ou lieu de travail possible), font de cet instant de vie suspendu, volé par l’industrie du textile mais surtout par le travail, un instant de vie unique. Les scènes de flirt, de drague lourde et de fête sont ce qui restent le plus en mémoire. On assiste à des séquences souvent dignes d’un teen movie cliché, l’irritation en moins tant les protagonistes de ces fragments sont attachants et surtout, ne sont pas écrits. Les scènes de colère sont elles aussi dignes de ce genre cinématographique : on peut assister à de violentes rixes partant de blagues un peu bêtes et ayant dégénéré en une bagarre, quasi-collective, où la jeunesse exprime sa puissance cette fois-ci sous son pendant violent. Mais parfois les rixes sont plutôt du côté du drame et montrent un visage de cette industrie que l’on ne soupçonnerait pas ou bien que l’on craindrait.

En partant avec l’a priori que les employés et les patrons de ces usines sont dans un rapport de force totalement inégal, on est alors bien surpris durant le visionnage. Les patrons de ces usines ne sont pas réellement des grands patrons, plutôt, ils sont de petits patrons en bras de fer avec leurs employés. C’est alors que l’on assiste à des grèves, à des négociations de salaires très dures entre les patrons et les employés, dans de grands ateliers comme de petits ateliers. Le rapport de force n’est pas pour autant inexistant, loin de là : on assiste à une scène d’une froideur sans précédent dans laquelle un patron refuse un congé pour une de ses employées devant avorter. Mais ce rapport de force est différent, surprenant, impulsé par une jeunesse qui voit dans cette industrie unique du Zhili non pas une fatalité, mais une opportunité passagère qui se doit d’être négociée et débattue (et dont les problèmes de pouvoir relèvent souvent de questions culturelles, nationales et disons plus globales que locales). Le combat est là, sous l’œil de la caméra, il est rude et impressionnant. C’est ici que le « drame » cinématographique de la jeunesse se joue.

On pourrait longtemps énumérer les très nombreuses qualités de Jeunesse (Le printemps) de Wang Bing, véritable film majeur de cette année et esthétiquement époustouflant. Prenant à revers son spectateur sur le sujet qu’il choisit en montrant, non pas une fresque déprimante et violente, mais bien une jeunesse vivace et pleine d’espoir (l’épilogue du film faisant office de point d’orgue radieux à cet espoir présent tout au long du récit, subsistant à travers les ruines des habitations et les ateliers insalubres aux dures conditions), le film est aussi un majeur tour de force esthétique. À la littérature, il reprend le récit et la narration, substituant à la fresque naturaliste l’enjeu pour y préférer le réel pur et dur, sans enjeux. À la musique, il reprend sa frange la plus expérimentale afin de construire un espace de travail, aussi visuel que sonore, très concret pour le spectateur en salle assistant passivement à cela. Au cinéma, il en détourne les codes travaillés depuis des années, de la narration à la mise en scène en passant par le montage, jusqu’à proposer un film revenant au débat théorique épineux du rapport entre cinéma et réel, entre cette caméra qui capte l’apparence d’un réel sans véritablement avoir les outils pour en restituer le fond, l’essence. Plus profondément, le film souligne un rapport très ambigu entre le cinéma et l’art, rapport souvent oublié et rarement discuté depuis la légitimation de ce dernier en tant que 7e art, tout comme il questionne sur le rapport de l’art à l’art aujourd’hui.

Thématiquement, c’est un grand film bouleversant que Wang Bing nous propose : le destin d’une jeunesse chinoise aussi amer que doux, aussi plein d’espoir que de crainte. Esthétiquement, c’est une œuvre majeure qu’il met en place, dénudant le cinéma de ce qui a participé à sa légitimation en tant qu’art pour en revenir à l’essence même du cinématographe et de sa simple captation d’images montées les unes après les autres. Cet aspect majeur n’est définitivement pas étranger à Wang Bing, mais il le maîtrise d’autant mieux que dans ce cadre délicieusement acidulé qu’est Jeunesse (Le printemps).

Thibaut Das Neves

Jeunesse (Le printemps) de Wang Bing. Chine. 2023. En salles le 03/01/2024

Suivre

Suivre