Après un détour intéressant sur Netflix avec Psychokinesis, le cinéaste derrière Train To Busan revient au grand écran et aux zombies. Peninsula est une œuvre étrange où Yeon Sang-ho lutte avec les images de notre temps mais également avec son propre cinéma.

Quatre ans après les évènements de Dernier train pour Busan Busan, Jeong-seok, un militaire rongé par la culpabilité, doit retourner en Corée du Sud pour effectuer un casse. Ce qui frappe dès les premiers images de l’arrivée à Séoul, c’est comment l’œuvre résonne avec le contexte de sa sortie. Alors que Yeon Sang-ho construit cet univers de zombies depuis 2015 avec Seoul Station, son cinéma violent et virulent n’avait jamais été aussi pertinent, et paradoxalement aussi faible. Les premières images de la péninsule qui est désormais le nom que l’on donne à la Corée du Sud qui est une zone de quarantaine, et évoque étrangement notre réel. Là où Peninsula fascine, c’est dans la redéfinition de notre rapport aux images de villes désertes, pour les spectateurs qui ont vécu les différentes formes de confinement ou de quarantaine à travers le monde. Ces images ne sont plus si extraordinaires, elles ne font plus l’évènement par leur simple existence au sein du genre. Déjà, une opération sémantique s’opère dans notre imaginaire quand on désigne la Corée du Sud comme la péninsule : c’est n’est plus un endroit défini par des symboles et des conventions culturelles, c’est un espace, une pure zone géographique qui pourrait être la Corée du Sud comme l’Espagne ou un autre pays. On sait aujourd’hui que le monde de Peninsula n’est pas un fantasme ou une extrapolation. Le virus COVID-19, tout comme celui qui provoque la zombification, nous a rappelés que nos sociétés, qui semblent si organisées, sont juste en équilibre au-dessus d’un abysse, et que le fil qui nous tient au-dessus de ce dernier ne tient qu’à quelques fluctuations économico-sanitaires. En plus de nous renvoyer à notre propre situation par les tableaux post apocalyptiques que dévoilent les pérégrinations de Jeong-seok, il nous renvoie aussi aux images de leur double qui ont également rythmé cette année 2020 aussi bien en Corée du Sud que dans le monde. On pense à La Traque de Yoon Sung-hyun qui est sorti sur Netflix pendant le confinement français, et qui nous offrait déjà un Séoul désert et oppressant. Mais on pense surtout au jeu The Last of Us Part II, qui accompagne depuis juin la vie de plus de 4 millions de joueurs et qui partage beaucoup de points communs avec Peninsula. Le cinéaste, qui vient de l’animation, esthétise sa ville comme celle du jeu vidéo. En effet, comme dans ses films d’animation, Yeon Sang-ho semble plus occupé à insuffler de la picturalité que de la vitalité ; il veut donner une impression plus que de l’animation, car comme c’est le cas dans ces trois œuvres d’animation, le mouvement est surtout réservé aux vivants voire exclusivement aux corps. L’on pourrait trouver cela normal puisqu’il n’y aurait aucun intérêt à donner vie à une ville morte. Mais pourtant, ce choix n’est pas anodin à l’aune du traitement des corps dans le cinéma de l’homme derrière The Fake qui occupe toujours une place centrale de son cinéma et de son rapport au monde. Peninsula et The Last of Us Part II partagent aussi une vision féminine peut-etre féministe, à travers la place des jeunes femmes et des corps féminins comme des moteurs de l’action et surtout comme entité indépendante revendiquée. Le spectateur de 2020 se retrouve donc étrangement devant des images qui sont plus que jamais familières. Dans une autre mesure, le cinéaste va même incorporer des images de visions nocturnes ou de visions « alternatives » propres à l’expérience vidéoludique qui réfléchit sur le régime d’images propre à la surveillance ou à l’omniscience d’un joueur/personnage de jeu vidéo. Bien sûr, nous n’avons pas vécu de basculement dans le chaos ou de débordement incontrôlable en apparence mais les rues désertes des mégalopoles du monde contemporain durant le premier semestre de l’année suffisent à donner une dimension inattendue à Peninsula.

Les impératifs commerciaux de l’œuvre, et l’attente inhérente à son statut de suite du désormais culte Train to Busan, force le cinéaste à construire une narration qui souffre des mêmes défauts que son œuvre de 2016 puisqu’il ne semble pas tant intéressé que ça par ses personnages ou les enjeux narratifs. L’œuvre se construit autour de lieu-commun du genre zombies/infectés ou post-apocalyptiques. Par contre, le cinéaste continue d’explorer les états des corps dans une sorte de burlesque macabre et débridé à travers la figure du zombie. Dans le prologue par exemple, la transformation d’un homme en zombie dans un bateau se fait à travers une contorsion du corps et une chorégraphie entre le buto et la danse contemporaine. En ce sens, le cinéaste continue de creuser ce qu’il y avait de plus intéressant dans Train to Busan et donc dans ce que permet le cinéma en prise de vues réelles ; donc un cinéma où la matière peut révéler son potentiel fantastique latent. A plusieurs reprises, le cinéaste met en scène des contorsions ou des chocs violents entre de véritables corps. Dans un même geste, il assume totalement le caractère artificiel des CGI dans les masses de zombies où justement son savoir-faire venant du cinéma d’animation lui permet de nous donner des images intéressantes comme lorsque les voitures doivent se confronter aux masses de corps. On est justement entre le jeu vidéo et le cinéma primitif. Entre la matière et le digital, les limites du corps humain et la fantaisie du CGI. Donc en plein dans l’époque ou la virtualité semble conditionnée la matière (comme l’influence des réseaux sur les individus) mais paradoxalement permet sa transcendance en créant des liens sans rapport physique (comme l’a prouvé le succès des applications types FaceTime ou Zoom).

Sur un autre plan, le cinéaste, donne dans la continuité de son œuvre, un portrait acerbe d’une micro-société à travers l’unité 631. Ce nom rappelle d’ailleurs l’unité 731, qui est l’une des unités de l’armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, connue pour avoir effectué des expériences bactériologiques qui voulaient repousser les limites du corps humain sur des civils coréens et chinois en Mandchourie. La simple évocation de cette unité ou d’autres éveille les tensions latentes entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Le choix de Yeon Sang-ho est donc aussi cohérent et incisif que provocateur, mais ce n’est pas une surprise pour un cinéaste qui a toujours fait des œuvres à charge contre la société libérale et capitaliste dont la seconde guerre mondiale fut l’apogée. L’unité 631 lui permet de montrer, cette fois, que les comportements de prédation et de domination qui ont lieu dans nos sociétés se traduisent dans un monde dépouillé de toutes structures par l’aliénation et l’ultraviolence des membres qui la composent au point d’atteindre l’autodestruction. Il oppose à cela une résistance féminine, déterminée et libératrice à travers la figure de la mère abandonnée qui devient une guerrière et de ses filles qui dominent le symbole de la virilité, la voiture. Peninsula ne fait pas grand-chose de cette tension entre le vieux monde qui ne peut se nourrir que de sa propre substance mortifère et le nouveau qui ne veut plus rejouer une lutte artificielle infinie pour le pouvoir. C’est le gros point faible de l’œuvre de ne pas traduire ces enjeux par la mise en scène mais par les dialogues et les échanges explicites entre les personnages. Comme la rédemption de Jeong-seok, tout cela est bienvenue mais ne semble pas vraiment intéresser Yeon Sang-ho. L’œuvre souffre donc d’un manque de rythme en son centre, qui se complait dans la facilité des discussions sur les enjeux scénaristiques. Mais le climax nous laisse entrapercevoir ce que Peninsula aurait pu être en dehors des carcans de sa construction narrative artificielle.

Durant le dernier acte, le cinéaste dévoile le cœur de l’œuvre et de son cinéma, l’émerveillement face à la captation de la puissance cinétique. Car si Dernier train pour Busan a marqué l’année 2016 par l’énergie que mettait en scène cette lutte à grande vitesse, son choc des corps, l’autre œuvre qui traumatisé la décennie dernière par sa virtuosité avec une appréciation similaire du cinéma, c’était Mad Max : Fury Road. Ainsi, quand Peninsula invoque la puissance de l’œuvre de George Miller, le cinéaste cristallise aussi bien les enjeux narratifs que son amour pour le pur mouvement. Entre des zombies sensibles à la lumière et au son, le traitement des corps et celui de la gravité, la folie visuelle est réjouissante. Le montage, le contraste entre les fumigènes/fusées jaunes et le gris/bleu de la ville, les jeux entre l’apparition des zombies, la lumière et les ombres, la mise en scène de la vitesse poussent la séquence de poursuite vers une abstraction galvanisante. En s’inscrivant dans le geste de Fury Road, le cinéaste coréen retourne également à Ford, voire aux origines même du cinéma lorsqu’on s’émerveille pour de la lumière, du son, des corps, du montage et du mouvement. Ce sont dans ses bribes presque expérimentales que Peninsula dévoile ce qu’il aurait pu être, et ce qui transparait malgré tout. Une sorte d’expérimentation à plusieurs niveaux où le cinéaste se penche sur l’exploration formelle des forces qui régissent les corps avec les moyens du cinéma. Car à l’aune de la filmographie de Yeon Sang-ho, cette volonté de creuser les formes et les phénomènes les plus simples, de dépouiller son œuvre d’informations inutiles et d’apprécier le mouvement comme une simple expérience sensible qui révèlerait justement toutes les formes d’oppressions superficielles et émotionnelles que subissent les corps correspond parfaitement au propos anarchiste qui est sous-jacent à son œuvre. Dans une vision qui se rapproche de celle d’Otomo Katsuhiro, le cinéaste assume pleinement sa vision anarchiste et révolutionnaire de la société. Dans une œuvre qui semble attester de la lutte constante qui se joue entre la vision de Yeon Sang-ho et les modalités d’existence de ses films, il parvient quand même à infuser à Peninsula l’idéal anarchiste qui structure son œuvre dans la défiance à travers les conventions formelles et l’autorité. Le cinéaste symbolise, par sa carrière et ses choix, l’évolution radicale de nos sociétés durant la décennie dernière, et il est d’autant plus fascinant que cette œuvre sorte en cette période de basculement et d’incertitude. Yeon Sang-ho est bien conscient de ce qu’il a perdu en choisissant de vivre (dans le blockbuster) au lieu de survivre (dans l’animation) durant le chaos de notre temps. Dans la dernière scène du film, le soldat des Nations Unies rassure la jeune Joon-i qui revient de l’enfer en lui disant qu’un nouveau monde l’attend, et qu’elle répond en pleurant : « The world I knew, wasn’t bad either ».

Kephren Montoute

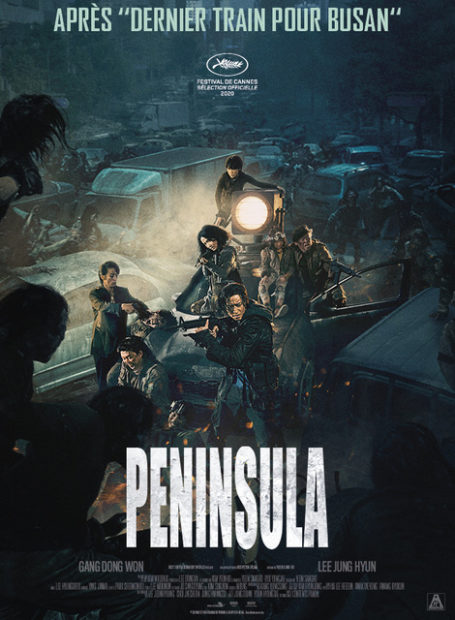

Peninsula de Yeon Sang-ho. Corée du Sud. 2020. En salles le 21/10/2020

Suivre

Suivre