Ju-on Origins apparaît sur Netflix comme un nouvel objet fascinant qui vient injecter du cinéma dans les propositions de la plateforme US sans pour autant adopter le format du « film », quelques mois après le singulier Forest of Love: Deep Cut de Sono Sion.

Derrière la série originale de Netflix, il y a la volonté du duo phare de la J-horror, Takahashi Hiroshi et Ichise Takashige de ne pas voir disparaître le genre auquel ils ont fortement contribué. Scénariste et producteur, c’est le duo qui a lancé la saga Ring, la saga Ju-on (originale) de Shimizu Takashi et bien d’autres œuvres cultes du genre. Ainsi, ils collaborent avec le jeune cinéaste, en pleine ascendance, Miyake Sho. Ce dernier a réalisé And You Bird Can Sing en 2018 dans lequel on retrouve Shometani Shota, et Playback en 2012 qui avait reçu nominations à Locarno la même année. Avec Ju-on Origins, Takahashi et Ichise recréent les conditions optimales qui, il y a 20 ans, ont permis au genre d’atteindre le niveau de reconnaissance public et critique en s’associant à un cinéaste talentueux et en utilisant une plateforme qui permet la diffusion rapide et massive de l’œuvre, autre fois la vidéo, aujourd’hui Netflix. La genèse de la série est donc parfaitement cohérente avec l’histoire de la J-horror et le résultat répond pertinemment aux attentes avec une œuvre aussi fascinante que celle des débuts du genre. Comme s’il appliquait une équation, le duo Takahashi/Ichise nous offre, avec Ju-on Origins, l’œuvre la plus juste de J-horror depuis les œuvres d’Asato Mari.

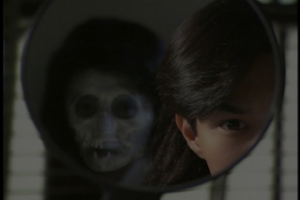

Histoires vraies de Tsuruta Norio (1991) // Ju-on Origins de Miyake Sho (2020)

Le « Origins » du nom ne désigne pas seulement le fait que le duo tente de faire table rase des multiples tentatives grossières qui ont rythmé la décennie dernière. Il désigne surtout le mouvement que prend la série quand elle nous ramène non pas aux origines de Ju-on, mais aux origines de la J-horror elle-même. Dès le premier épisode, nous sommes confrontés à deux éléments matriciels du genre, l’enquêteur et l’émission de téléréalité sur le paranormal qui nous introduit le cas Honjo Haruka. La J-horror comme genre d’horreur contemporain au cinéma est d’abord née de la volonté de cinéastes comme Tsuruta Norio (avec Histoires vraies en 1991) ou Shimizu Takashi dans ses courts-métrages, d’adapter des témoignages qui venaient de ce genre d’émission de télévision. La J-horror est indissociable de la culture télévisuelle aussi bien dans sa narration que dans son esthétique originelle qui se reposait sur les possibilités qu’offrait la caméra vidéo et son régime d’images singulier. L’autre élément est l’enquêteur, qui est le personnage emblématique de toutes les grandes œuvres de la J-horror, de Ring de Nakata Hideo en 1998 à Cult de Shiraishi Koji en 2013 jusqu’à Sadako vs Kayako en 2016 également par Shiraishi Koji. Qu’il travaille pour la télévision, qu’il soit documentariste ou écrivain, l’enquêteur est la pierre angulaire de la narration de la J-horror car il est ce qui lie le genre au réel, et ce qui lie les temporalités au sein d’une même œuvre. Dans Ju-on Origins, il correspond à toutes ces itérations à la fois mais il est également la mémoire vivante de la maison, et surtout la mémoire du genre comme un symbole qui rappelle au spectateur que la mise en scène de la folie est bien vue par un regard rationnel, ce qui la rend d’autant plus inquiétante.

Orochi de Tsuruta Norio (2007) // Ju-on Origins de Miyake Sho (2020)

L’autre choix pertinent qui atteste de la réussite qu’est Ju-on Origins, c’est la période où se déroule les évènements. La fin des années 80 et les années 90 correspondent à l’apparition du genre au cinéma et en vidéo, mais il correspond surtout à un climat délétère et apocalyptique du Japon. Les épisodes de la série sont rythmés par des images ou des voix de journaux télévisés qui nous informent de tout un tas de fait divers sordides et de massacres. C’était bien le zeitgeist japonais de la période. D’ailleurs, la série évoque même des faits divers bien réels, comme celui de Furuta Junko dans l’épisode 02. Ou bien d’autres qui sont notamment à l’origine de Forest of Love de Sono Sion. La série assume donc la double origine du titre comme un point de départ narratif avec le cas de Kawai Kiyomi, rendu crédible par la volonté de nous faire sentir la noirceur du Japon à la fin du millénaire, et comme un point de départ esthétique qui autorise le jeu avec différents régimes d’images et des effets remarquables.

Ju-on : Black Ghost d’Asato Mari (2009) // Ju-on Origins de Miyake Sho (2020)

Quant à l’œuvre de Shimizu, le format sériel ne fait que rendre explicite le caractère épisodique des différentes versions de l’œuvre par son auteur. Ju-on pouvait déjà se voir comme une série quand il était présenté comme un film de cinéma, et l’adaptation du duo Takahashi/Ichigise ne fait que renforcer le jeu avec les temporalités intrinsèques à l’œuvre de Shimizu. Ce qui était fascinant dans l’œuvre originale, c’est comment les différents cas arrivaient à exprimer le Ju-on, qui désigne la haine (donc le fantôme) qui occupe un lieu quand une personne meurt dans l’injustice ou le ressentiment. On assistait, de manière chronique, à une descente en enfer, une plongée dans la folie des différents protagonistes, et c’est également ce que nous propose Origins de manière beaucoup plus sophistiqué. Là où on se reposait sur la puissance trouble de l’image vidéo et des suggestions que permettaient des effets simples comme des portes entre-ouvertes ou des bruitages étranges, Origins réutilise ces éléments en plus des apports que permettent la technologie. Par exemple, on nous signale un moment fantastique ou onirique lorsque l’on nous montre des images de la pluie sans le son, notamment dans l’épisode 02 ou dans l’épisode 06. Ce sont des effets qui, justement, étaient présents dès l’origine du genre. Ou la musique, qui apparaît et disparaît durant des conversations sur les yurei (fantômes) comme pour renforcer l’étrangeté de leur existence, dans l’épisode 03 par exemple quand l’enquêteur va interroger le tueur en série ou dans l’épisode 04 quand l’assistante sociale, Honjo Haruka, et l’enquêteur se réunissent pour croiser leurs informations. La série se démarque des œuvres fondatrices du genre grâce à l’utilisation de l’image du numérique en tant que telle. L’esthétique de la J-horror et sa recherche de l’effroi se reposaient grandement sur l’image vidéo qui, par ses limites techniques, donnaient une image granuleuse où les figures fantomatiques apparaissaient comme si elles venaient de la corruption inhérente à l’image vidéo du réel. La vidéo jouait le rôle de « format authentique » et la mise en scène du genre, qui allait jusqu’au found footage parfois, se servait de tout cela. Aujourd’hui, Miyake Sho ne peut se reposer sur une image interlope, alors que le numérique lui permet d’avoir l’image la plus propre possible. Il va donc utiliser le potentiel du numérique pour jouer avec les changements de couleurs et de lumière et nous faire sentir les présences. Dans l’épisode 02, Kawai Kiyomi se fait violer dans la maison et la lumière change soudainement plusieurs fois jusqu’à l’apparition du fantôme, et alors que 10min sont passées pour le spectateur, on réalise qu’il s’est peut-être écoulé une ou deux heures dans la maison qui semble soumise à son propre espace-temps. Dans le même mouvement, les scènes oniriques sont marquées par une photographie bleutée et la présence de la pluie aussi bien en ombre qu’en son. La qualité et le régime d’images numériques permettent à Miyake Sho de pousser plus loin la figuration de la folie des différents protagonistes. La technologie permet aujourd’hui de réactiver la puissance d’un genre qui était pourtant attaché à tous les niveaux à une époque. Il joue avec une esthétique nouvelle héritée notamment des expérimentations de Ju-on White Ghost & Black Ghost en 2009, mais aussi de Kurosawa Kiyoshi et ses fantômes qui deviennent des traces dans Kairo en 2001.

Histoires vraies de Tsuruta Norio (1991) // Ju-on Origins de Miyake Sho (2020)

Ainsi Ju-on Origins va puiser dans les racines esthétiques du genre, sans pour autant se limiter à un maniérisme vain. Dans le même geste qu’Asato Mari, il pousse la J-horror dans l’ère numérique et par la même occasion dans une folie qui ne peut plus être suggérée. Miyake Sho nous montre les visions folles de nouveaux nés en sang, ou de fantômes noirs comme une évolution logique. La sobriété et la précision de la mise en scène dans la majorité de la série permettent un contraste juste lorsque l’horreur devient plastique et palpable. La série va même jusqu’à laisser planer des éléments mystérieux comme la symbolique du téléphone ou l’ombre du tueur de petites filles (qui rappelle Ju-On White Ghost de Ryuta Miyake). On se laisse peu à peu porté par le maelström malheureux qui submerge les protagonistes, car il s’agit bien d’assister comme dans un rituel à la destruction des corps, la destruction du monde, au chaos sourd du quotidien. Et comme l’a écrit un fameux auteur de Providence, l’une des figures à l’origine de la J-horror : « Que la vieille maison eût une influence néfaste, il ne pouvait le nier ; mais les traces de sa curiosité morbide du début l’y retenaient. Il se disait que seule la fièvre était responsable de ses chimères nocturnes, et que la fin de l’accès le libérerait des monstrueuses visions. Elles étaient, néanmoins, abominablement frappantes, convaincantes, et il lui restait au réveil le sentiment d’avoir éprouvé beaucoup plus de choses qu’il ne se le rappelait. »

Kephren Montoute

Ju-On Origins de Miyake Sho. Japon. 2020. Disponible sur Netflix le 03/07/2020

Suivre

Suivre