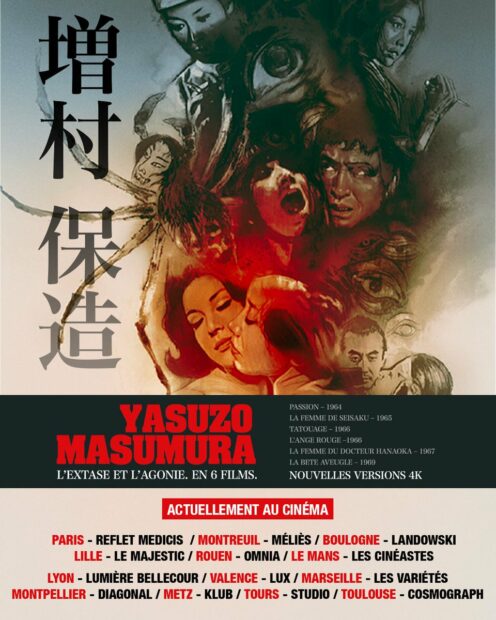

The Jokers ressort en salles cette semaine six films parmi les plus provocateurs, sensuels et inventifs du réalisateur Masumura Yasuzo. Retour sur Passion, vénéneuse adaptation de Tanizaki Jun’ichirō.

Sonoko, issue d’une riche famille bourgeoise, est mariée à un grand avocat. Ne sachant comment occuper ses journées, elle décide de prendre des cours de dessin à l’université. C’est là qu’elle rencontre Mitsuko qui devient secrètement sa muse et bientôt son amante. Bravant mœurs et mari, Sonoko est prête aux pires extrêmes pour garder Mistuko auprès d’elle. Mais la belle Mitsuko joue peut-être un double jeu avec Eijiro, son amant. C¹est alors que doutes et machinations diverses entrent en jeu.

Deux ans avant le plus célèbre Tatouage (1966) Masumura Yasuzo adaptait déjà un roman de Tanizaki Jun’ichirō avec ce Passion. L’univers de l’auteur se fond bien au romantisme morbide, aliénant et marqué par le destin de Masumura. Dès le départ, la romance tient ainsi de l’inconscient et de l’obsession lorsque l’épouse bourgeoise Sonoko (Kishida Kyôko) peint les traits de Mitsuko (Wakao Ayako), une camarade de cours de dessin, à la place du modèle de l’exercice en cours. En faisant comprendre la passion de Sonoko par cette obsession (et homosexualité) inconsciente avant la vraie rencontre avec Mitsuko, Masumura tisse déjà la relation dominant/dominé à venir. Le rapprochement entre Mitsuko et Sonoko ne frappe pas particulièrement par son traitement formel (élégant et sobre) d’une relation lesbienne, ni même par l’expression intense d’une attirance mutuelle, mais surtout par la soumission violente qui s’impose à Sonoko à travers son désir dévorant.

Ce désir revêt une dimension funeste et psychanalytique qui annonce Tatouage (1966) et La Bête aveugle (1969). Le courage et le défi aux mœurs que constitue cette passion interdite importe moins que cette facette soumise, renforcée par le jeu intense et suppliant de Kishida Kyôko et celui, chargé de sadisme et de duplicité de Wakao Ayako. Le découpage et les cadrages de Masumura lors des (finalement rares) scènes d’amour recherche toujours les réactions plus ou moins mesurées de Sonoko dont la retenue bourgeoise vole progressivement en éclat. Le réalisateur étend ce type de rapport à l’ensemble des protagonistes du film, dépassant l’aspect social inhérent au Japon qu’on aurait pu y trouver. Sonoko défie ainsi le machisme de la société japonaise en vivant sa romance au grand jour mais impose une supériorité de classe envers son époux (Funakoshi Eiji) qui ne peut exprimer cette autorité masculine attendue. De même, Mitsuko, tout en manipulant Sonoko, subit elle-même les foudres d’un amant jaloux (Kawazu Yûsuke).

La dimension charnelle n’a pas réellement sa place, seul compte le fait de faire plier l’autre à sa volonté à coup de chantages, de pactes douteux et de mensonges. Masumura l’exprime dans l’intrigue mais aussi dans le flou moral qu’amènent les scènes d’empoisonnement. Mitsuko et Sonoko n’y ont pas recours pour mourir ensemble, mais pour soumettre l’époux par cette démonstration de force. Lorsque cet artifice sera de nouveau utilisé à la fin du film, ce sera pour les éléments « faibles » du triangle amoureux l’occasion de prouver qu’ils sont plus aimants et qu’ils ne sont donc plus assujettis à la domination de Mitsuko. C’est par cette dernière que passe l’aspect névrotique mais également mystique des rapports humains distordus du film, notamment par l’association à une déité de l’amour indifférente si ce n’est aux sacrifices de ses adorateurs.

Visuellement, Masumura tisse dans un premier temps une imagerie romantique chatoyante factice où l’on peut voir les dérives à venir. La vaporeuse et onirique scène d’empoisonnement amène à une perte de repères formelle, temporelle et morale où le monde extérieur n’existe plus. On comprend la sobriété de la facette sexuelle par Masumura qui nous guide vers une dernière partie où la défiance, la jalousie et le rapport de force sont les éléments sur lesquels repose cette passion. La photo de Kobayashi Setsuo le traduit avec subtilité dans les teintes grises et claustrophobes de l’appartement, mais aussi par la manière d’exclure un élément du triangle amoureux. L’issue finale se devine ainsi par la seule finesse de colorer légèrement un visage dans un plan d’ensemble ou tous les personnages sont supposés être inconscients. Vénéneux et tout en retenue, Passion est une réussite envoutante.

Justin Kwedi.

Passion de Masumura Yasuzo. Japon. 1964. En salles le 27/08/2025.

Suivre

Suivre