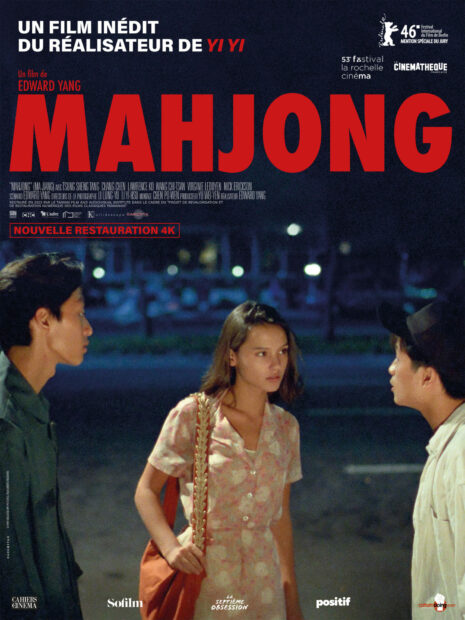

Carlotta Films ressort en salles cette semaine Mahjong d’Edward Yang, œuvre alliant souffle romanesque et regard désabusé sur les dérives de la jeunesse taïwanaise dans une Taipei des bas-fonds.

Une ronde de jeunes gens à Taipei, aussi complexe et imprévue qu’une partie de mah-jong ou de dominos. Marthe, dix-huit ans, arrive de Paris pour rendre visite à Marcus, un architecte décorateur britannique qui s’est installé à Taïwan. Ils ont fait récemment connaissance à Londres et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Marcus n’a toutefois pas fait la moindre allusion à Alison… Pour Ginger, l’Américaine, cette jeune Parisienne ferait bien l’affaire comme hôtesse dans son établissement… Winston Chen est en faillite et il se cache car ses créanciers sont à ses trousses…

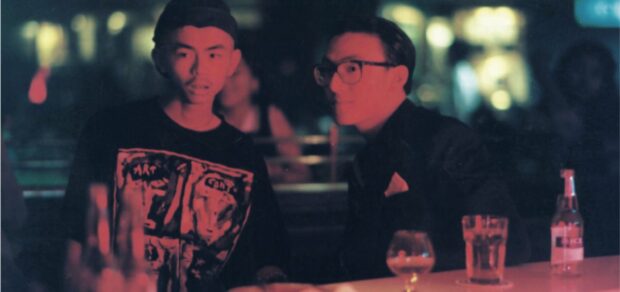

Mahjong est une œuvre moins connue d’Edward Yang, coincée entre les monuments que sont A Brighter Summer Day (1991) et Yi yi (2000). Le film brasse l’observation d’une jeunesse délinquante comme une des sous-intrigues de A Brighter Summer Day, mais aussi la capture de l’urbanité taïwanaise au cœur de The Terrorizers (1986). Mahjong ajoute à ces éléments le point de vue de protagonistes occidentaux, qui offrent un miroir à la fois candide et cynique de ce qu’est en train de devenir Taïwan, et par extension la Chine à travers son expansion économique. Une des premières scènes qui réunit tous les personnages dans le cadre d’un bar visualise un monde qui ne se définit que par un rapport de force sous-jacent. Du groupe de petites frappes menées par Red Fish (Tang Congsheng) aux nouveaux riches occidentaux Marcus (Nick Erickson) et Ginger (Diana Dupuis), toute une partie des personnages « dominants » naviguent entre différents business plus ou moins légaux qui visent à exploiter et manipuler leurs congénères.

Le rapport à l’autre n’existe que dans la perspective de ce que l’on pourra en exploiter, et les victimes potentielles s’exposent d’emblée dans cette même scène. La jeune française Marthe (Virginie Ledoyen) est venue poursuivre sa romance avec Marcus qui l’a abandonnée en Europe, et ce dernier est en affaire avec Allison (Chen Shin-hui) dont il compte sur la participation dans ses affaires. Celle-ci va se trouver la proie de Hongkong (Chang Chen), acolyte gigolo de Red Fish. La figure de l’étranger pose donc les deux versants de la logique qui agitent cette jungle de Taipei, celle du dominant sans scrupule à travers Marcus et celle du dominé avec Marthe qui trouve dans la bande de Red Fish (mais aussi Ginger visant à la prostituer) des bienfaiteurs intéressés.

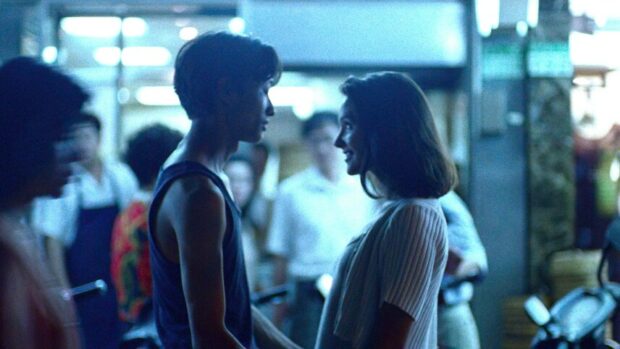

L’intrigue confronte ainsi les personnages à leurs contradictions avec comme fil rouge les créanciers du père de Red Fish cherchant à le retrouver en filant le fils. Red Fish, élevé par un père absent, coureur et joueur invétéré, inculque les mêmes notions cyniques à son groupe d’amis mais dans une dimension glaciale où disparait tout hédonisme. Ainsi lorsque Hongkong arrive à ses fins avec Allison, elle perd tout intérêt à ses yeux, il a atteint le point de rupture par lequel il peut la manipuler et jeter en pâture à ses amis voulant aussi coucher avec elle. Le personnage de Luen-Luen (Lawrence Ko) est fondamental dans ce cadre. Sa maîtrise de l’anglais en fait le traducteur du groupe d’amis, mais le fait de débuter aussi dans ce monde d’arnaque en fait une figure intermédiaire, dont les larcins mineurs le place en observateur plutôt qu’acteur. Tout en suivant ses acolytes, il a ainsi un certain recul et des scrupules notamment par le lien amical (et amoureux sous-jacent) qu’il noue avec l’étrangère Marthe.

Edward Yang travaille formellement cette notion de dominant/dominé par la gestion de l’espace. Le personnage dominé évolue dans l’espace au gré de la volonté du ou des dominants, à la manière d’Allison, ballotée dans l’appartement après sa nuit avec Hongkong. Son amant l’abandonne à ses amis qui l’intimident, avancent vers elle et l’entravent symboliquement dans les recoins exigus de la pièce. Yang use d’ailleurs du motif de l’encadrement de porte pour signifier la cage dans laquelle se trouvent les dominés. C’est explicite avec Allison, et sous-entendus pour Marthe qui se retrouve prisonnière selon une même composition de plan dans cet encadrement de porte, mais sans le savoir puisqu’elle voit Red Fish et sa bande comme ses bienfaiteurs. Ce dispositif s’étend dans d’autres espaces, notamment celui d’un salon de coiffure où Red Fish épie de loin Angela (Carrie Ng), l’ancienne maîtresse qu’il soupçonne d’avoir ruiné son père.

Les rapports plus troubles et conflictuels bousculent ces certitudes visuelles comme lorsque Red Fish, retrouve son père (Kuo-Chu Chang), longtemps placé hors champ durant leur conversation. Sa déchéance de dominant le montre affalé au sol, sans pour autant l’enfermer comme un dominé tandis que son fils s’agite face à lui. Edward Yang évite cependant de se montrer froidement schématique et nous fait progressivement comprendre que cette position ne dépend que de nous, et que l’on peut s’affranchir de ce modèle de société carnassier. Amoureuse éperdue, Marthe semble prête à s’avilir en connaissance de cause juste pour faire souffrir Marcus, avant que Luen-Luen ne lui fasse entendre raison. C’est son amour pour elle qui l’empêche de céder à la froideur de ses acolytes, quand c’est au contraire une passion maladive qui pourrait faire sombrer Marthe. Edward Yang fait d’ailleurs basculer l’usage de ce leitmotiv de l’encadrement de porte à travers leur couple en construction, le plan revenant lorsque Luen-Luen, prisonnier (dans le sens positif du terme cette fois) de son amour pour Marthe, vient lui apporter des vivres dans sa chambre et qu’un plan fixe le capture dans cet effet portail. Le travail sur la couleur joue aussi sur la teneur des émotions, le bleu travaillant une forme de confiance, sincérité et au final amour (Marthe qui revient en arrière rejoindre Luen-Luen, les retrouvailles finales) tandis que le rouge teinte la jungle urbaine ambiante et sa folie (les éclairages criards du bar de début de film, la crise de folie de Red Fish sous les lueurs rouge des éclairages extérieurs de la pièce – mais avec une partie bleue pour rappeler la teneur intime et émotionnelle de cette crise).

Cette idéologie dominant/dominé ne s’applique donc, que l’on soit victime ou bourreau, qu’à ceux qui veulent bien y céder. Edward Yang s’affranchit de la simplicité d’une lecture machiste en montrant Hongkong jusque-là si désinvolte avec la gent féminine être à son tour le jouet sexuel d’un groupe de femmes, non pas dans une notion de genre mais de statut social. Elles s’amusent et se jouent de lui sans que Yang use des effets de cadrage précédemment évoqués ; ces artifices ne s’appliquent qu’aux pauvres qui veulent s’élever et masquer leur manipulation. Là, c’est dans un plan d’ensemble que Hongkong est écrasé, humilié et dominé par un groupe de femmes d’affaires hilares. Red Fish comme Hongkong sont de faux dominants dont les circonstances vont faire perdre les repères jusqu’à perdre la raison. La magnifique conclusion romantique réunit donc enfin les deux protagonistes qui auront résisté aux tentations d’un système pour se rapprocher. La dernière scène est une merveille de candeur après toute la noirceur qui a précédé et conclut le film dans un baiser maladroit et longtemps attendu, dans un fondu au noir sur fond du brouhaha urbain de Taipei.

Justin Kwedi

Mahjong d’Edward Yang. Taïwan. 1996. En salles le 16/07/2025

Suivre

Suivre