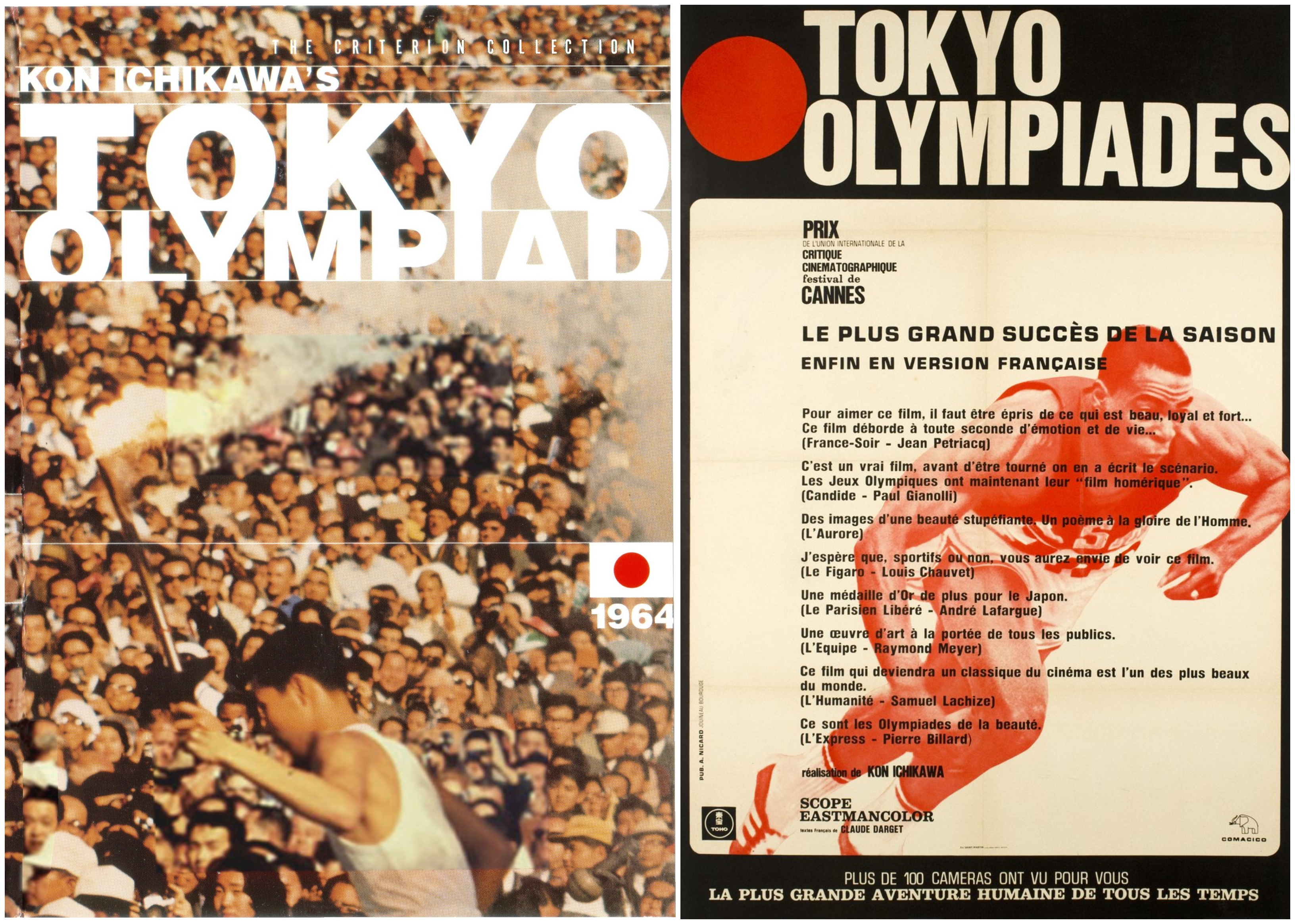

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se terminent, l’un des plus grands cinéastes japonais d’après-guerre fut chargé par le comité de réaliser le documentaire des Jeux de la XVIIIe Olympiade de l’ère moderne, les Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Ichikawa Kon signe sans doute avec Tokyo Olympiad (1965) la plus belle chronique sportive nippone du siècle dernier, présentée au Festival de Cannes de 1965. La version restaurée de ce gigantesque fait d’époque est disponible en doublage anglais (version tronquée de 2h05) sans sous-titres sur la chaîne YouTube officielle des JO, et sur le site japonais des JO (version initiale de 2h43) en doublage d’origine avec sous-titres français.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 1964 ont quelque chose de particulier, d’éminemment symbolique pour le Japon, qui attendait cet évènement depuis 1940, date à laquelle le pays devait initialement organiser la compétition avant qu’elle ne soit irrévocablement annulée par la Seconde Guerre mondiale et la Guerre sino-japonaise. Environ 24 ans plus tard, l’occasion presque unique d’accueillir les Olympiades se présenta à nouveau, en parallèle de celle de prouver au monde entier que le Japon a su se relever de la guerre, bâtir une économie durable, et se reconstruire autour de valeurs pacifiques. Il s’agit également des premiers Jeux Olympiques d’Asie, ainsi que les premiers à avoir été diffusés en direct devant près de 600 millions de téléspectateurs. Ichikawa Kon, afin d’au mieux rendre compte du grandiose de tels jeux, s’entoura d’une équipe technique à la pointe, de quelques 600 personnes (dont le grand chef opérateur Miyagawa Kazuo) scrutant la moindre parcelle du stade et des divers lieux d’épreuves olympiques.

Bien que le cinéma documentaire ne soit que l’une des nombreuses déclinaisons du talent d’Ichikawa, on le connaît surtout pour sa relecture moderne des esthétiques traditionnelles, et en tant que l’un des quatre grands réalisateurs humanistes d’après-guerre, aux côtés de Kurosawa Akira (d’ailleurs initialement aux commandes du film), Kobayashi Masaki et Kinoshita Keisuke. Son approche habituelle, que l’on qualifierait de sage, ne pouvait trouver terrain plus fertile à ses réflexions que celui des Jeux Olympiques, prônant depuis des millénaires la paix entre les peuples, la force d’âme, l’effort et le respect envers autrui, quand bien même la dimension politique de l’évènement quadriennal ne soit jamais vraiment éclipsée. Ce n’est pas la lutte entre les nations qui intéresse Ichikawa, ni même la victoire, mais de déceler en l’individualité de chacun le rassemblement et la manifestation d’un pouvoir collectif que galvanise le sport comme aucune autre discipline.

La flamme olympique dans les mains d’un relayeur, mont Fuji, 1964. Comme souvent chez Ichikawa Kon, la nature écrase l’Homme. Ces jeux d’échelles de grandeur reviennent plusieurs fois dans le stade avec le public et les athlètes.

Le schéma narratif de Tokyo Olympiad est simple, pour ne pas dire ludique. Il est le résultat du poète de renom Tanikawa Shuntaro. Les Jeux sont organisés de manière chronologique, bornés par les cérémonies d’ouverture et de clôture au milieu desquelles la plupart des finales des différents sports nous sont présentées. Inauguré par le traditionnel relais de la flamme olympique, le film en profite pour revenir aux sources symboliques du cérémonial tout en cartographiant le parcours international du flambeau dont Hiroshima se trouve être l’une des étapes, initiant par ailleurs le discours pacifique et mémoriel du long-métrage (que poursuit la parade des nations, commentée avec euphorie par la voix-off). Tout porte alors à la célébration, au triomphe athlétique et à la commémoration des pays et cultures pour la première fois réunis sur l’archipel dans un même but. Bien que le documentaire soit agrémenté de commentaires audio, la narration par l’image domine la succession des scènes.

Le réalisateur japonais prend le risque, pour la construction de son film, de balayer l’intégralité des sports olympiques, démarche peu aisée au vu du nombre d’épreuves à suivre sur plusieurs sites. A n’en pas douter, Ichikawa est un grand cinéaste dont nul n’oserait remettre en cause la virtuosité de la mise en scène. Chaque discipline se voit donc attitrée une approche visuelle spécifique, faisant de Tokyo Olympiad un film infatigable, imprévisible, en constante mutation et profondément cinétique ; une réinvention esthétique permanente (pendant près de 3h pour la version longue, faut-il le préciser). Ainsi, beaucoup de ralentis viennent ponctuer les épreuves de course et de vitesse quand celles de force, de lutte ou de lancer révèlent davantage le culte du corps, la préparation psychologique des athlètes et le niveau de leurs performances.

Afin de restituer pédagogiquement l’action, la caméra se permet certains angles dirons-nous singuliers, en contre-plongée ou en plan solaire, énergisant l’ensemble lors de la prise de vue (et jouant parfois sur des perspectives inattendues façon M.C. Escher, où l’on distingue à peine le haut du bas). Le fait qu’un certain nombre de scènes d’extérieur soit filmée en téléobjectif, depuis les hauteurs du stade, témoigne ironiquement du goût voyeuriste d’Ichikawa et accentue l’impression de scruter l’état physique et mental des sportifs, que l’on devine tourmentés, pression qu’ils extériorisent inconsciemment par des manies gestuelles et des regards méditatifs, intelligemment interprétés par la caméra comme des rituels.

Aussi les sports artistiques permettent-ils une liberté de mouvements et de cadres plus conséquente, d’où la brillante idée d’avoir représenté la gymnastique de manière plus fantaisiste, avec des jeux de lumière prononcés, des saccades à l’image et même des time lapse sous forme de chronophotographies. Le montage, aussi saisissant que la mise en scène de la compétition, rassemble les fragments d’épreuve en un seul et même bloc cohérent. De ce fait, Tokyo Olympiad s’enchaîne avec une fluidité déconcertante. Les effets sonores amplifiés participent au demeurant à la lisibilité sans faille de l’action et à l’instauration d’une atmosphère protéiforme, tantôt joviale et festive, parfois inquiétante et troublée.

Nous soulignions que la volonté première d’Ichikawa n’était pas tant la victoire que celles et ceux qui l’incarnent, penchant durement critiqué par les autorités du comité olympique de l’époque (également pour le temps d’écran peu significatif des sportifs japonais). En effet, l’objectif s’attache à observer les réactions du public cosmopolite et à glorifier le succès des athlètes, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Autant que le triomphe, l’amertume de la défaite scinde l’esprit d’une scène en deux. Le montage peut très bien passer du podium exalté par un hymne national aux images accablantes d’un gymnaste seul et inconsolable face à la perte ultime de sa discipline. Pareillement, la douleur contamine l’orgueil de la victoire et trouve son apogée lors du marathon de Tokyo, décoré du pathétisme des coureurs haletants qui jonchent le sol bitumé, en proie à d’insurmontables fatigues musculaires. En toute circonstance, pour donner de l’éclat et de l’équilibre à une telle compétition, l’amertume de l’un se doit considérablement de compléter la fierté de l’autre.

Ce sont paradoxalement ces moments durs mais réels, sans idéalisation, qui insufflent de la vie, de la chaleur humaine à Tokyo Olympiad, tranchant radicalement avec les représentations sacralisées des Jeux Olympiques, statufiées des athlètes et sanctifiées des stades de la première moitié du XXe siècle. « Ichikawa se détourne d’une vision monumentalisée des Jeux pour les inscrire dans un cadre plus humanisé » nous dit le critique Donald Ritchie, allant de pair avant la relecture des origines mythiques de l’évènement, l’accent étant mis sur la perte, contrairement aux documentaires soviétiques des années 1930 ou aux Dieux du stade (1938) de Leni Riefenstahl sur les Jeux Olympiques de Berlin 1936. Par le désaveu de célébration, Ichikawa ne s’embourbe plus dans le révisionnisme du Japon d’après-guerre et l’enjolivement de sa réalité encore à bâtir, comme nous le voyons peu mais avec beaucoup d’imagination (aucun indice d’espace concernant les lieux des épreuves. Tokyo est en construction, nous ne le parcourons que très peu, son avenir est préservé du film). Modernisme et formalisme sont donc cultivés avec brio sous l’emblème du documentaire sportif.

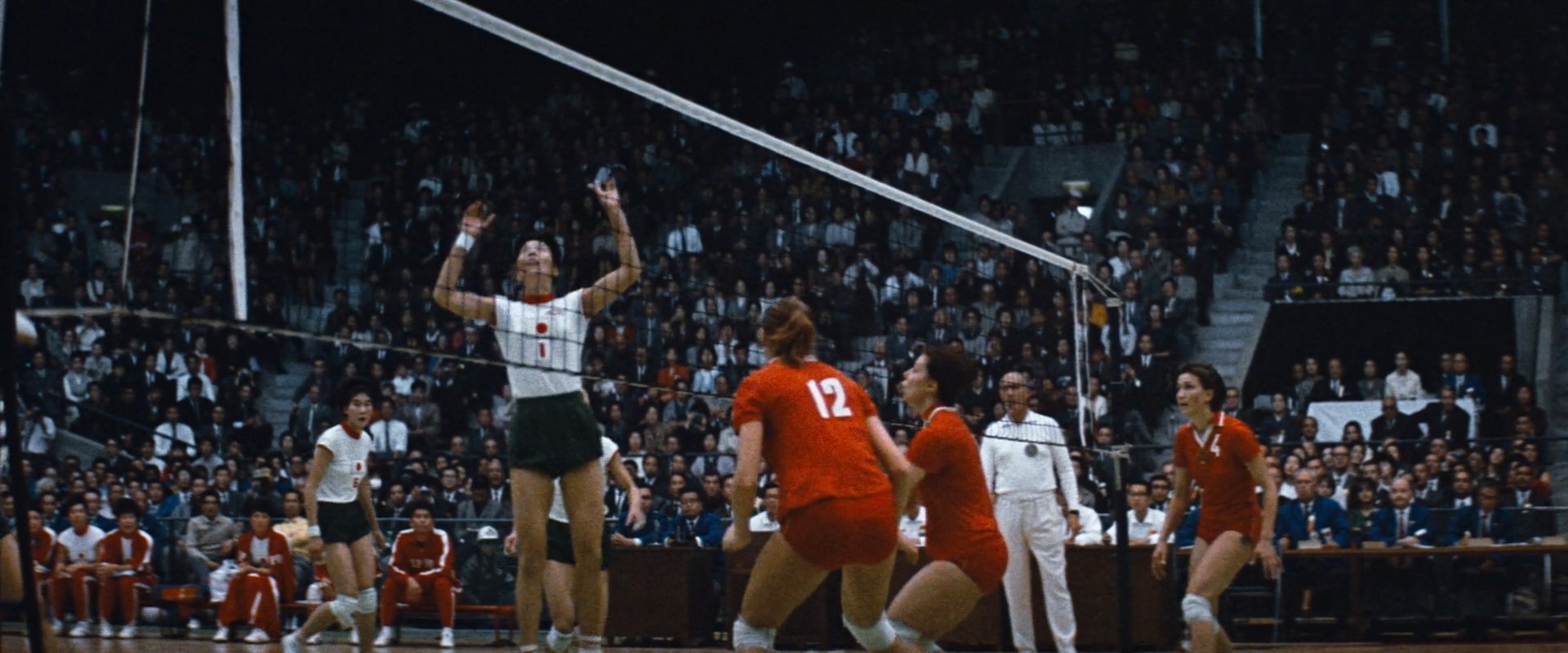

Photogramme du match de voley-ball opposant le Japon et l’Union Soviétique. Le documentaire Les Sorcières de l’Orient (2021) de Julien Faraut revient sur l’ascension fulgurante de l’équipe japonaise devenue mythique.

En définitive, Ichikawa Kon met en images ce que symbolisent le sport et les Jeux Olympiques en tant que formes de synergie populaire, où l’on festoie, perd et gagne à l’unisson l’espace de quelques jours. Plus qu’un microcosme de la lutte entre les nations, Tokyo Olympiad capture à l’argentique l’effervescence d’un stade olympique, plus flamboyant que jamais, et dont l’inextricable vitalité se laisse traduire par les langages universels de l’effort, de la victoire, et de la défaite. Un moment suspendu dans l’histoire de l’humanité, que le public de 2021 a le privilège de pouvoir contempler avec les yeux de nos prédécesseurs.

Richard Guerry.

Tokyo Olympiad d’Ichikawa Kon. Japon. 1965. Disponible sur la chaîne YouTube et le site officiel des Jeux Olympiques.

Suivre

Suivre