En attendant l’édition 2010, qui se tiendra du 20 novembre au 11 décembre 2010, retour sur l’édition 2009 de Kinotayo, le festival du film japonais contemporain.

Un Serpent dans le Chambara : Un peu d’Histoire

Le Serpent blanc est ainsi un jalon essentiel de l’animation japonaise. Réalisé en 1958, l’adaptation du célèbre conte chinois par la Tôei est surtout connue pour être le premier anime japonais en couleur. Réalisé par Yabushita Taiji et Okabe Kazuhiko, le film a bénéficié de moyens énormes pour un dessin animé : 2 ans de travail pour 42 dessinateurs. Parmi eux, Rintaro, futur réalisateur d’ Albator, fait ses armes en tant qu’animateur. Si le propos reste encore un peu naïf, l’animation est d’une grande fluidité, et les dessins d’une beauté intemporelle. Cela n’a pas échappé à Miyazaki, qui découvre sa vocation en tombant amoureux de cette œuvre fondatrice, à ranger à côté d’ Astro Boy de Tezuka (première série d’animation hebdomadaire japonaise) et Horus de Takahata (premier film d’animation pour adulte, réalisé quelques années plus tard, toujours pour la Tôei).

Si l’importance du Serpent blanc n’est plus à prouver, il y a encore du chemin à faire pour montrer celle de Mizumi Kenji. C’est donc avec bonheur que l’on découvre sur grand écran Tuer, un Chambara fondateur de 1962, signé par le créateur de Zatoichi et de Baby Cart. Avec son style baroque, excessif, mais très maîtrisé, Misumi dialogue dès le début des années 60 avec les classiques de Kurosawa ou de Mizoguchi, un peu de la même manière que Leone questionne les films de Ford. On retrouve d’ailleurs, pour continuer cette comparaison entre Chambara et Western, l’audace formelle, le lyrisme et la flamboyance d’un Corbucci chez le cinéaste japonais. Mais Mizumi n’a pas l’ambigüité morale qui caractérise les italiens. L’iconisation extrême de la figure du samouraï errant s’inscrit toujours dans le respect des traditions et d’un code d’honneur ancestral. Et comme les westerns spaghettis ont aujourd’hui plus d’influence que leurs aînés américains, c’est du côté de Misumi qu’il faut se tourner pour comprendre les films de sabre contemporain, des Kitamura aux Miike, en passant, bien sûr, par le Zatoichi de Kitano.

And the winner was… Nakamura Yoshihiro

On ne trouve cependant aucune trace d’anime ou de Misumi dans le cinéma de Nakamura, lauréat du Kinotayo d’or 2008 et président de l’édition 2009. C’est plutôt à un Ozu sous champignons ou à un Raoul Ruiz scrutant la jeunesse japonaise que fait penser son cinéma. Ses titres et scénarios témoignent du décalage immédiat qu’implique son univers. The Foreign Duck, the Native Duck and God in a coin Locker se focalise sur deux étudiants, fans de Bob Dylan (ou plutôt monomaniaque de Blowin in the wind) qui braquent une librairie pour y voler un dictionnaire et l’offrir à leur voisin Bhoutanais, renfermé sur lui même depuis la disparition de sa copine. Mais à mesure que le film avance, la loufoquerie des situations fait place à un réalisme mélancolique, et la tragédie s’invite peu à peu, par la porte de derrière.

On comprend très vite ce qui a séduit le jury 2008 dans cette œuvre, qui n’hésite pas à interroger et critiquer la mentalité japonaise et ses traditions parfois ridicules. Le racisme, comme peur de l’étranger et incapacité à le comprendre, est ainsi largement épinglé par le film, notamment lors d’une terrible scène d’attente à une station de bus. Alors qu’une étrangère leur demande de l’aide dans un japonais confus, les étudiants font la sourde oreille, jusqu’à l’arrivée du bus. Et au chauffeur de lui fermer la porte au nez, non sans lui envoyer un cinglant : “Vous êtes au Japon, parlez japonais !”.

C’est donc avec plaisir que l’on découvrait l’inédit The Two in Tracksuits, qui permet d’approfondir un peu notre connaissance de l’univers singulier de Nakamura. Centré sur les vacances qu’un père et un fils s’offrent chaque année dans leur maison de campagne pour y traîner en jogging et manger des tomates, le film développe avec finesse son atmosphère aigre douce dans une succession de saynètes burlesques et mélancoliques. Et le réalisme psychologique de Nakamura marche encore mieux dans ce traitement minimaliste que dans l’effusion narrative de The Foreign Duck… La révélation de l’année dernière est donc définitivement un cinéaste à suivre.

Happy Flight : Un décollage catastrophique

Kinotayo démarre petitement avec son premier film, présenté en ouverture de la compétition officielle : Happy Flight, une comédie catastrophe mettant en scène l’équipage novice d’un avion devant faire face à quelques menus problèmes techniques. La réalisation de Yagushi Shinobu, spécialiste de comédies légères transformant des personnages de loosers en héros et connu pour son énorme succès, Waterboys, a du mal à décoller, restant dans une esthétique proche du Drama. Les acteurs sur-jouent et le propos, malgré le réalisme de l’ensemble, reste très superficiel. Toutes les figures du genre sont convoquées sans relief, et l’ennui s’installe rapidement. On a même l’impression de regarder un film d’entreprise à la gloire du savoir faire de la compagnie aérienne ANA (équivalent japonais d’Air France), qui produit le film…

Le seul intérêt de cette présentation est de prendre le pouls du cinéma grand public japonais, de celui qui cartonne dans son pays, mais ne s’exportera jamais hors de ses frontières. Entre l’humour facile, le réalisme informatif, et une touche “feel good” où tout se termine bien et où rien n’a de conséquences, on retrouve finalement des standards pas si éloignés du tout venant de nos comédies française, ou des productions hollywoodiennes moyennes. Happy Flight nous montre ainsi que les japonais aussi ont leurs Cinéman ou leur 2012, mais c’est plutôt leurs Prophète ou leurs Public Enemies cachés que l’on demande à Kinotayo de nous faire découvrir.

Vacation et I Remember that sky : Scènes de la vie quotidienne

Ce n’est pas exactement Un Prophète que l’on découvrait avec Vacation, mais un beau film de prison à la tristesse diffuse et tranquille. Kadoi Hajime nous laisse le temps de pénétrer l’intériorité de ses personnages dans son drame intimiste carcérale, où l’annonce de la condamnation à mort d’un prisonnier bouleverse le monde des gardiens. On ressent alors la détresse qui se dégage de cet univers vide (les figurants sont absents d’un film, où les rues des villes sont aussi désertes que les couloirs de la prison) et silencieux. La solitude du condamné comme celle de ses geôliers est palpable grâce aux longs plans mélancoliques qui ancrent ce monde dans la rétine du spectateur. Mais une pointe d’espoir est aussi envisagée à travers le mariage, triste mais serein d’un des gardiens, et le rapprochement difficile de cet homme asocial avec sa future femme et son fils.

C’est justement cette sobriété qui fait défaut à I Remember that sky, mélo lacrymal et consensuel de Togashi Shin promis à un bel avenir. Après l’accident qui a couté la vie à leur charmante petite fille, une famille essaye de surmonter le drame, surtout aidée par la force du jeune frère, d’une maturité proprement cinématographique pour un gamin de 10 ans. Effusion numérique (dont d’hideuses scènes de rêve voyant l’enfant sauter de nuages en nuages), structure prévisible en flashbacks reliant passé joyeux et coloré et présent triste et gris, mouvements incessants de caméra et discours explicatifs, le quotidien d’ I remember that sky sonne faux malgré son épanchement de moyens pour nous faire pleurer. Et le traitement du sujet manque cruellement de personnalité, surtout face aux récentes tentatives d’ Ozon et son métaphorique Ricky ou de Lee Chang-Dong et son audacieux Secret Sunshine.

En visant un public international (adaptation d’un ouvrage anglo-saxon, traitée avec une grammaire cinématographique “à l’américaine”), I remember that sky perd ce qui nous intéresse dans le cinéma japonais et devient un objet complètement impersonnel, ne nous montrant plus rien sur le quotidien de son pays. A l’inverse, Vacation, par son traitement épuré et contemplatif, arrive par sa description de personnages proprement japonais, à nous toucher profondément. Entre mondialisation tiède et découverte curieuse d’univers particuliers, puisque le festival nous laisse le choix, affirmons que le cinéphile choisit toujours le second !

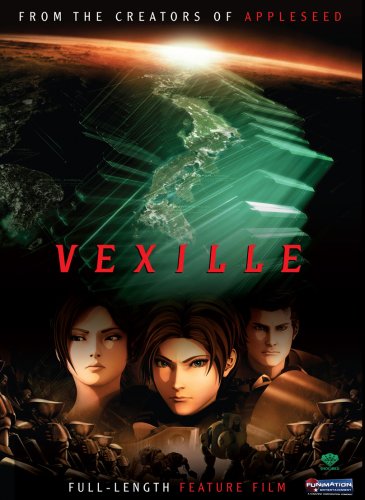

Vexile : Human after all ou le monde comme un jeu vidéo

C’est tout d’abord l’audace graphique de Vexille, nouveau long métrage d’animation de l’équipe responsable d’ Appelseed qui saute aux yeux. Mélange de 2D et de 3D, de détails foisonnants et hyperréalistes (surtout dans les costumes et mechas), de traits très dessinés pour les personnages et de décors presque minimalistes, Vexille est une combinaison technique expérimentale virtuose, qui bluffe le spectateur, notamment dans les scènes d’actions et de poursuites à la fluidité impressionnante (et rythmées par la B.O. électro parfaite de Paul Oakenfold, mixant DJ Shadow, Prodigy, ou Asian Dub Fondation). Mais cette technique imprègne aussi de son ton particulier toutes les autres scènes, et laisse une impression durable.

Film de S.F. sous influence de Shirow (le mangaka de Ghost in the shell), Vexile a en effet cette particularité de traiter un phénomène mondial sous un angle presque intimiste, donnant ainsi profondeur et humanité à son propos, qui arrive, sans être révolutionnaire, à éveiller la curiosité du spectateur. Dans le futur du film, c’est en effet le Japon qui représente un danger pour le reste du monde. Vivant en autarcie complète depuis 10 ans, le pays a décidé de développer une technologie fort dangereuse pour l’humanité. Si la présentation d’un Los Angeles où tout le monde parle et agit comme des japonais fait un peu sourire dans un métrage au propos sérieux et réaliste, c’est que cette vision glaçante d’une humanité sacrifiée et dont il ne reste que des brides met d’abord en garde un pays contre certaines dérives déjà d’actualité.

La description d’un Japon livré à lui même et coupé du monde pendant 10 ans est ainsi un des enjeux majeurs du film. On découvre alors dans ce paysage ravagé par la mécanisation une ressource poétique inattendue, aussi bien dans la lutte des individus pour conserver leurs souvenirs humains, que dans la beauté de certaines visions, dont ces magnifiques “Jags”, version robotique des vers de sables de Dune, composés des restes insatiables des expériences ratées de transformation d’homme en machines. C’est donc toujours cette morale rappelant l’univers de Shirow, voulant que l’âme humaine bat toujours (sous) la machine, qui domine sous la virtuosité technique du film.

God’s Puzzle et Yatterman : Docteur Takashi et Mister Miike

C’est avec impatience que l’on attendait les deux inédits de Miike présentés cette année, tant ils semblaient a priori représenter les deux faces de son cinéma : le côté récréatif et grand public avec le manga live Yatterman et le surréalisme trash avec God’s Puzzle. Et surtout, le cinéaste hyperactif enchaîne, depuis le monumental Gozu en 2002, des œuvres souvent amusantes, mais tout à fait mineures. Seuls ses courts pour Trois Extrêmes (une boîte bien carrée) et la série des Masters of Horreur (un Imprint indépassable dans le macabre) ont rappelé ces derniers temps son réel talent de cinéaste.

L’espoir de voir un chef d’œuvre avec ces deux derniers films s’évaporent dès les premières images : on reste dans les deux cas dans la veine légère et fun de Miike, distrayante, mais aussi fatigante (les deux films souffrent d’un problème de rythme flagrant, étalant sur plus de deux heures des délires qui lassent un peu au delà de 90 minutes). Mais ce qu’il y a de plus surprenant est que l’écart entre ses œuvres de commande et ses films personnels se rétrécit de plus en plus. Ici, l’adaptation de Yatterman comporte quelques grands moments trash (vous voulez voir un chien-robot copuler avec un mecha à l’énorme poitrine se faisant dévorer par des fourmis avant d’exploser ? Ce film est pour vous !), alors que God’s Puzzle peut presque être classé “tout public”.

Yatterman se range à côté de Zebraman dans la filmographie de Miike, en version Sentaï au kitch assumé (on est pas loin d’un Cutie Honey déviant). Miike conserve l’atmosphère bon enfant et naïve de l’anime qu’il adapte, mais en fait ressortir les sous-entendus, plus qu’évidents. La méchante est ainsi une maîtresse sado-maso, accompagnée de deux larbins pervers d’une laideur épouvantable, déguisés en cochon et en lapin. Bref, c’est tout simplement du grand n’importe quoi !

God’s Puzzle peut aussi surprendre par sa narration éclatée, qui rend le film impossible à résumer, et ses changements de directions incessants. Est-ce une comédie, un film éducatif sur la physique, un thriller de S.F., une histoire d’amour, un film sur la jeunesse japonaise ? On ne sait jamais ce qu’on regarde mais on est happé un temps par l’énergie juvénile du film, qui place la science et l’art (et au dessus, le Rock’n Roll !), comme les pôles essentiels de l’humanité. On retrouve donc avec plaisir cette veine surréaliste de Miike (sans le trash qui le caractérise : pas de zoophilie, d’inceste, de drogue de torture ni même de nudité, ici), mais l’impression de brouillon et de manque de maîtrise empêche le film d’atteindre les sommets d’ Audition, Dead or Alive, Visitor Q ou Gozu et l’ennui s’invite plus d’une fois dans la dernière heure.

God’s Puzzle peut aussi surprendre par sa narration éclatée, qui rend le film impossible à résumer, et ses changements de directions incessants. Est-ce une comédie, un film éducatif sur la physique, un thriller de S.F., une histoire d’amour, un film sur la jeunesse japonaise ? On ne sait jamais ce qu’on regarde mais on est happé un temps par l’énergie juvénile du film, qui place la science et l’art (et au dessus, le Rock’n Roll !), comme les pôles essentiels de l’humanité. On retrouve donc avec plaisir cette veine surréaliste de Miike (sans le trash qui le caractérise : pas de zoophilie, d’inceste, de drogue de torture ni même de nudité, ici), mais l’impression de brouillon et de manque de maîtrise empêche le film d’atteindre les sommets d’ Audition, Dead or Alive, Visitor Q ou Gozu et l’ennui s’invite plus d’une fois dans la dernière heure.

Ces deux inédits, sans être complètement ratés, restent encore mineurs dans la filmographie de Miike, dont on attend encore le grand retour. Et ce n’est pas son fort décevant Crows Zero II, réalisé dans la foulée, qui l’annonce vraiment…

Palmarès et Bilan 2009

Si l’on ne devait retenir que deux films de édition 2009, outre The Two in tracksuits de Nakamura, ce serait Vacation, mais surtout A Piece of our life – Kakera, très beau premier film de la jeune Ando Momoko. En se focalisant sur l’histoire d’amour entre la timide et soumise Haru et Riko, une artiste médicale au caractère plus affirmé, la réalisatrice arrive à dresser un portrait de la jeunesse japonaise au féminin touchant, émouvant et réaliste. On est donc ravi que ces deux films aient été primés cette année, et on espère de tout cœur pouvoir les revoir rapidement en France.

Sans grande surprise, c’est le mélo de Tagashi Shin I Remember that Sky qui remporte le Soleil d’or 2009. Vacation de Kadoi Hajime celui du réalisateur débutant, alors que notre coup de cœur de Ando Momoko part avec le prix Nikon de la plus belle image. Le prix du comité artistique est attribué à The Beautiful way of life, un soporifique documentaire à la poésie publicitaire de Minorikawa Osamu, présenté en cloture du festival. Enfin, le prix du public est revenu à l’excellent anime Vexille de Sori Fumihiko et un « prix délire » a été decerné à Miike Takashi pour Yatterman.

De bonne tenue, la sélection 2009 a tout de même manqué d’une découverte vraiment marquante. Mais la jeunesse, l’énergie et l’originalité des films de Nakamura Osamu, de Kadoi Hajime ou de Ando Momoko laissent espérer un rapide renouveau du cinéma nippon, et de nouveaux sommets.

Réponse dans quelques semaines, pour l’édition 2010 de Kinotayo !

Victor Lopez.

Suivre

Suivre