La carte blanche de la NFAJ à la Fondation Jérome Seydoux-Pathé continue ! Cette fois-ci, l’animation japonaise était à l’honneur avec le programme “animation japonaise des premiers temps”, sélection de court-métrages allant de 1917 à 1939. La séance était accompagnée au piano par Abel Saint-Bris.

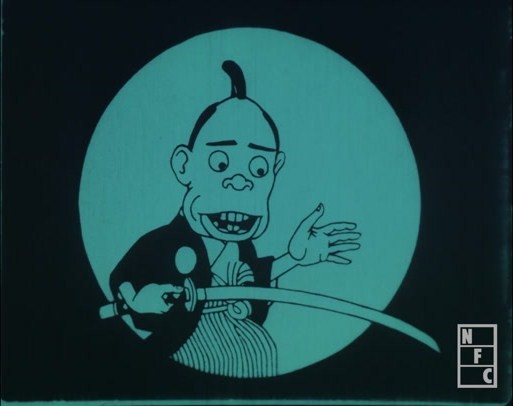

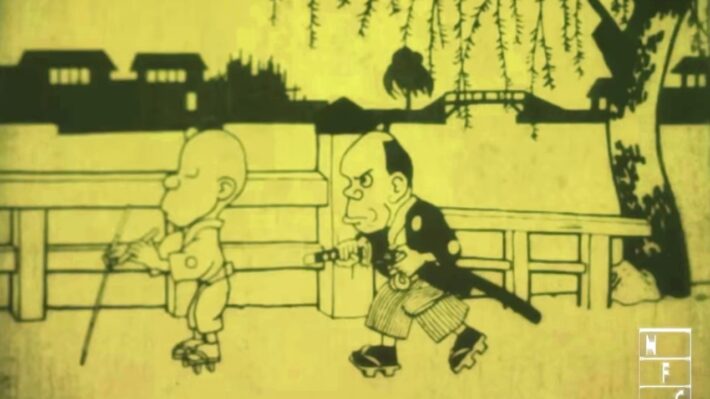

L’Épée émoussée de Kouchi Junichi (1917)

Un samouraï achète un sabre émoussé à un marchand. Il est rapidement vaincu par ses adversaires en raison de son sabre bon marché et de sa maladresse.

Plus vieux film de la sélection, L’Épée émoussée n’en est pas moins éblouissant. Considéré comme l’un des premiers films d’animation japonais (et Kouchi Junichi comme l’un des pionniers dans cette industrie naissante), le film surprend par sa qualité et son ambition technique. De manière tout à fait connue et habituelle maintenant, l’animation ici consiste en des personnages mouvants dans des décors fixes. Mais l’animation des personnages est étonnamment précise, les visages y sont toujours très expressifs tandis que leurs mouvements corporels, eux, rappellent plutôt les mouvements des marionnettes de papier du kamishibai. Le cinéaste semble jouer avec le format de l’image, notamment lorsqu’il singe le vignettage du muet pour en faire plutôt un nouveau cadre dont seule l’épée du samouraï dépasse. Il s’amuse aussi à varier l’aspect purement graphique de l’œuvre avec un passage en ombres chinoises (qui vient, encore une fois, tisser un héritage entre le cinéma d’animation japonais et le kamishibai) tout en jouant avec les intertitres qui deviennent, eux aussi, partie intégrante de l’univers visuel du film. Ils sont autant matière que les autres images du film. Kouchi Junichi épouse donc les possibles de l’animation face à la prise de vues réelles, il l’affirme comme nouvelle création de l’image en mouvement venant répondre formellement à celle-ci, tant dans ce que cette nouvelle forme manque par rapport au cinématographe que dans ce que ce dernier ne peut pas faire. Bien que très court, L’Épée émoussée n’en est pas moins une mine d’idées qui seront tant des ébauches pour la suite que de véritables petites innovations en apparence anodines. Le film est formellement aussi fou que son petit gag est drôle, et le style si particulier de l’animation apparaît à la fois comme matriciel, inédit et synthétique d’une époque et d’une forme. Un très grand court-métrage, aussi important historiquement que jouissif et fascinant en tant que spectateur.

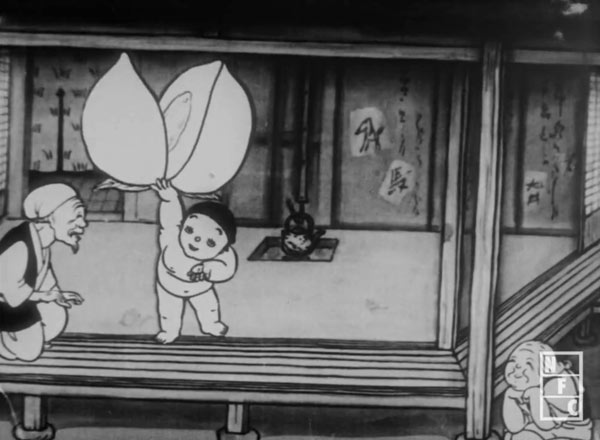

Momotaro, n°1 japonais de Yamato Sanae (1928)

Un jour, une vieille femme ramène à la maison une grosse pêche qui flottait à la surface de la rivière. Elle découvre à l’intérieur du fruit un garçon plein d’entrain.

Près de 10 ans après ce premier film d’animation, le cycle nous donne à voir la naissance de Momotaro – héros folklorique japonais – en tant qu’icône de la propagande impériale japonaise cinématographique de l’époque. Dans ce film, nous assistons au sauvetage d’une ville par Momotaro contre des ogres violents de l’île voisine. Ce premier film Momotaro du cycle est le moins marqué idéologiquement (son placement chronologique aidant, se situant dans cette transition entre la fin de Taisho et le début de la militarisation extrême de Showa), mais son récit de pacification de l’île voisine habitée par des ogres menaçants, en plus de toute l’iconographie dont ce film, parmi tant d’autres, sera la matrice, ne peut pas ne pas résonner avec l’invasion en Mandchourie par le Japon quelques années plus tard. Alors même que le film est, en réalité, une simple retranscription assez fidèle du mythe, ce qui rend alors évident l’usage de Momotaro par la propagande tant le parallèle entre l’idéal nationaliste et militariste auquel elle aspirait et le héros traditionnel qu’il est va de soit. En complément de cette Histoire pesante, il y a aussi toute l’audace et la virtuosité technique de cet édifice de l’animation qu’est Momotaro. Comme pour le précédent film du cycle, on retrouve quelques scènes en ombres chinoises et un relatif héritage du kamishibai. Mais on découvre aussi un découpage très innovant, des jeux de perspectives assez vertigineux et une action dépeinte de manière très impressionnante. L’animation vient ici encore défier le cinématographe dans ses possibles : en se débarrassant du réel pour n’épouser que l’illusion de mouvement, elle s’octroie des libertés formelles et grammaticales bien plus radicales. Momotaro, n°1 japonais apparaît alors comme un grand spectacle très impressionnant et réussi.

Momotaro dans le ciel de Murata Yasuji (1931).

Un manchot et un albatros d’une île proche de l’Antarctique se plaignent à Momotaro des dégâts causés par un aigle sauvage surgi de nulle part.

Contrairement au précédent Momotaro, celui-ci se révèle bien plus agressif dans son imagerie propagandiste, mais aussi déroutant dans son programme. Encore une fois, Momotaro vient sauver ses amis d’un ennemi terrible, menaçant et surtout étranger. Mais cette fois-ci, les symboles utilisés directement par le pouvoir militaire seront surlignés : Momotaro recevra une bénédiction divine avec ses grands-parents pour défaire l’ennemi, tandis que les animaux de la mer, en gage de reconnaissance et d’encouragement, lui hurleront “Banzaï”. L’intention derrière le film, en plus de paraître évidente de manière presque grotesque, laisse un goût amer si, mêlé à l’efficacité et l’audace du grand spectacle du précédent Momotaro, elle se destine à formater toute une jeunesse. Toutefois, une étrangeté dans la construction du court-métrage capte d’avantage l’attention, tant elle paraît mettre en péril ce programme. Tout d’abord, techniquement, il n’est pas aussi ambitieux que son prédécesseur. L’axe des plans ne change quasiment jamais (presque tout est de côté à la manière du kamishibai, héritage dont le précédent semblait s’éloigner au profit de quelque chose de plus innovant) et l’animation apparaît moins comme complémentaire au cinématographe, elle semble plutôt le singer bêtement, tant dans sa grammaire que dans ses limites. Tout semble maintenant plus fonctionnel et rudimentaire sur la forme. Par contre, scénaristiquement, Momotaro dans le ciel est étonnamment lent. Près de la moitié du film est consacrée au “voyage” de Momotaro, qui consiste majoritairement en des plans fixes sur les animaux servant de point relais à son avion, afin qu’il puisse se ravitailler en essence. On aura vu plus efficace et galvanisant comme film de propagande. La scène de guerre aérienne contre l’aigle, occupant le dernier quart du film, est cependant assez généreuse en audaces et en découpages intéressants vis-à-vis du reste du film. Ce Momotaro est donc très étrange, surtout rétrospectivement. Il se trouverait presque entre une farce mêlant le kamishibai et En attendant Godot à la propagande la plus formatée.

Momotaro sous la mer de Murata Yasuji (1932)

Momotaro affronte un grand requin à bord d’un sous-marin.

Bien plus léger que son prédécesseur dans son aspect propagandiste, Momotaro sous la mer offre une histoire certes toujours aux accents militaristes, mais de manière beaucoup moins marquée. L’humour y est aussi beaucoup plus présent et l’univers y est plus fantasque. On retourne à l’esprit enfantin de celui de 1928 en interprétant de manière un peu plus moderne le mythe de Momotaro (qui, toujours, défend les siens contre les autres). L’univers marin dépeint est assez irrésistible et laisse à Murata Yasuji une grande liberté qu’il prend afin de déployer son talent d’animateur. Il s’amuse à créer ce petit monde animalier pour en faire un bac à sable dans lequel il expérimente les formes et les mouvements. On retourne enfin à une complémentarité de l’animation face au cinématographe. Momotaro sous la mer est donc léger, peut-être moins impressionnant que le premier, mais bien plus agréable et réussi que le second. Il est une succession de petits gags qui permettent à Murata de créer, surtout, de petites séquences animées très belles ou drôles, avant l’arrivée de Momotaro et son combat contre le requin. Le combat lui, si moins impressionnant (bien que sanglant), possède quelque chose d’assez cartoonesque et burlesque qui fonctionne bien.

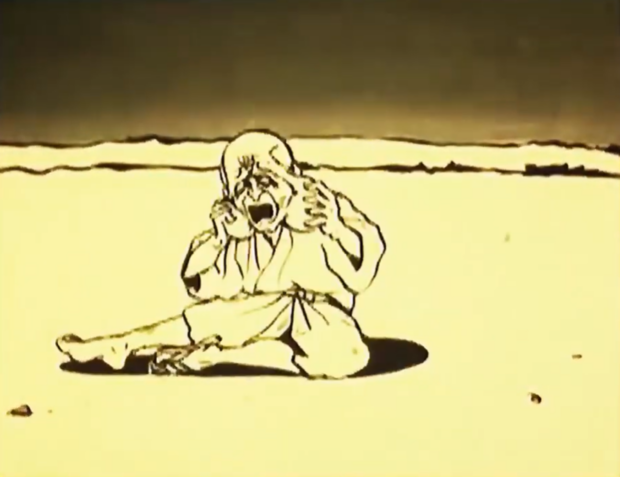

La boss de Murata Yasuji (1929)

Il était une fois deux vieillards qui avaient des bosses. Tarobei, honnête et travailleur, avait une bosse sur la joue gauche, tandis que Jirobei, cupide et paresseux, avait une bosse sur la joue droite.

Troisième film de Murata Yasuji dans ce cycle, réalisateur incontournable parmi les pionniers de l’industrie. Ici, point de propagande ni d’icône impérialiste, mais une plongée assez drôle, aux allures de fable, dans un Japon folklorique. Il n’y a pas le découpage extrêmement rapide et les mouvements en pagaille de certains Momotaro, mais il y a un savoir-faire impressionnant, allié à une économie de moyens précurseuse de ce que sera l’animation japonaise. Sans perdre en qualité ou en beauté, Murata ne va animer que ce qui a besoin d’être animé, comme pouvait le faire Kouchi Junichi dans L’Épée émoussée. Il change cependant l’aspect figé des décors en les rendant dynamiques et avec lesquels les personnages interagiront, toujours dans une animation très léchée des mouvements de Tarobei, Jirobei et les tengus ainsi que de leurs splendides expressions. S’il est assez classique dans son appropriation du medium et de la grammaire cinématographique – on retrouve un certain respect de celle-ci jusque dans l’utilisation du vignettage – nous sommes loin du film formaté, du découpage pensé d’abord comme celui d’un film en prises de vues réelles. Plutôt, on a l’impression d’avoir le découpage que pourrait faire un livre de contes pour enfants avec ses diverses illustrations, dans un style bien moins cartoonesque que les précédents films du cycle. Il s’agit ici d’une belle petite fable autour de bossus, à la manière de La Cigale et la fourmi, peuplé d’un tengu et de ses kotengus.

Le Singe et les crabes de Masaoka Kenzo (1939)

Des châtaignes, des abeilles et un mortier s’unissent pour punir un méchant singe

Film venant clôturer ce cycle et film le plus tardif de la sélection, Le Singe et les crabes est un adorable dessin animé dans lequel des crabes vont se venger d’un singe les ayant arnaqués. Il s’agit du film de la sélection ressemblant le plus à un cartoon occidental de cette époque, bien que les deux derniers Momotaro ne soient pas sans ressemblance avec ce que pouvait faire Disney. C’est aussi le plus proche de ce que pourra proposer l’industrie de l’animation japonaise la plus enfantine des dizaines d’années plus tard : de Maya l’abeille à Heidi. Il y a quelque chose de très innocent derrière le film, lui permettant de montrer des choses qui seraient normalement perçues comme particulièrement violentes et cruelles (de l’agression à coups de pierres d’une mère crabe à la queue coupée d’un singe), ce qui sera notamment pointé du doigt dans la réception occidentale de ces dessins animés à destination des enfants, surtout dans les années 80. Un film donc inoffensif et classique, mais dont l’efficacité n’est pas à renier et le plaisir n’est pas a bouder.

“L’animation japonaise des premiers temps” est un cycle très bien pensé par la NFAJ, donnant à voir à la fois un panorama de ce qui a pu se faire aux débuts de l’animation japonaise et une idée de ce qu’était et est celle-ci, à partir de la banque de données relativement restreinte que sont les films d’animation de cette époque ayant survécu. De plus, si la plupart des films sont visibles facilement, ils le sont dans une version presque irregardable. Chacune des copies étaient ici propres et accompagnées musicalement en direct, faisant de cette plongée didactique un spectacle à la fois agréable, fascinant et amusant.

Thibaut Das Neves

Cycle « L’animation japonaise des premiers temps ». 1917-1939. Projetés à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dans le cadre de la carte blanche proposée au NFAJ.

Suivre

Suivre