Pour cette 31e édition de L’Etrange festival, Adilkhan Yerzhanov revient avec 3 projets marquant une évolution dans son œuvre, avec un retour à une tonalité plus directement sombre, avec moins d’éléments complétement comiques. On peut qualifier Cadet de film d’horreur, même s’il reste profondément marqué par l’absurde qui est la marque de fabrique du réalisateur. Un jeune enfant, accusé d’être efféminé parce que ses cheveux sont trop longs, se retrouve la cible de bizutage dans une école militaire où sa mère vient enseigner l’histoire. Mais petit à petit, son comportement change, alors que des événements inquiétants se produisent.

S’il avait déjà joué avec l’inquiétant étrangeté dans différents projets, et en particulier The Plague at the Karatas Village et Night God, c’était de façon plus poétique, symbolique voire abstraite, et non dans une démarche frontale visant à créer un film de genre. Ici, on rencontre moins ostensiblement les personnalités flottantes qui font une partie de la sève comique de Yerzhanov. Les moments de décalage sont bien présents, mais ils sont souvent mis en place comme plus inquiétants que drôles. Pourtant, il s’agit toujours bien de Karatas, petite ville où il situe la plupart de ses fictions : il convoque le lycée au milieu de la neige d’Assault, les tours de L’Education d’Ademoka, et bien sûr les masques et présences fantomatiques de Night God et de The Plague at the Karatas Village, ainsi que de nombreux visages connus, qui reviennent en échangeant leurs rôles de films en films.

S’il avait déjà joué avec l’inquiétant étrangeté dans différents projets, et en particulier The Plague at the Karatas Village et Night God, c’était de façon plus poétique, symbolique voire abstraite, et non dans une démarche frontale visant à créer un film de genre. Ici, on rencontre moins ostensiblement les personnalités flottantes qui font une partie de la sève comique de Yerzhanov. Les moments de décalage sont bien présents, mais ils sont souvent mis en place comme plus inquiétants que drôles. Pourtant, il s’agit toujours bien de Karatas, petite ville où il situe la plupart de ses fictions : il convoque le lycée au milieu de la neige d’Assault, les tours de L’Education d’Ademoka, et bien sûr les masques et présences fantomatiques de Night God et de The Plague at the Karatas Village, ainsi que de nombreux visages connus, qui reviennent en échangeant leurs rôles de films en films.

Le personnage le plus évidemment mis en avant est celui de l’héroïne, interprétée par Anna Starchenko, déjà rencontrée dans Steppenwolf, et présente dans les trois projets montrés cette année. Comme dans Moor et Steppenwolf, elle joue une mère sans mari, dans une société qui ne la prend pas au sérieux. Comme dans Assault et Steppenwolf, ce personnage de la mère est le personnage auquel on doit s’identifier, mais cette fois, les règles du genre font qu’on sait que son combat est sans issue. Le personnage du policier, son adjuvant masculin qui pourrait occuper un rôle comparable à celui des mercenaires de Moor ou de Steppenwolf est plus proche d’une version réaliste du héros de A Dark, Dark Man, dont la bonne volonté ne suffit pas à régler les problèmes. Comme toujours chez Yerzhanov, les acteurs, adultes comme enfants, sont parfaitement distribués et Anna Starchenko, dans un registre différent de ses autres films avec le réalisateur est aussi convaincante que le jeune Serik Sharipov dans son rôle qui passe de l’adolescent malheureux au monstre de film d’épouvante tout en restant crédible.

Bien entendu, le personnage de l’antagoniste est un de ceux qui est le plus travaillé, avec le personnage du directeur incarné par Alexey Shemes, militaire nostalgique de l’URSS dont le corps semble se disloquer et se recomposer au fur et à mesure que le film avance, comme une horrible marionnette, à mi chemin entre le personnage mutilé de Starship Troopers qui se vante d’être ce qu’il est grâce à l’armée, et une version faussement polie mais aussi brutale de l’instructeur de Full Metal Jacket. La présence de l’acteur mêlée à la façon étrangement détachée qu’a Yerzhanov de traiter la mise en scène de ses particularités physiques en font un personnage vraiment mémorable, porte-parole de tout ce qui ne va pas dans cette école, de sa profonde misogynie à sa haine de tout ce qui ne rentre pas dans sa vision étriquée du monde.

En effet, sans déflorer le détail de l’intrigue, le film choisit d’aborder ses thèmes assez frontalement pour l’auteur : la question de la virilité et de son image est au centre du film, avec un enfant constamment humilié pour son prétendu manque de virilité qui devient au fur et à mesure l’incarnation cauchemardesque de ces attendus sociaux sur ce que doit être un jeune garçon. Et le lieu de l’école militaire fait bien entendu le lien entre cette virilité toxique et l’imaginaire militaire : si être un vrai homme c’est forcément être capable de tuer, le monde va nécessairement à sa perte. Il n’est pas anodin non plus que l’héroïne soit professeur d’histoire et que les drames qui frappent cette école soient ancrés à des dates précises, qui font écho à des conflits militaires en Europe de l’Est, alors que l’antagoniste refuse d’accepter la fin du bloc soviétique. Le rapport à la Russie était déjà évoqué dans Immunité collective par le truchement du rapport à la langue, mais, comme dans Moor, la symbiose inquiétante entre Russie et Kazakhstan est ici encore plus directement mise au grand jour. Avec ses faux airs de Shining, Cadet explore les fantômes de l’histoire de son pays, et la façon dont ils entravent encore le présent. Cette école où on fait de la monstruosité absurde la norme est sans doute en elle-même le spectre le plus inquiétant du récit, en témoigne la scène à la fois très vraisemblable sur son fond et très étrange sur sa forme où le directeur se félicite de la solidarité de la troupe qui refuse de dénoncer les harceleurs violents et punit aléatoirement de façon aussi humiliante que grotesque un bouc émissaire assumé.

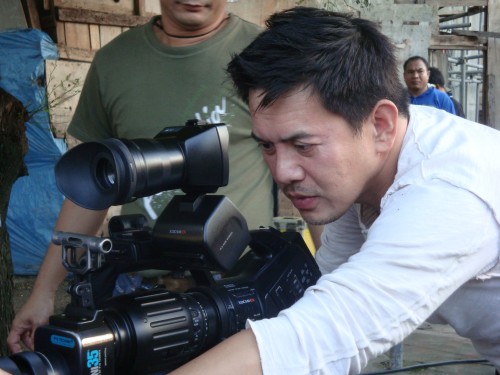

On ne peut pas non plus ignorer l’impact de la progression de ses budgets sur le cinéma de Yerzhanov : la caméra se permet des mouvements qui lui auraient été impossibles il y a quelques années et il a accès à de véritables décors, qui contrastent avec la quasi abstraction de certains de ses films les moins financièrement dotés. C’est d’ailleurs, encore plus qu’Assault, un de ses films les plus claustrophobes, où la beauté des paysages de Karatas s’efface au profit d’intérieurs (il ne faut pas s’attendre à s’émerveiller devant les étendues kazakhs comme dans Yellow Cat). Mais ces éléments n’entravent en rien l’étrangeté de son monde visuel : souvent l’image est singulièrement imparfaite, avec des cadrages décentrés qui mettent en avant des zones de flou sur les bords de l’écran, une photographie parfois cotonneuse, comme si on avait fait entrer de la buée dans l’objectif (l’image est nette, mais le piqué est étrange, avec parfois une sorte de halo autour des éléments les plus pâles). Lors des scènes de dialogues, l’héroïne est souvent presque dans un coin, même seule à l’image, comme si le monde essayait de la pousser hors du cadre, et le cadre est souvent choisi de façon à laisser le cadre libre à la présence (visuellement incarnée ou non) de fantômes, à la manière d’un film japonais. L’effet habituel de Yerzhanov du cadre apparemment fixe qui se ressert de plus en plus est évidemment mis à très bon usage pour créer la tension, de façon plus évidente que dans ses autres films. La bande son, tout en utilisant comme souvent chez lui des compositions entêtantes, refuse de laisser le spectateur dans un état de neutralité, elle demande qu’on s’implique d’une façon précise, beaucoup plus que dans ses œuvres précédentes.

C’est un long métrage pour l’instant un peu à part dans la filmographie du réalisateur : plus « réaliste » (un comble vu le sujet), moins ouvertement poétique mais toujours clairement intégré à son monde, les masques danseurs de Karatas et les silhouettes entrevues de Night God sont métamorphosés en masques à gaz, en voix sans corporéité et en manteaux noirs chapeautés, mais ce sont des avatars des mêmes cauchemars, et l’héroïne est toujours confrontée à la puissance de l’absurde, avec un traitement de la misogynie qui n’est pas sans rappeler Ulbolsyn (qui est d’ailleurs avec Cadet l’un des rares films du réalisateur à évoquer la religion). Simplement, cette fois la mise en scène ne présente pas « La Tendre indifférence du monde » sur les horreurs rencontrées mais épouse le point de vue d’un personnage confronté à ce terrible monde ; le style est moins taiseux et allusif que d’ordinaire, pour rentrer dans les canons du genre mais ce n’est en aucun cas un reniement. Il y a toujours eu quelque chose d’une simplicité enfantine dans le geste du cinéma de Yerzhanov (« et si on voyageait dans le temps », « et si au lieu de mourir, on dansait », « et si Mad Max se passait à Karatas », « et si on faisait un conte », etc.) avec un troupe qui s’échange les rôles de jeu en jeu. C’est en partie ce qui lui donne sa force surréaliste (il n’a pas perdu cette dimension, on la retrouve un peu dans Moor, avec la façon singulière dont sont traitées les prouesses du héros, avec les jeux d’ellipses), cette fois cet aspect est moins apparent, mais c’est qu’il joue à nous faire peur, ce qui suppose plus de sérieux mais aussi un foi enfantine en la réalité de ce qui est en train de se passer à l’écran. Pour qui ne connaît pas son univers, c’est un très bon film de fantômes, même si les spécificités de l’auteur ne sautent pas autant aux yeux que dans d’autres de ses œuvres, mais, pour qui a déjà visité Karatas, c’est une fascinante variation, dont la poésie mélancolique et absurde se montre peu à peu derrière sa structure en apparence plus domptée. Ses premiers films ont beaucoup été comparés à Kitano pour la neurasthénie de ses personnages. Ce stade est maintenant dépassé : quand on voit un film de Yerzhanov, on pense avant tout à Yerzhanov, l’un des cinéastes les plus intéressants de la période, capable de digérer ses multiples influences pour se créer une identité singulière, quelque soit le projet.

Forent Dichy

Cadet d’Adilkhan Yerzhanov. Kazakhstan. 2024. Projeté à L’Etrange Festival 2025

Suivre

Suivre